Некрасова Екатерина Степановна: различия между версиями

Petrov (обсуждение | вклад) |

Petrov (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

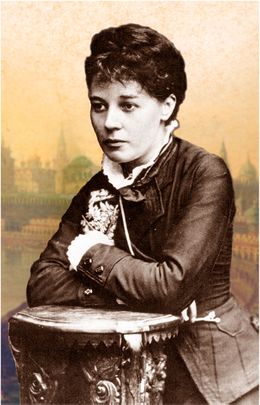

| − | '''НЕКРАСОВА '''Екатерина Степановна (15(27) января 1847, Москва — 13(26) января 1905, Москва) — писательница, журналистка, историк литературы. | + | [[Файл:Nekrasova.jpg|right|260px|мини|Екатерина Степановна Некрасова]]'''НЕКРАСОВА '''Екатерина Степановна (15(27) января 1847, Москва — 13(26) января 1905, Москва) — писательница, журналистка, историк литературы. |

Из семьи священника. В 1865 г. сдала экзамен в Московском университете на звание домашней учительницы, давала частные уроки. В 1868 г. вместе с сестрами участвовала в создании Высших женских курсов, на которых затем училась сама. В 1877 г. на русско-турецкой войне погибла сестра Н. Варвара, одна из первых женщин-врачей, корреспондентка газеты «Русские ведомости». Н. тяжело пережила утрату, неоднократно вспоминала сестру в своих дневниках, эмоциональный лейтмотив которых — ощущение хрупкости жизни, ее конечности, скорбь по умершим, страх перед новыми потерями, позднее написала о ней книгу под названием «Жизнь студентки» (М, 1903). | Из семьи священника. В 1865 г. сдала экзамен в Московском университете на звание домашней учительницы, давала частные уроки. В 1868 г. вместе с сестрами участвовала в создании Высших женских курсов, на которых затем училась сама. В 1877 г. на русско-турецкой войне погибла сестра Н. Варвара, одна из первых женщин-врачей, корреспондентка газеты «Русские ведомости». Н. тяжело пережила утрату, неоднократно вспоминала сестру в своих дневниках, эмоциональный лейтмотив которых — ощущение хрупкости жизни, ее конечности, скорбь по умершим, страх перед новыми потерями, позднее написала о ней книгу под названием «Жизнь студентки» (М, 1903). | ||

Текущая версия на 19:00, 16 января 2020

НЕКРАСОВА Екатерина Степановна (15(27) января 1847, Москва — 13(26) января 1905, Москва) — писательница, журналистка, историк литературы.

Из семьи священника. В 1865 г. сдала экзамен в Московском университете на звание домашней учительницы, давала частные уроки. В 1868 г. вместе с сестрами участвовала в создании Высших женских курсов, на которых затем училась сама. В 1877 г. на русско-турецкой войне погибла сестра Н. Варвара, одна из первых женщин-врачей, корреспондентка газеты «Русские ведомости». Н. тяжело пережила утрату, неоднократно вспоминала сестру в своих дневниках, эмоциональный лейтмотив которых — ощущение хрупкости жизни, ее конечности, скорбь по умершим, страх перед новыми потерями, позднее написала о ней книгу под названием «Жизнь студентки» (М, 1903).

С 1877 г. занималась журналистикой и историей литературы. Сотрудничала в журналах «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русская старина», «Исторический вестник», с 1883 г. регулярно писала для газеты «Русские ведомости». Была автором статей и публикаций, связанных с именами А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; в 1882–1883 гг. вела рубрику «О новых книгах» в журнале «Русская мысль», особо отмечая произведения В.М. Гаршина, В. Крестовского (псевд. Н.Д. Хвощинской), М.Е. Салтыкова-Щедрина, Г.И. Успенского. С Г.И. Успенским Н. связывала нежная дружба, к-рая со стороны писательницы переросла в любовь. В 1885 г. отношения были прерваны «без всякой пощады и надежды...» (ОР РГБ, ф. 196, к. 8, ед. хр. 10, л. 1 об.) после попытки Н. выйти за дружеские рамки.

Отказавшись от надежд на личное счастье, Н. целиком отдала себя литературной, общественной, просветительной деятельности. Согласно свидетельству современников, она представляла собой «тип семидесятницы по идеям и по складу; народническое настроение в ней было углублено, расширено знанием предшествующих эпох русской и иностранной литературы», (Макшеева Н.А. Памяти Е.С. Некрасовой // Русская мысль». 1905. № 2. С. 189–191). Н. поддерживала идею народного образования, была автором ряда книг для народа (сочувственные отклики в печати вызвала быль «Больше чем родная». СПб., 1889), «на протяжении многих лет <...> составляла на свои средства библиотечки научно-практической, справочной, медицинской и доступной народному пониманию художественной литературы (предпочитая неадаптированные произведения лучших русских писателей) и пересылала их в провинцию» (Казбек М.М. Е.С. Некрасова // Русские писатели IV, 281). Активно поддерживала идею женского образования, деятельного участия женщин в культурной и общественной жизни. Автор серии очерков о женщинах-писательницах (Е.П. Ростопчиной, Е.А. Ган, Е.Б. Кульман, А.Я. Марченко, Н.А. Дуровой).

Одной из центральных тем историко-литературной деятельности Н. была эпоха 1840х гг., и прежде всего наследие А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Н. лично познакомилась с потомками Герцена и рядом лиц из его окружения, предприняв усилия по собиранию рукописей писателя, его эпистолярия, материалов о его жизни и творчестве. Подготовила ряд статей и публикаций о биографии и творчестве Герцена.

С 1870-х гг. Н. регулярно занималась в отделении рукописей и славянских старопечатных книг Московского публичного и Румянцевского музеев (МП и РМ), являлась постоянной читательницей библиотеки. В кругу ее профессиональных и дружеских контактов были А.Е. Викторов, Д.П. Лебедев, С.О. Долгов, Н.И. Стороженко и Ф. Они помогали Н. в ее научных занятиях, в случае необходимости книги выдавались ей на дом, что в Музеях делалось лишь в исключительных случаях. Все они бывали в доме Н., были знакомы с ее сестрой Анной Степановной Некрасовой, которой в письмах и записках неизменно передавали приветы (Доп., 17–22). Д.П. Лебедева, С.О. Долгова и Ф. Н. пригласила на свое выступление в заседании Общества любителей российской словесности, в котором 25 декабря 1884 г. она сделала доклад о жизни и творчестве Е.П. Ростопчиной (Доп., 20, 20, 571). О А.Е. Викторове и Д.П. Лебедеве Н. написала памятные очерки («Русская старина». 1884, № 8; 1892, № 7), о Ф. — статью-некролог («Русские ведомости». 24 декабря 1903, № 353), демонстрируя в этих текстах атмосферу самоотверженного служения книжному и музейному делу, которую создавали люди типа Викторова, Лебедева, Ф.

Ф. познакомился с Н. еще до своего поступления на службу в библиотеку МП и РМ. Первая встреча состоялась 16 октября 1872 г.: Ф. по просьбе П.И. Бартенева занес Н. экземпляр «Русского архива» с ее публикацией. По воспоминаниям Н., тогда же случился курьез: скромное одеяние Ф. ввело писательницу в заблуждение, и она, «приняв его по костюму за лакея», «выслала ему двугривенный» — оплошность, о которой писательница вспоминала позднее с неловкостью и стыдом («Русские ведомости», 24 декабря 1903, № 353). После того как Ф. в ноябре 1874 г. стал сотрудником МП и РМ, философ и писательница регулярно виделись в его стенах. В конце 1870-х гг. они были соседями по Набилковскому переулку: семья Н. постоянно проживала в собственном доме, а Ф. снимал комнату. Н., бывавшая в каморке мыслителя, оставила воспоминания о его аскетическом образе жизни: Ф. «настолько ограничивал себя во всем», что одевался крайне бедно, «приобретая свой гардероб на толкучке», «спал без всяких удобств», «сидя в деревянном кресле, прикрываясь вместо одеяла своею старенькою, короткою, порыжелою шубенкой», питался «пустым чаем с куском вчерашнего калача» (Pro et contra I, 121–122); при этом сэкономленные деньги шли на помощь малоимущим и на покупку книг, которых недоставало в библиотеке МП и РМ.

Сохранившееся в личном фонде Н. в ОР РГБ письмо Ф. от 6 апреля 1880 г. свидетельствует о том, что в конце 1870-х — начале 1880-х годов он испытывал к ней сильные, возвышенные чувства: «Написал к Вам, глубоко и искренно уважаемая Екатерина Степановна, до десятка писем — Вы можете видеть их, если пожелаете, — но послать не решился. Теперь же скажу то же самое в двух, трех словах, только примите их буквально, во всей силе их значения. Скажу прямо, что питаю к Вашей личности беспредельную, исключительную привязанность. Предан Вам всем сердцем, всею мыслею, всею душею. Во всем этом, надеюсь, Вы убедитесь, как только перемените гнев Ваш на милость, о чем я и умоляю Вас. Невыносимо больно мне видеть Вас недовольною, а еще больнее вовсе не видеть Вас. <…> Буду надеяться, что Вы не оставите письма моего без ответа» (Доп. 7). Н. не ответила взаимностью: глубоко уважая Ф., ценя его ум и разностороннюю образованность, она не испытывала к мыслителю романических чувств. Возможно, именно размолвкой, письмом и объяснением с Н. было вызвано прошение Ф. об отставке, поданное в Канцелярию МП и РМ 31 марта 1880 г.: «По домашним обстоятельствам не могу продолжать службы во вверенном Вам учреждении, посему покорнейше прошу, Ваше превосходительство, уволить меня от службы и сделать распоряжение о выдаче мне аттестата» (Архив РГБ, оп. 126, д. 53, л. 32), а затем, после просьбы директора МП и РМ В.А. Дашкова «не оставлять своей полезной службы при Музеях» (там же), прошение о двухмесячном отпуске, также «по домашним обстоятельствам» (прошение от 12 апреля 1880 // там же, л. 33), которое и было удовлетворено. Всего Ф. тогда отсутствовал в МП и РМ с учетом летних каникул 4 месяца, вернувшись на службу только в начале нового сезона.

В 1880е и 1890е гг. отношения Ф. и Н. оставались теплыми и почтительными, хотя, по признанию Н., в 1890х годах она «редко видала Николая Федоровича» (Pro et contra I, 121). 3–5 сентября 1884 г. Д.П. Лебедев в письме Н. рассказывал, как они вместе с Ф. читали вслух и обсуждали очерк Н. об А.Е. Викторове, высоко оценив его (Доп., 19–20). В 1892 г. С.О. Долгов, помогавший Н. в ее работе над очерком памяти Д.П. Лебедева, сообщал ей о своем намерении «подговорить» Ф. и вдову Лебедева М.С. Лебедеву устроить в доме Н. чтение написанного очерка (Доп., 20). В письмах С.О. Долгова Н. неизменно встречаются фразы: «Николай Федорович благодарит Вас за память», «Николай Федорович благодарит за память и посылает Вам добрые пожелания», «Николай Федорович свидетельствует Вам и Анне Степановне свое почтение» (Доп. 20–22).

Ф. продолжал оказывать содействие научным изысканиям Н., в ответ на ее библиографические запросы подбирал книги, наводил необходимые справки (Доп. 20–21). 17 декабря 1896 г. Н., работавшая над очерком для народа «“Друг бедных и несчастных” Федор Петрович Гааз», запрашивала Ф. через С.О. Долгова об изданиях, посвященных знаменитому доктору (Доп., 21). В 1903 г. в период работы Ф. в Московском главном архиве Министерства иностранных дел, Н. неоднократно обращалась к нему с библиографическими и книжными запросами, касавшимися биографии А.И. Герцена. 2(15) и 4(17) декабря 1903 г. Ф. отправил Н. 2 письма с ответами на ее запрос, связанный с работой над статьей «А.И. Герцен, его хлопоты о заграничном паспорте и последняя поездка в Петербург» (опубл.: Русская мысль. 1904. № 9–10), причем давал как книжно-журнальные, так и архивные справки (Доп. 7–8). Запрос Н. Ф. выполнил меньше чем за 2 недели до кончины, по свидетельству Н., уже будучи «совсем больным» (Pro et contra I, 122).

Н. не была знакома с учением Ф. Она знала и представляла его прежде всего как «несравненного библиографа-энциклопедиста» (Pro et contra I, 120), человека подвижнической жизни, неустанно помогавшего другим. При этом Н. ценила отношение Ф. к архивному труду, к исторической памяти, к исследованиям прошлого. В ее деятельности во второй половине 1880х — начале 1900х гг. значительное место занимает собирательская, мемориальная деятельность. В ОР РГБ сохранились тетради Н. со вклеенными в них автографами писателей, профессоров, ученых, деятелей культуры, с которыми она в разные годы переписывалась и с которыми в той или иной степени ее сводила судьба. К каждому автографу Н. сделала предисловие: в одних случаях давала биографические сведения о лице, что особенно ценно применительно к фигурам второго или третьего ряда, в других — краткую характеристика личности, примечательные черты к портрету, в третьих писала о том, как именно был связан тот или иной корреспондент с самой Н.; в ряде предисловий содержались все три типа сведений; к некоторым автографам были приложены фотопортреты (ОР РГБ. Ф. 196. К. 23. Ед. хр. 47–51. К. 24. Ед. хр. 5). Такая же работа была проведена Н. и в отношении женщин-писательниц и женщин-врачей (Там же. К. 24. Ед. хр. 1–4, 6, 7). Мемориальные тетради Н. с письмами, биографическими справками и портретами отвечают формуле Ф.: «Всякий человек носит в себе музей» (II, 372), предстают как своего рода синодик, воскрешая для потомков образы давно ушедших.

Сотрудники МП и РМ называли Н. «старинным другом Музеев» (Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1904 г. М., 1905. С. 58). Н. «не только дарила много книг и рукописей Музеям, но нередко безвозмездно предлагала свой труд для описания музейных коллекций. Так ею вместе с сестрой Анной Степановной была разобрана и описана коллекция народных картинок, долго лежавшая неразобранной» (Там же. С. 56–57). Традиция добровольного, бескорыстного труда сложилась в МП и РМ во многом благодаря Ф., и здесь Н. оказалась под его несомненным влиянием.

В конце 1890х гг. по инициативе Н. в МП и РМ была создана Комната людей 1840х гг., куда писательница передала собранную ею коллекцию, посвященную А.И. Герцену и его эпохе. К созданию музейной комнаты Н. привлекла родственников Герцена и Огарева, историков литературы и общественной мысли, коллекционеров, ежегодно пополняла ее новыми документами и экспонатами. При этом «все пожертвования, проходившие чрез ее руки, она приводила в порядок, рукописи переплетала, заказывала рамки для портретов и т. п. Каждая рукопись, каждый портрет снабжались ею объяснениями и описью и даже занумеровывались, причем всему пожертвованному ею велся подробный инвентарь» (Отчет Московского публичного и Румянцевского музеев за 1904 г. С. 57–58). Ф. сочувственно относился к этой стороне деятельности Н., как и к ее работе по собиранию архива А.И. Герцена.

24 декабря 1903 г. в газ. «Русские ведомости» была опубликована статья Н. «Памяти Н.Ф. Федорова» (№ 353), в которой она охарактеризовала Ф. как «незаменимого библиографа-энциклопедиста», «человека идеального общественного служения», у которого «слова его теории шли об руку с его жизнью» (Pro et contra I, 120, 121). Вспоминая о его мастерстве библиографа и консультанта, подчеркивала, что Ф. «сейчас же по списку», поданному читателем, «догадывался, над чем работает человек, и в таком случае можно было быть уверенным, что Николай Федорович не ограничится присылкой только затребованных книг: он нашлет много новых и старых сочинений, о которых работающему, может быть, и в голову не приходило и которые, случалось, оказывались для него важнее многих им самим назначенных книг. Но этого мало — к следующему дню Николай Федорович отроет и нашлет на ваш стол кучу новых не только книг, но и журналов. Скорее вы сами отложите в сторону и забудете о вашей работе, чем он забудет о том, чтó для нее надо: он раньше не успокоится, пока не исчерпает всего материала. И кто же из работавших в Румянцевском музее не почувствует горячей благодарности к этому старику-идеалисту, вспоминая, как много обязан ему, его богатой энциклопедической памяти, его неутомимой готовности помогать? Благодаря этой готовности сколько раз спасал он начинающих от промахов и больших ошибок!..» (Pro et contra I, 120–121).

Личность Ф. Н. описывала в понятной ей системе координат, видя в его работе в МП и РМ общественное служение, в то время как сам Ф. трактовал свой труд в библиотеке Музеев в духе своего учения и видел в нем труд воскресительной памяти. Н. представляла Ф. альтруистом до мозга костей, который «существовал и трудился исключительно ради других, для того чтобы помогать другим, облегчать другим их научные труды» (Там же, 120), в то время как сам Ф. был критиком альтруистической морали, считая ее оборотной стороной эгоизм и противопоставляя «антиномии эгоизма и альтруизма» формулу «Жить нужно не для себя и не для других, а со всеми и для всех». Н. причисляла Ф. к «идеалистам 40х годов», соединяя с этим понятием беззаветность общественного служения, высокое чувство долга, альтруизм, щедрость и широту сердца. Однако определение «идеалист 40-х годов» по отношению к Ф. было анахронизмом: родившийся в 1829 г., он в 1840-е годы только учился в гимназии. Кроме того, Ф. не принимал мировоззренческого и духовного комплекса, который был связан с понятием «люди 1840-х годов» и наиболее ярко проявился у В.Г. Белинского, Т.Н. Грановского, К.Д. Кавелина. Характеризуя скромность и аскетизм Ф., Н. подчеркивала, что он «был противник не только богатства, но даже и большого жалованья, большой траты денег лично на свои нужды», предпочитая их тратить «на покупку лекарства бедному студенту» или внести за него плату в университет (Там же, 121–123). При этом мемуаристка умалчивала о других «пенсионерах» Ф., среди которых были не только представители студенческой молодежи (прогрессивной прослойки, с точки зрения демократически настроенной Н.), но и члены бедных семейств, люди, выпавшие из своих социальных страт, зачастую опустившиеся на дно жизни (см. воспоминания И.М. Ивакина: Там же, 216). В статье содержался ряд неточностей: Н. утверждала, что Ф. прошел полный курс наук «в одесском Ришельевском лицее», в то время как философ проучился там менее двух лет; путая Ф. с бывшим ишутинцем Н.П. Петерсоном, называла его «даже некогда пострадавшим за свои идеи» (Там же, 121–122).

Общий тон мемуаров Н., представлявшей Ф. идеалистом-гуманистом-филантропом и не учитывавшей религиозной составляющей его жизненного служения и философских идей, не понравился П., о чем он прямо писал В.А. Кожевникову (ОР РГБ. Ф. 657. К. 10. Ед. хр. 29. Л. 72 об. –73). С мемориальными статьями Н. и В.О. Шенрока, скрыто полемизировал Н.Н. Черногубов: «“Это был удивительный человек!.. Добродетельный человек!..” — говорят о нем газетные и журнальные некрологи. И невольно припоминается знаменательная нелюбовь Н<иколая> Ф<едоровича> к “святейшему из званий”. “Человек”— ничего не значит и ни к чему не обязывает — настоящее имя, неясное и пустое, для тех бессильных атомов, индивидуумов, на которые безнравственно дробится род разумных существ, забывая свое настоящее имя — “сын человеческий”, “сын умерших отцов”. Вот имя и вместе заповедь» (Весы. 1904. № 1. С. 54).

Кожевников отнесся к статье Н. с симпатией, отправив ей сначала второй, а затем третий номер журнала «Русский архив» за 1904 г., в котором началось печатание его книги о Ф. (начало книги было высоко оценено Н.). В письме Н. от 15 марта 1904 г. Кожевников сообщал: «Он (Ф. — А. Г.) не раз упоминал о Вас, а Ваша столь искренняя статья о нем сделала для меня приятною обязанностью поделиться с Вами моими думами о нем» (Доп., 23). Стремясь расширить представление Н. об объеме личности Ф., Кожевников не только описал историю своего знакомства с Ф., уклад его жизни, но и подчеркнул первостепенную важность подготовки к печати философского наследия Ф., а также обратил внимание Н., которая в своей статье-некрологе совершенно не касалась учения всеобщего дела, «на приложенное ко 2-й статье письмо Достоевского с отзывом его и Владимира Соловьева о Н<иколае> Ф<едорови>че», отметив ценность письма «для выяснения убеждений самого Достоевского и Вл. Соловьева, на которого “Великий Старец” несомненно глубоко повлиял невидимым для публики и критики образом» (Доп., 23). В 1920-е гг. к статье Н. «Памяти Н.Ф. Федорова» обратился А.К. Горский, составлявший биографию Ф., приведя из нее свидетельство о том, что Ф. на свои средства покупал книги для библиотеки МП и РМ (Горский. Биография, 13).

26 декабря 1903 г. С.А. Белокуров в письме Н. сообщил, что сотрудники Московского главного архива Министерства иностранных дел выдвинули инициативу установки памятника на могиле Ф. (Доп., 22–23). Также Белокуров ответил на запрос Н., занимавшейся проблемами народного образования, о том, какую «народную школу в Пензенской губернии» имел в виду Ф., пообещав, если необходимо, узнать более точно (Там же, 23). В письме от 30 декабря 1903 Н. просила «узнать название и адрес той русско-чувашской народной школы, который интересовался Николай Федорович» («Служитель духа вечной памяти» II, 439).

Н. пережила Ф. на 1 год. Архив и собранные за многие годы историко-литературные материалы были завещаны ею МП и РМ.

Лит.: Гачева А.Г. «Неподвижно лишь солнце любви…» (Н.Ф. Федоров и Е.С. Некрасова) // На пороге грядущего. С. 414–425; Казбек М.М. Е.С. Некрасова // Русские писатели IV. С. 280–282. Доп. 7–8, 14, 16–24, 506–507, 514–516, 558–562, 567–274).

Архивы: ОР РГБ. Ф. 196 (Е.С. Некрасова), РГАДА. Ф. 184 (С.А. Белокуров). Оп. 1. Ед. хр. 686 (Письмо Е.С. Некрасовой С.А. Белокурову).