Стороженко Николай Ильич: различия между версиями

Petrov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''СТОРОЖЕНКО''' Николай Ильич'' ''(10(22) мая 1836, село Ржавец Прилукского у. Полтавской губ. ...») |

Petrov (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

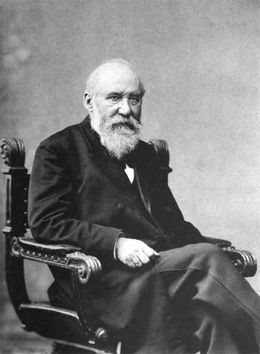

| − | '''СТОРОЖЕНКО''' Николай Ильич'' ''(10(22) мая 1836, село Ржавец Прилукского у. Полтавской губ. — 12(25) января 1906, Москва) — литературовед, специалист по зарубежной, русской и украинской литературе, исследователь творчества У. Шекспира, основоположник в России научного шекспироведения, библиотекарь, сослуживец ''Н.Ф. Федорова''. | + | [[Файл:Storozhenko.jpg|right|260px|мини|Николай Ильич Стороженко]]'''СТОРОЖЕНКО''' Николай Ильич'' ''(10(22) мая 1836, село Ржавец Прилукского у. Полтавской губ. — 12(25) января 1906, Москва) — литературовед, специалист по зарубежной, русской и украинской литературе, исследователь творчества У. Шекспира, основоположник в России научного шекспироведения, библиотекарь, сослуживец ''Н.Ф. Федорова''. |

В 1860 г. окончил историко-филологический ф-т Московского гос. ун-та, где был учеником ''Ф.И. Буслаева''. В первой половине 1860-х гг. — преподаватель 1-ой Московской гимназии. В 1872 г. защитил магистерскую диссертацию на тему «Предшественники Шекспира» и был избран доцентом Московского ун-та по кафедре всеобщей литературы. В 1878 г. защитил докторскую диссертацию «Роберт Грин. Его жизнь и произведения». С 1879 по 1906 — профессор Московского ун-та по кафедре истории всеобщей литературы. В 1894–1901 — председатель Московского общества любителей российской словесности. С 1899 — член-корреспондент отделения русского языка и словесности Санкт-Петербургской Академии наук. В течение многих лет занимался собиранием наследия и исследованием творчества Т. Шевченко. В 1888–1894 гг. преподавал на Драматических курсах театрального училища при Малом театре, общался с кругом актеров и театральных деятелей Малого театра, в котором служил единокровный брат Ф. ''А.П.'' ''Ленский''. | В 1860 г. окончил историко-филологический ф-т Московского гос. ун-та, где был учеником ''Ф.И. Буслаева''. В первой половине 1860-х гг. — преподаватель 1-ой Московской гимназии. В 1872 г. защитил магистерскую диссертацию на тему «Предшественники Шекспира» и был избран доцентом Московского ун-та по кафедре всеобщей литературы. В 1878 г. защитил докторскую диссертацию «Роберт Грин. Его жизнь и произведения». С 1879 по 1906 — профессор Московского ун-та по кафедре истории всеобщей литературы. В 1894–1901 — председатель Московского общества любителей российской словесности. С 1899 — член-корреспондент отделения русского языка и словесности Санкт-Петербургской Академии наук. В течение многих лет занимался собиранием наследия и исследованием творчества Т. Шевченко. В 1888–1894 гг. преподавал на Драматических курсах театрального училища при Малом театре, общался с кругом актеров и театральных деятелей Малого театра, в котором служил единокровный брат Ф. ''А.П.'' ''Ленский''. | ||

Текущая версия на 17:51, 25 января 2020

СТОРОЖЕНКО Николай Ильич (10(22) мая 1836, село Ржавец Прилукского у. Полтавской губ. — 12(25) января 1906, Москва) — литературовед, специалист по зарубежной, русской и украинской литературе, исследователь творчества У. Шекспира, основоположник в России научного шекспироведения, библиотекарь, сослуживец Н.Ф. Федорова.

В 1860 г. окончил историко-филологический ф-т Московского гос. ун-та, где был учеником Ф.И. Буслаева. В первой половине 1860-х гг. — преподаватель 1-ой Московской гимназии. В 1872 г. защитил магистерскую диссертацию на тему «Предшественники Шекспира» и был избран доцентом Московского ун-та по кафедре всеобщей литературы. В 1878 г. защитил докторскую диссертацию «Роберт Грин. Его жизнь и произведения». С 1879 по 1906 — профессор Московского ун-та по кафедре истории всеобщей литературы. В 1894–1901 — председатель Московского общества любителей российской словесности. С 1899 — член-корреспондент отделения русского языка и словесности Санкт-Петербургской Академии наук. В течение многих лет занимался собиранием наследия и исследованием творчества Т. Шевченко. В 1888–1894 гг. преподавал на Драматических курсах театрального училища при Малом театре, общался с кругом актеров и театральных деятелей Малого театра, в котором служил единокровный брат Ф. А.П. Ленский.

С конца 1892 по 7 октября 1902 г. — библиотекарь МП и РМ (официально утвержден в должности 1 января 1893). До вступления в эту должность был постоянным посетителем библиотеки, где и познакомился с Ф. О назначении С. Ф. сообщил Н.П. Петерсону 18 декабря 1892: «У нас, т. е. в Музее, старый библиотекарь подал в отставку, и на его место назначен новый» (IV, 254). Начало работы С. совпало с появлением в газете «Московские ведомости» (1892. 8, 9, 11 декабря, №№ 340, 341, 343) под псевд. «М.» статьи «Замерзшая библиотека», в к-рой указывалось на «неудовлетворительное состояние» библиотеки МП и РМ, связанное со скудным финансированием (отсутствие средств на переплет, сортировку, систематическую каталогизацию книг, невозможность приобретать новые, особенно иностранные издания, расширить штат сотрудников и т.д.), и приводилась смета расходов, необходимая для перестройки здания, переоборудования читального зала, составления систематического каталога. Ф. был возмущен статьей «непрошенного ходатая за Музей», подчеркивая, что МП и РМ «не желает быть в тягость ни городу, ни государству и не на деньги возлагает свою надежду», а на бескорыстную, безвозмездную помощь добровольцев (IV, 254), причем «недостаток личного состава» может быть «заменен введением печатанных карточек, сокращающих труд описания», а «недостаток иностранных книг» «международным книгообменом» (IV, 254). Излагая эти проекты Петерсону, Ф. выразил надежду на то, что С. непричастен к появлению данной статьи (там же). Тогда же Ф. инспирировал ответную статью В.Н. Семенковича в газ. «Русские ведомости» (1892. 23 декабря, № 355), к-рый, не отрицая необходимости увеличения финансирования МП и РМ, подчеркнул значение безденежных и добровольных путей поддержки библиотеки.

В период работы библиотекарем С. усовершенствовал работу читального зала библиотеки МП и РМ, создав в нем отдельное книжное собрание (прообраз нынешнего «подсобного фонда») «по различным отраслям знания, заключавшей в себе разного рода справочные издания, а также наиболее употребительные руководства по различным отделам» (Калишевский А.И. Н.И. Стороженко в Румянцевском музее // Памяти Н.И. Стороженко. М., 1909. С. 124) с собственным систематическим каталогом, к-рый был доступен читателям. Следуя выдвинутой Ф. идее библиотечного волонтерства, привлек к обустройству коллекции, включавшей наиболее актуальные и востребованные книги по разным отраслям знания, в т.ч. новинки, ученых специалистов, следил за ее пополнением и изменением «в зависимости от развития литературы той или другой отрасли знания» (Отчет МП и РМ за 1906. С. 2). Заботился о пополнении библиотеки МП и РМ иностранными изданиями, списки к-рых составлял Ф.

Подобно Ф., С. отличался энциклопедизмом, «громадной начитанностью», «колоссальной памятью», способностью дать детальные справки в области литературы и истории (Отчет МП и РМ за 1906. М., 1907. С. 2, 3). А.Ф. Филиппов, сочувственно откликаясь на анонимную заметку Ф. «Долг авторов перед публичными библиотеками», приводил имена С., Ф. и С.О. Долгова в числе тех сотрудников МП и РМ, у к-рых всегда можно получить «любезные и весьма обширные указания по различным вопросам и сведения по литературе интересующего предмета» (Московские ведомости. 1896. 14 сент.). В некрологе Ф. В.О. Шенрок называл С. в числе «замечательных и редких личностей», работавших в 1890-е гг. в МП и РМ (Pro et contra I, 128).

Стиль руководства С. отличался демократизмом, отсутствием формализма: «полное товарищеское доверие к сотрудникам», «редкая деликатность в личных отношениях» (Калишевский А.И. Н.И. Стороженко в Румянцевском музее. С. 126). Ф. ценил это качество С. Считая, что библиотеки должны развиваться на принципах добровольности, «супралегальности», «отсутствия юридического» подхода, внешней регламентации, он приводил в пример МП и РМ, подчеркивая что в нем по отношению к посетителям и читателям не употреблялось «никаких принудительных мер» «ни при Дашкове, ни при Веневитинове, ни при Корше, ни [при] Стороженке» (IV, 173). С. отличался «душевным благородством и гуманностью», был внимателен к нуждам сослуживцев, хлопотал «об улучшении материального положения младших служащих» ((Калишевский А.И. Н.И. Стороженко в Румянцевском музее. С. 126).

Л.Н. Толстой, общавшийся со С. в 1880-е — начале 1900-х гг., характеризовал его как «высокообразованного» человека, возбуждавшего «самые хорошие и дружеские чувства» (Толстой 79, 149). С. помогал Толстому в его занятиях в МП и РМ, составлял для него необходимые справки, давал книги на дом. По свидетельству И.А. Линниченко, именно к С. обратился Толстой во время одной из размолвок с Ф., ставшей следствием идейного спора, прося его содействия в примирении с философом (Pro et contra I, 220–221).

С. был человеком либеральных взглядов. Из окружения Ф. общался с В.С. Соловьевым, Е.С. Некрасовой, демократизм убеждений к-рой был ему близок, И.И. Янжулом, И.А. Линниченко. Ф. настороженно относился к либерализму С., не разделял его взгляды на еврейский вопрос (см. письмо Ф. С. от 23 марта 1899 // IV, 378). И.А. Линниченко вспоминал, как Ф. «внезапно возненавидел одного модного тогда (девяностые годы) молодого критика, постоянно пользовавшегося, благодаря содействию библиотекаря музея Н.И. Стороженко, книгами обширнейшего из московских книгохранилищ, и перестал подавать ему руку», повторяя: «Торгаш, строчит за деньги», что, по словам мемуариста, позднее оказалось правдой (Pro et contrа I, 220). Консервативно настроенный Г.П. Георгиевский несправедливо связывал уход Ф. из МП и РМ противоречиями со С., к-рый «широко пользовался сам музейными книгами и не препятствовал другим брать их на дом», в то время как Ф. «ни разу не воспользовался этим своим правом» (там же, 171).

С. подписал письмо Ф. сотрудников Румянцевского музея. В конце декабря 1898 г. в качестве исполняющего обязанности директора на время поездки М.В. Веневитинова в Санкт-Петербург предпринял усилия по приобретению в МП и РМ библиотеки П.А. Бессонова, на чем настаивал Ф., живший в это время в Воронеже. 15 марта 1899 г. по поручению М.В. Веневитинова С. обратился к Ф. с предложением принять участие в качестве вольнотрудящегося в подготовке Пушкинской выставки: «необходимо сделать подбор всей находящейся в Музее Пушкинской литературы, разыскать все издания отдельных произведений Пушкина, все альманахи и журналы, в которых помещались стихотворения Пушкина и отзывы о них тогдашней критики и т. п.» (IV, 649). Ф. отказался, подчеркивая, что «очень мало знаком с Пушкинскою литературою» и не разделяет «нынешнего крайнего увлечения, которое, по-видимому, ничего не признает, кроме Поэзии, в Поэзии же знает лишь Пушкина. В виду такого болезненного увлечения, — резюмировал Ф., — говорить нынешним Парнасцам, что существует другой вопрос, к изучению которого мог бы содействовать Музей, совершенно бесплодно» (Письмо Ф. Н.И. Стороженко. 23 марта 1899 // там же, с. 378).

Лит.: Памяти Н.И. Стороженко // Отчет МП и РМ за 1906 год. М., 1907. С. 1–4; Под знаменем науки: Юбилейный сборник в честь Н.И. Стороженка. М., 1902; Памяти Н.И. Стороженка. М., 1909.