Конфуций: различия между версиями

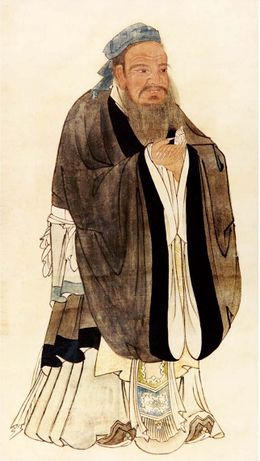

Petrov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «right|260px|мини|Конфуций'''КОНФУЦИЙ''' (латинизированная форма ''кит.'' Кун Фу-цзы...») |

(нет различий)

|

Текущая версия на 19:03, 29 января 2020

КОНФУЦИЙ (латинизированная форма кит. Кун Фу-цзы — «Учитель Кун»; 551 до н. э., Цзоу (современный г. Цюйфу) — 479 до н. э., Цюйфу), китайский философ и мыслитель, гуманист, основоположник фундаментальной философской системы, вошедшей в историю мировых учений под названием конфуцианство, в качестве государственного деятеля занимал пост первого советника в княжестве Лу.

К. — первый и один из величайших в истории Китая профессиональный учитель, круг учеников к-рого насчитывал более трех тысяч человек, составивших школу ученых-интеллектуалов.

Литературно-философское наследие К. насчитывает большой круг сочинений, авторство не всех из к-рых достоверно принадлежат самому мыслителю. Главную задачу своего творчества К. определял как собирание, упорядочивание и передачу в цепи поколений историко-мифологических, литературно-философских и других памятников ранней письменной культуры Китая. Такая творческая ориентация сосредотачивала его работу не на собственных сочинениях, а, преимущественно, на систематизации, редактировании и толковании текстов древних источников: «Книги Перемен» («И цзин»), «Книги Песен» («Ши-цзин»), «Книги истории» или «Книги документов» (Шу-цзин) и других классических книг, вошедших в канонический состав конфуцианского «Пятикнижия» и современного «Тринадцатикнижия». В перечень его собственных текстов включают произведение «Весна и осень» («Чунь цю») — летопись княжества Лу с 722 по 481 г. до н. э. Записи аутентичных диалогов, высказываний и поучений К. вошли в сборник «Беседы и суждения» («Лунь Юй»), составленный учениками мыслителя после его смерти и ставший одной из главных книг конфуцианства. Философской школе К. также приписывают редакцию ряда других сочинений.

Учение К. оказало системное влияние на мировоззрение в древнем Китае и странах Юго-Восточной Азии; его социально-политическая теория во многом определила традиционную философию и культурную парадигму китайского общества, послужила платформой для государственной идеологии. При династии Хань во II в. до н. э. К. был приравнен к «совершенномудрым» правителям древности. Фундаментальное ценностно-смысловое ядро учения К. и его школы имеет универсальный, общечеловеческий характер; оно отражено в ряде современных философских, идеологических и социально-политических доктрин.

Учение К. не включает в свой корпус вопросы теологии, в нем отсутствует институт церкви, в виде развившейся системы конфуцианство не является религией. Идеалом конфуцианства является гармоничное общество, основанное на принципах внерелигиозной этики, «золотое правило» к-рой было сформулировано К.: «Не делай человеку того, чего не желаешь себе». Базовым концептом учения К. является категория «вэнь», содержание к-рой может быть раскрыто как онтологический синтез природного, интеллектуально-гуманистического и социально-этического начал в человеке, задающий культурное измерение его жизни. Социально-политическая доктрина К. строится на признании обычаев древности, безусловном и приоритетном соблюдении норм этики, обеспечивающих благопристойность (ли) и культивирующих гуманность (жэнь). Исполнение взаимных моральных обязанностей носит в обществе ритуальный характер и достигается в результате воспитания, образования, приобщения к культурным ценностям. В трудах К. содержатся описания деталей нравственных церемоний и правил поведения для представителей различных социальных слоев общества. Главными качествами правителя должны быть мудрость, гуманность и добропорядочность, а его стремлением в государственных делах — благосостояние и счастье народа.

Одним из центральных понятий в этической системе конфуцианства является сяо — сыновняя почтительность, предписывающая обязательное уважение и почитание сынами живых и мертвых родителей, предшественников. Учение о сыновней почтительности в качестве существенно переработанного Конфуцием древнего культа предков было призвано служить основой семейно-родового гуманизма. Добродетель сяо заключается в преданном служении родителям при их жизни, погребении и приношении жертв после смерти. Сын обязан добросовестно заботиться о родителях и смиренно служить им независимо от их достоинств. Сыновняя почтительность была доведена до самоотречения и жертвенности сынов в отношениях к своим родителям и широко практиковалась в китайском обществе как моральный императив, обязательная норма жизни. В отношении умерших культ принял символический характер в форме ритуала.

Духовное содержание учения К. позволило народам Китая особым образом воспринять ценности и смыслы христианства, к-рое в форме китайского несторианства было принято и утвердилось в VII в. во времена правления императоров из династии Тан: Ли Шиминя (Тай-цзуна, 599–649), а затем Ли Чжи (Гао-цзуна, 628–683). Ф. обращает на это внимание, в совместной с В.А. Кожевниковым статье «Чему научает древнейший христианский памятник в Китае» (III, 211–217) размышляя по поводу статьи С.С. Слуцкого об обнаруженных свидетельствах «глубоко мирного появления» в Китае «Пресветлой Веры» (Слуцкий С.С. Древнейший христианский памятник в Китае // Русский вестник, 1901, № 1. С. 159–163). Статья Слуцкого содержала предисловие и полный перевод надписи на каменной плите, найденной в 1625 г. в древней западной столице Китая Синаньфу, подтверждающей появление в VII в. в Срединном царстве «сирской веры» — несторианского христианства. Признание в Китае «Пресветлой веры» стало, по мысли Ф., результатом «духовной неудовлетворенности» (III, 213), хотя ко времени появления христианства Китай уже «много пережил, много передумал и перечувствовал» (Там же), включая влияние конфуцианского учения. «Древнейший памятник» Ф. воспринимал в качестве свидетельства того, что русские и китайцы «были когда-то единоверцами» (Там же). Прослеживая начальную историю христианства в Китае, Ф. обнаруживает значимые параллели в событиях обращения в веру в Поднебесной и в Киевской Руси, находит в культуре и идеологии Китая ценностные основания для повторного обращения китайского народа в христианство. Он исследует необходимые условия и возможные способы такого возврата к ранее принятому вероучению и приходит к выводу, что введение христианства как какого-то нового учения «было бы исторически неверно»; оно возможно, если только «говорить и заботиться о восстановлении того, что уже было, о восстановлении старины для Китая» (III, 215). Именно «восстановление старины» больше всего соответствует китайским традициям уважения к истории, обычаям древности, культу предков. Возрождение христианства в Поднебесной, в предположении Ф., служило бы объединению России с Китаем в общей вере и общем деле ее активного исполнения. «Внутреннее соединение двух великих континентальных царств» (III, 216), к-рые по их земледельческой природе — изначально христианские и являются носителями мира, открывалось бы в совместном естественном умиротворении и регуляции природы. Основанием для такого выражения единства служат отдельные фрагменты надписи на плите в Синаньфу, к-рые Ф. интерпретирует именно как признание первыми христианами империи Тан необходимости направлять «свои силы на разумное руководство слепыми силами природы» (III, 215) и как призыв к тому, чтобы «жизнь стала отражением душевных движений», т. е. стала бы делом действительного управления. «В надписи глубокомысленно высказывается желание преодолеть <…> конечную причину человеческих бедствий» (III, 214).

Признавая огромную роль К. в истории мысли традиционного Китая и европейских философских течений, Ф. усматривал в современной ему форме конфуцианства черты позитивизма. Позитивизм, в понимании Ф., является знанием сословным, школьным, не отделяющим теоретический разум от практического; он представляет метафизическую схоластику в измененном виде и «вменяет себе в заслугу ограничения, отрицания» (I, 47). Произвольные «ограничения и отрицания», вызванные бездействием конфуцианской идеологии против настоящего зла и ее снисходительным отношением к «искусственным потребностям», никак не связаны с необходимостью гарантированного обеспечения самого существования, жизни человека. Примиряя со смертью и окончательной утратой отцов, конфуцианство, по-сути, пропагандирует позитивизм восточно-китайского толка, отвлекая человека от нравственного долга и тем самым закрывая ему «пути к лучшему». Критикуя интеллектуальную школу позитивизма, Ф. излагает свое понимание действительно позитивного знания: «если бы позитивизм (все равно, западно ли то европейский или же восточно-китайский) действительно противополагал себя всему мифическому, фиктивному, тогда в нем не было бы ничего произвольного», и, следовательно, «тогда позитивное направление состояло бы в превращении мифического, или чудесного, фиктивного действия в действительное, настоящее средство против зла» (Там же). Ф. замечал опасное проявление потребительского соблазна цивилизации в китайском обществе, культурно-ценностные смыслы к-рого заданы учением К. и его последователей: вместо естественного проявления глубинного нравственного чувства, любви детей к родителям — лицемерно декларируемый и фиктивно исполняемый культ предков «в форме обряда, игры», а действительно приоритетными в системе нравственных координат конфуцианства становятся искусственные цели и потребности общества, «забавы и увеселения», выражающие позитивистскую ограниченность конфуцианской культуры (I, 49). Истинным же позитивизмом — «позитивизмом действия», — по Ф., является учение о воскрешении, в к-ром «не знание мифическое заменяется позитивным, а мифическое, фиктивное действие заменяется действием положительным, т.е. действительным» (I, 56).

Соч.: Попов П.С. Изречения Конфуция, учеников его и др. лиц. СПб., 1910; Древнекитайская философия: В 2 т. М., 1972–1973; Я верю в древность. М., 1995; Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). М., 2004; Суждения и беседы. М., 2017.

Лит.: Карягин К.М. Конфуций: его жизнь и философская деятельность. СПб., 1891; Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993; Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 2001; Малявин В.В. Конфуций. М., 2010.