Пюви де Шаванн: различия между версиями

Petrov (обсуждение | вклад) (Создана пустая страница) |

Petrov (обсуждение | вклад) |

||

| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

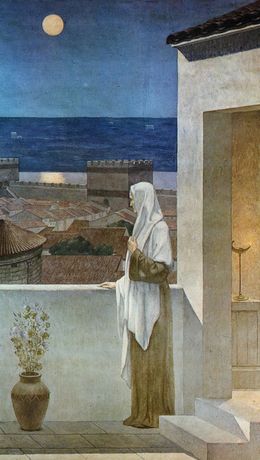

| + | [[Файл:Пюви-де-Шаванн.-Святая-Женевьева,-созерцающая-Париж.jpg|right|260px|мини|Пюви де Шаванн. Св. Женевьева, созерцающая Париж (Из цикла «Жизнь св. Женевьевы») (1874 - 1898). Фреска в Пантеоне (бывшей церкви Св. Женевьевы). Париж, Франция. ]]'''ПЮВИ ДЕ ШАВАНН (PUVIS DE CHFVANNES), ПЬЕР-СЕСИЛЬ''' (14 декабря 1824, Лион — 24 октября 1898, Париж) — французский живописец. | ||

| + | Самостоятельно изучая живопись, вдохновлялся искусством античности и монументальной живописью раннего итальянского Возрождения. В поисках новых форм искусства П. де Ш. выработал свой стиль монументальной живописи, отличающийся сдержанностью тонов, гармонией пространства изображения с архитектурными формами зданий. Эстетика декоративизма художника основывалась на представлении о едином памятнике искусства, органично сочетающем стиль живописи и стиль архитектурного пространства. Монументальные композиции писались в мастерской масляными красками, затем закреплялись на стенах. П де Ш. создал серию панно «Житие святой Женевьевы, покровительницы Парижа» для парижского Пантеона (1874–1877); три композиции «Священная роща», «Видение античности» и «Христианское вдохновение» для украшения лестницы Дворца искусств в Лионе (1883–1886); «Аллегории наук и искусств» в амфитеатре Сорбонны (1887), «Четыре времени года» (в парижской ратуше, 1889–1893). Последней его работой стал цикл картин для Публичной библиотеки в Бостоне («Музы, приветствующие Гения Просвещения», 1893–1895). Произведения живописца, создавшего возвышенные, вневременные образы «золотого века» человечества отмечены условностью в изображении фигур, четким ритмом построения композиции, тонким пониманием соотношения цвета и света с условиями освещения пространства, в котором размещается картина. Художественный символизм творчества П. де Ш. выражал дух эпохи, вызывая глубокий интерес современников. Успех и мировая известность художника–монументалиста в 1890-е гг. определили его влияние на многие национальные школы живописи, на формирование стиля искусства модерна. | ||

| + | Суждение Ф. о П. де Ш., содержащееся в работе ''«Вопрос о восстановлении всемирного родства. Средства восстановления родства. Собор»'', касается вершины творчества художника — композиций, выполненных для Пантеона: «Пюви-де-Шаванну выпало на долю расписать Пантеон. Если этот импрессионист остался верен Третьей республике, то нужно полагать, что из его росписи вышло нечто очень жалкое» (I, 361). Столь негативная оценка обусловлена представлениями Ф. о природе живописи, о соотношении линии и колорита как средств художественной выразительности. Колористические поиски импрессионистов и художников-символистов, по мнению Ф., делали живопись утонченной по форме и тривиальной по содержанию, лишая изображение поучительного, воспитательного значения, погружая искусство в мир светской культуры, индивидуальных впечатлений и психологических переживаний. | ||

| + | |||

| + | Художественные и выразительные возможности линии Ф. связывал с наглядным изображением идей, священных символов, исторических событий прошлого и проективных образов будущего. Утвердившаяся в христианском искусстве с древних времен линеарность представлялась ему определяющим средством наглядного изображения сокровенного смысла Священного Писания, начертания пути человечества к всеобщему родству, собору, восстановлению мира в его нетленном состоянии. Линии в росписи христианского храма, в иконописи ритмизируют священное пространство, изображая святых и священную историю в ее движении, что помогает собравшимся на литургии ощутить себя человечеством в его соборном единстве. | ||

| + | |||

| + | Антитезой храмовому искусству является переведение образов священной истории в секулярную сферу, что, как полагал Ф., и мог сделать П. де Ш., обратившийся к житию Св. Женевьевы, изображая покровительницу города, созерцающую тихой звездной ночью с высоты монастыря спящий Париж. Подобная трансформация изображения святой соответствовала общему процессу секуляризации европейского искусства, как и превращение церкви Св. Женевьевы в Пантеон, усыпальницу великих людей страны. Живопись Пюви де Шаванна, по мнению Ф., выводит искусство из пределов сакрального, становясь иллюстрацией солидаризма, главенствующей мировоззренческой установки Третьей республики, противоположной идее соборности. | ||

| + | |||

| + | '''Лит.:''' ''Тугендхольд Я.А''. Пюви де Шаванн. СПб., 1911; Puvis de Chavannes. (Cat.). P., 1976<nowiki>;</nowiki> ''Фар-Беккер Г''. Искусство модерна. Гамбург: Междунар. изд-во Konemann, 2004. С. 23; ''Мутер Р.'' Всеобщая история живописи. М: Изд-во: Эксмо-Пресс, 2006. | ||

| + | |||

| + | <div align="right">[[Титаренко_Евгений_Михайлович|''Е.М. Титаренко'']]</div> | ||

Текущая версия на 12:15, 7 января 2021

ПЮВИ ДЕ ШАВАНН (PUVIS DE CHFVANNES), ПЬЕР-СЕСИЛЬ (14 декабря 1824, Лион — 24 октября 1898, Париж) — французский живописец.

Самостоятельно изучая живопись, вдохновлялся искусством античности и монументальной живописью раннего итальянского Возрождения. В поисках новых форм искусства П. де Ш. выработал свой стиль монументальной живописи, отличающийся сдержанностью тонов, гармонией пространства изображения с архитектурными формами зданий. Эстетика декоративизма художника основывалась на представлении о едином памятнике искусства, органично сочетающем стиль живописи и стиль архитектурного пространства. Монументальные композиции писались в мастерской масляными красками, затем закреплялись на стенах. П де Ш. создал серию панно «Житие святой Женевьевы, покровительницы Парижа» для парижского Пантеона (1874–1877); три композиции «Священная роща», «Видение античности» и «Христианское вдохновение» для украшения лестницы Дворца искусств в Лионе (1883–1886); «Аллегории наук и искусств» в амфитеатре Сорбонны (1887), «Четыре времени года» (в парижской ратуше, 1889–1893). Последней его работой стал цикл картин для Публичной библиотеки в Бостоне («Музы, приветствующие Гения Просвещения», 1893–1895). Произведения живописца, создавшего возвышенные, вневременные образы «золотого века» человечества отмечены условностью в изображении фигур, четким ритмом построения композиции, тонким пониманием соотношения цвета и света с условиями освещения пространства, в котором размещается картина. Художественный символизм творчества П. де Ш. выражал дух эпохи, вызывая глубокий интерес современников. Успех и мировая известность художника–монументалиста в 1890-е гг. определили его влияние на многие национальные школы живописи, на формирование стиля искусства модерна.

Суждение Ф. о П. де Ш., содержащееся в работе «Вопрос о восстановлении всемирного родства. Средства восстановления родства. Собор», касается вершины творчества художника — композиций, выполненных для Пантеона: «Пюви-де-Шаванну выпало на долю расписать Пантеон. Если этот импрессионист остался верен Третьей республике, то нужно полагать, что из его росписи вышло нечто очень жалкое» (I, 361). Столь негативная оценка обусловлена представлениями Ф. о природе живописи, о соотношении линии и колорита как средств художественной выразительности. Колористические поиски импрессионистов и художников-символистов, по мнению Ф., делали живопись утонченной по форме и тривиальной по содержанию, лишая изображение поучительного, воспитательного значения, погружая искусство в мир светской культуры, индивидуальных впечатлений и психологических переживаний.

Художественные и выразительные возможности линии Ф. связывал с наглядным изображением идей, священных символов, исторических событий прошлого и проективных образов будущего. Утвердившаяся в христианском искусстве с древних времен линеарность представлялась ему определяющим средством наглядного изображения сокровенного смысла Священного Писания, начертания пути человечества к всеобщему родству, собору, восстановлению мира в его нетленном состоянии. Линии в росписи христианского храма, в иконописи ритмизируют священное пространство, изображая святых и священную историю в ее движении, что помогает собравшимся на литургии ощутить себя человечеством в его соборном единстве.

Антитезой храмовому искусству является переведение образов священной истории в секулярную сферу, что, как полагал Ф., и мог сделать П. де Ш., обратившийся к житию Св. Женевьевы, изображая покровительницу города, созерцающую тихой звездной ночью с высоты монастыря спящий Париж. Подобная трансформация изображения святой соответствовала общему процессу секуляризации европейского искусства, как и превращение церкви Св. Женевьевы в Пантеон, усыпальницу великих людей страны. Живопись Пюви де Шаванна, по мнению Ф., выводит искусство из пределов сакрального, становясь иллюстрацией солидаризма, главенствующей мировоззренческой установки Третьей республики, противоположной идее соборности.

Лит.: Тугендхольд Я.А. Пюви де Шаванн. СПб., 1911; Puvis de Chavannes. (Cat.). P., 1976; Фар-Беккер Г. Искусство модерна. Гамбург: Междунар. изд-во Konemann, 2004. С. 23; Мутер Р. Всеобщая история живописи. М: Изд-во: Эксмо-Пресс, 2006.