Соловьев Лев Григорьевич: различия между версиями

Petrov (обсуждение | вклад) (Создана пустая страница) |

Petrov (обсуждение | вклад) |

||

| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

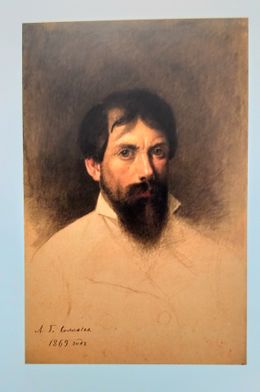

| + | [[Файл:Соловьев_Лев. Автопортрет.jpg|right|260px|мини|Л.Г. Соловьев. Автопортрет. 1869 г.]]'''СОЛОВЬEВ''' (псевд. –въ) Лев Григорьевич (ок. 1837, сл. Лушниковка Острогожского уезда Воронежской губернии, ныне в черте г. Острогожск — 1919, с. Усманские Выселки Воронежского уезда Воронежской губернии), живописец, иконописец, педагог, мемуарист. | ||

| + | Из крестьянской семьи. Занимался в классах Академии художеств как вольнослушатель (1872–1878). Участник выставок Общества поощрения художников в Санкт-Петербурге (1872–1878).С 1878 жил в ''Воронеже''. Автор многих сюжетных картин и портретов. Основные произведения С.: «Транспарант в память 200-летия Петра I» (1872), «Альбом иллюстраций к произведениям Н.А. Некрасова» (СПб., 1881), «Кустарь-сапожник» (1875, хранится в Третьяковской галерее), «Воронежская Гретхен» (1875), «Открытое купание на реке Воронеж» (Сумской художественный музей), «Зимняя дорога», «Сцена у сенных барок», «Дровяные плоты на реке Воронеж», «Гибель Викулиной рощи» (Воронежский областной краеведческий музей). Работал по заказам епархии как иконописец, расписывал храмы. Большое собрание работ С. хранится в Воронежском областном художественном музее, в том числе портреты ''Г.М. Веселовского'', Л.Б. Вейнберга, Н.В. Воскресенского, А.А. Бучкури и др. Заведующий и преподаватель Воронежской бесплатной рисовальной школы в 1893–1907 гг. Преподаватель рисования и иконописания в Воронежской духрвной семинарии с 1893 г. Член комитета Воронежского кружка любителей рисования. Публиковал свои стихи в газете «''Дон''» (с 1870) и принимал участие в работе редакции как корректор и художник. В восьми номерах той же газеты (1898, 14 мая — 5 июля) опубликовал воспоминания «Живопись и рисование в воронежском крае» (см. перепечатку с комментариями в кн.: Воронеж в воспоминаниях и письмах современников. ХIХ — первая треть ХХ веков. Воронеж, 2015. C. 137–201). Автобиография С. «Крестьянин-художник» (с предисловием ''Е.Л. Маркова'') помещена в журнале «Новое дело» (1902. № 9). Коллекции документальных материалов С. хранятся в Третьяковской галерее, Воронежском областном краеведческом и Воронежском областном художественном музеях. | ||

| + | |||

| + | Из всех воронежских знакомых наиболее близким духовно Ф. был С. Их знакомство могло состояться в газете «Дон», где С. сотрудничал. Он поместил в этой газете три статьи (под псевдонимом «–въ») о выставках губернского музея (о Митрофановской — 1897. 14 дек.; к 100-летию печатного дела — 1898. 21 июня; о Рождественской — 1899. 5 янв.), где высказывал мысли, близкие философским идеям Ф. В газетных стьях С. формулировал и излагал свои взгляды на задачи живописи и методику ее преподавания, придавая большое значение самообразованию (''Соловьев Л.'' Рисование и живопись в Воронеже // Дон. 1893. 19, 21, 24, 28 октября, 4, 11 ноября). А.Г. Гачева отмечала, что к творчеству С. относился «как к Божьему дару, человек призван развивать его в себе и передавать» другим (III, 648). Уроки живописи он давал бесплатно, считая, что «грешно человеку торговать своим талантом и знанием» (''Соловьев Л.Г. ''<nowiki>Крестьянин-художник // Новое дело. 1902. № 9. С. 11). Художество С. считал «всемирной грамотой человечества, научающей людей читать и понимать нерукотворную живую кригу вселенной, раскрытую ее творцом перед очами разума»; в духе Ф. утверждал, что «школа рисования и живописи» должна стать для учеников также «школою образовательно-просветительной», «школою разумной жизни человека, школою трезвости и трудолюбия, школою нравственного братского сотрудничества людей, связанных между собою не кровавою нуждою и физическим насилием <…> а священною любоью и искренним уважением друг друга», стать «братской ассоциацией» в христианском смысле слова (</nowiki>''Соловьев Л.Г.'' Живопись и рисование в Воронежском крае // Дон. 1898. 14 мая, 23 июня). | ||

| + | |||

| + | Наиболее тесное общение Ф. и С. относится к 1898. В статье «Воронежский музей в 1998 году» Ф. очень благожелательно высказался о С.: «В высшей степени замечательно доставшееся музею от Л.Г. Соловьева собрание образцов иконописных и живописных особенно известных воронежских мастеров, историком которых он и был. Л.Г. Соловьев был известен Воронежу не только как художник, но и как искусный педагог, человек редкого бескорыстия, обративший праздники из дней отдыха и покоя в дни бесплатного труда, посвящая их на службу существовавшей в Воронеже рисовальной школе» (III, 182). Месяц спустя, побывав в гостях у художника и педагога, Ф. опубликовал в газете «Дон» статью «Музей Л.Г. Соловьева в Воронеже» (III<nowiki>, 184–186). Ф. поставил дом С. в один ряд с губернским музеем. «Это музей <…> есть вместе и школа живописи, школа бесплатная, открытая для всех желающих научиться любимому созидателем музея искусству; </nowiki><nowiki>и при том это школа живописи исключительно с натуры, и все в ней к этому приспособлено <…> Живет в этом домике-музее человек бодрый, деятельный, скульптор и живописец, всех принимающий, готовый всех научить своему искусству и твердо верящий, что каждый и может научиться <…> Это человек не Х</nowiki>IХ-го, а ХХ-го века, живущий в прошлом и постоянно работающий для будущего, — для него прошедшее имеет будущность» (III<nowiki>, 185). Описание несохранившегося дома С. приведено в предисловии Е.Л. Маркова к публикации «Автобиографии»: «<…> довольно хиленький деревянный домик, наполовину вросший своим кирпичным нижним этажом в глинистый косогор обрыва <…> садик, набитый в беспорядочной тесноте фруктовыми и тенистыми деревьями» (Новое дело. 1902. № 9. С. 7).</nowiki> | ||

| + | |||

| + | В середине ноября 1898 г. Ф. и ''Н.П. Петерсон'' через посредничество ''В.А. Кожевникова'' предприняли попытку напечатать автобиографию С., с которой их корреспондент был уже «несколько знаком», в «Русском архиве» (IV, 350). Ответ, судя по всему, был отрицательным, и 29 ноября 1898 они писали Кожевникову: «Предлагая автобиографию Соловьева редакции “Русского Архива”, мы хотели сделать ей услугу; теперь же мы решили поместить эту автобиографию в газете “Дон”, редактор которой очень просит ее и обещает сотню особых оттисков; а Марков хочет написать к ней предисловие» (IV, 355). Намерение это не было осуществлено (возможно, из-за неготовности предисловия), в «Дону» автобиография не появилась, она была опубликована через три года в петербургском журнале «Новое дело» (1902. № 9. С. 7–50). | ||

| + | |||

| + | Ф. горячо приветствовал работу С. над ''иконой-картиной «Первосвященническая молитва»'', посвященной евангельской молитве Христа за оставляемых учеников и за весь мир. Он увидел ее 24 июля 1898 г. во время повторного посещения дома С. Мыслитель посвятил ей особую статью «Новая картина: “Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне…” (Первосвященническая молитва как указание цели умиротворения)», которая вошла составной часть в анонимно изданную брошюру «К делу умиротворения, возбуждаемому нотою 12-го августа 1898 года» (III, 196–202). Он воспринимал икону-картину как часть ''наружной росписи храма'' и работа С. вполне соответствовала его замыслу. Это видно из размышлений о философской сути иконы-картины в указанной брошюре и в черновике письма Ф. к С., написанном между 24 июля и 12 августа 1898 г. (IV<nowiki>, 343). Посылая С. свою статью об иконе-картине в апреле 1899 г., Ф. просил художника «не оставлять дела, предпринятого Вами, — Иллюстрации внешней росписи храма, которой начало уже Вами положено. Икона-картина, которую Вы показывали на празднике Рожд<ества> Христова, даст всем видеть то, что мы лишь услышим на утрене приближающегося Великого Пятка. Вам выпал великий жребий показать всем Сына в Отце и Отца с нашими предками в душе Сына, которые своим единением в Боге призывают к миру нас, своих потомков» (</nowiki>IV, 383). Письмо сохранилось в коллекционном фонде С. в Воронежском областном художественном музее. В этом же письме Ф. упоминает о некоей размолвке С. с Петерсоном, суть которой остается неясной. С. обещал Ф. прислать фотографический снимок со своей иконы-картины (IV, 385), в брошюре он не был воспроизведен, но в архивном фонде Петерсона сохранились оригиналы двух эскизов иконы-картины «Первосвященническая молитва», один выполнен карандашом, другой — тушью, а также незаконченный эскиз фрески «Пятидесятницы» (ОР РГБ. Ф. 657. К. 8. Ед. хр. 90). По краям эскиза фрески Ф. сделал ряд поясняющих надписей: «Икона исполнения Первосвященнической молитвы о всеобщем соединении чрез просвещение апостолов Духом Св., духом единения, а чрез апостолов — всех племен и языков»; «Книга в лучезарном сиянии на троне есть апофеоза просвещения. Голубь с масличною ветвью указывает на примиряющее сословия и народы просвещение в противоположность нынешнему образованию, вносящему вражду. Едина книга вместо многих, составляющих библиотеку, указывает на единомыслие и вместе и единодушие» (III, 714). С. восторженно отнесся к опубликованной в «Новом времени» статье Ф. «Разоружение» (1998. 14 окт.), по словам Петерсона, он «ходил по нашим редакциям, прося перепечатать статью и сделать особые оттиски, обещая даже денежную за то плату» (IV, 612). | ||

| + | |||

| + | В день празднования 150-летнего юбилея семинарии (26 сентября 1899 г.) в домовом храме семинарии было выставлено «световое изображение» Иоанна Богослова работы Л.Г. Соловьева. | ||

| + | |||

| + | <center>'''Работы Л.Г. Соловьева'''</center> | ||

| + | |||

| + | <gallery class="center" mode="packed" heights="400px" clear:right" > | ||

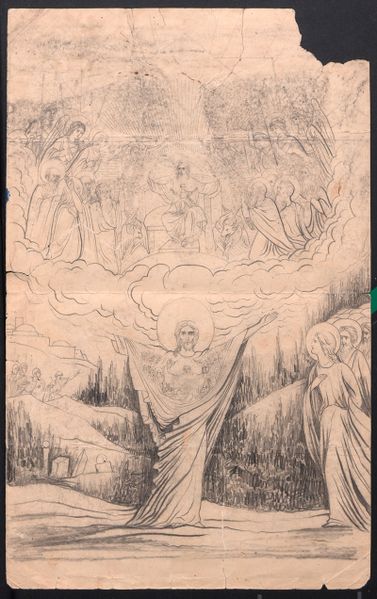

| + | Соловьев Л.Г. Эскиз Иконы-картины Первосвященническая молитва.jpg|<small>Эскиз иконы-картины Первосвященническая молитва</small> | ||

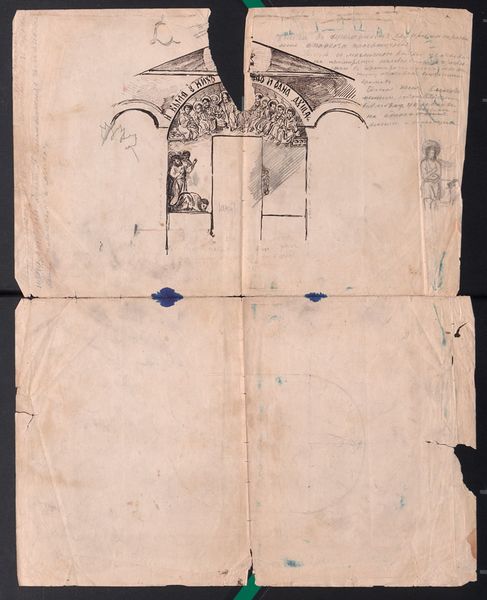

| + | Соловьев Л.Г. Эскиз фрески Пятидесятницы.jpg|<small>Эскиз фрески Пятидесятницы</small> | ||

| + | </gallery> | ||

| + | |||

| + | '''Соч'''.: Живопись и рисование в Воронеже // Дон. 1893. 19, 21, 24, 28 октября, 4, 11 ноября; Живопись и рисование в воронежском крае // Дон. 1898. 14, 31 мая, 2, 4, 11, 23, 28 июня, 5 июля; То же / предисл. и коммент. ''А.Н. Акиньшина'' // Воронеж в воспоминаниях и письмах современников. ХIХ — первая треть ХХ веков. Воронеж, 2015. C. 137–201); Крестьянин-художник (К биографии одного из сынов народа). С предисловием ''Е.Л. Маркова ''// Новое дело. 1902. № 9. С. 7–50. | ||

| + | |||

| + | '''Ист'''.: II, 484; III, 181–182, 184–186, 406, 588, 648–651, 654–655, 695, 713–714; IV, 343, 350, 355, 369, 383, 385, 612; Д, 37, 223, 229, 332, 348–349, 352–353, 489, 564. | ||

| + | |||

| + | '''Архивы''': ГАВО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 1798. Л. 45–47. | ||

| + | |||

| + | '''Лит'''''.:'' ''Поликарпов Н.И''. Стопятидесятилетие Воронежской духовной семинарии // Воронежские епархиальные ведомости 1899. № 19. Часть офиц. С. 786; ''Потапова Т''. Воронежский художник Л.Г. Соловьев // Известия Воронежского краеведческого общества. 1926. № 7–9. С. 15–16; ''Лунева М''. Художник-энтузиаст // Коммуна. 1970. 10 янв.; Федоров и его воронежское окружение; ''Акиньшин А.Н., Лунева М.И''<nowiki>. Соловьев Л.Г. // Воронежская историко-культурная энциклопедия. Изд. 2-е, доп. и испр. Воронеж, 2009. С. 507; [Репродукции картин С.] // Воронеж и воронежцы в произведениях живописи и графики из собрания Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского. Воронеж, 2011. С. 32–37; </nowiki>''Кривцова М.А''. Художественное образование в российской провинции. Воронежская бесплатная рисовальная школа. Воронеж, 2015. С. 42, 106, 110, 131, 132. | ||

| + | |||

| + | <div align="right">[[Акиньшин Александр Николаевич|''А.Н. Акиньшин'']]</div> | ||

Текущая версия на 23:43, 14 января 2021

СОЛОВЬEВ (псевд. –въ) Лев Григорьевич (ок. 1837, сл. Лушниковка Острогожского уезда Воронежской губернии, ныне в черте г. Острогожск — 1919, с. Усманские Выселки Воронежского уезда Воронежской губернии), живописец, иконописец, педагог, мемуарист.

Из крестьянской семьи. Занимался в классах Академии художеств как вольнослушатель (1872–1878). Участник выставок Общества поощрения художников в Санкт-Петербурге (1872–1878).С 1878 жил в Воронеже. Автор многих сюжетных картин и портретов. Основные произведения С.: «Транспарант в память 200-летия Петра I» (1872), «Альбом иллюстраций к произведениям Н.А. Некрасова» (СПб., 1881), «Кустарь-сапожник» (1875, хранится в Третьяковской галерее), «Воронежская Гретхен» (1875), «Открытое купание на реке Воронеж» (Сумской художественный музей), «Зимняя дорога», «Сцена у сенных барок», «Дровяные плоты на реке Воронеж», «Гибель Викулиной рощи» (Воронежский областной краеведческий музей). Работал по заказам епархии как иконописец, расписывал храмы. Большое собрание работ С. хранится в Воронежском областном художественном музее, в том числе портреты Г.М. Веселовского, Л.Б. Вейнберга, Н.В. Воскресенского, А.А. Бучкури и др. Заведующий и преподаватель Воронежской бесплатной рисовальной школы в 1893–1907 гг. Преподаватель рисования и иконописания в Воронежской духрвной семинарии с 1893 г. Член комитета Воронежского кружка любителей рисования. Публиковал свои стихи в газете «Дон» (с 1870) и принимал участие в работе редакции как корректор и художник. В восьми номерах той же газеты (1898, 14 мая — 5 июля) опубликовал воспоминания «Живопись и рисование в воронежском крае» (см. перепечатку с комментариями в кн.: Воронеж в воспоминаниях и письмах современников. ХIХ — первая треть ХХ веков. Воронеж, 2015. C. 137–201). Автобиография С. «Крестьянин-художник» (с предисловием Е.Л. Маркова) помещена в журнале «Новое дело» (1902. № 9). Коллекции документальных материалов С. хранятся в Третьяковской галерее, Воронежском областном краеведческом и Воронежском областном художественном музеях.

Из всех воронежских знакомых наиболее близким духовно Ф. был С. Их знакомство могло состояться в газете «Дон», где С. сотрудничал. Он поместил в этой газете три статьи (под псевдонимом «–въ») о выставках губернского музея (о Митрофановской — 1897. 14 дек.; к 100-летию печатного дела — 1898. 21 июня; о Рождественской — 1899. 5 янв.), где высказывал мысли, близкие философским идеям Ф. В газетных стьях С. формулировал и излагал свои взгляды на задачи живописи и методику ее преподавания, придавая большое значение самообразованию (Соловьев Л. Рисование и живопись в Воронеже // Дон. 1893. 19, 21, 24, 28 октября, 4, 11 ноября). А.Г. Гачева отмечала, что к творчеству С. относился «как к Божьему дару, человек призван развивать его в себе и передавать» другим (III, 648). Уроки живописи он давал бесплатно, считая, что «грешно человеку торговать своим талантом и знанием» (Соловьев Л.Г. Крестьянин-художник // Новое дело. 1902. № 9. С. 11). Художество С. считал «всемирной грамотой человечества, научающей людей читать и понимать нерукотворную живую кригу вселенной, раскрытую ее творцом перед очами разума»; в духе Ф. утверждал, что «школа рисования и живописи» должна стать для учеников также «школою образовательно-просветительной», «школою разумной жизни человека, школою трезвости и трудолюбия, школою нравственного братского сотрудничества людей, связанных между собою не кровавою нуждою и физическим насилием <…> а священною любоью и искренним уважением друг друга», стать «братской ассоциацией» в христианском смысле слова (Соловьев Л.Г. Живопись и рисование в Воронежском крае // Дон. 1898. 14 мая, 23 июня).

Наиболее тесное общение Ф. и С. относится к 1898. В статье «Воронежский музей в 1998 году» Ф. очень благожелательно высказался о С.: «В высшей степени замечательно доставшееся музею от Л.Г. Соловьева собрание образцов иконописных и живописных особенно известных воронежских мастеров, историком которых он и был. Л.Г. Соловьев был известен Воронежу не только как художник, но и как искусный педагог, человек редкого бескорыстия, обративший праздники из дней отдыха и покоя в дни бесплатного труда, посвящая их на службу существовавшей в Воронеже рисовальной школе» (III, 182). Месяц спустя, побывав в гостях у художника и педагога, Ф. опубликовал в газете «Дон» статью «Музей Л.Г. Соловьева в Воронеже» (III, 184–186). Ф. поставил дом С. в один ряд с губернским музеем. «Это музей <…> есть вместе и школа живописи, школа бесплатная, открытая для всех желающих научиться любимому созидателем музея искусству; и при том это школа живописи исключительно с натуры, и все в ней к этому приспособлено <…> Живет в этом домике-музее человек бодрый, деятельный, скульптор и живописец, всех принимающий, готовый всех научить своему искусству и твердо верящий, что каждый и может научиться <…> Это человек не ХIХ-го, а ХХ-го века, живущий в прошлом и постоянно работающий для будущего, — для него прошедшее имеет будущность» (III, 185). Описание несохранившегося дома С. приведено в предисловии Е.Л. Маркова к публикации «Автобиографии»: «<…> довольно хиленький деревянный домик, наполовину вросший своим кирпичным нижним этажом в глинистый косогор обрыва <…> садик, набитый в беспорядочной тесноте фруктовыми и тенистыми деревьями» (Новое дело. 1902. № 9. С. 7).

В середине ноября 1898 г. Ф. и Н.П. Петерсон через посредничество В.А. Кожевникова предприняли попытку напечатать автобиографию С., с которой их корреспондент был уже «несколько знаком», в «Русском архиве» (IV, 350). Ответ, судя по всему, был отрицательным, и 29 ноября 1898 они писали Кожевникову: «Предлагая автобиографию Соловьева редакции “Русского Архива”, мы хотели сделать ей услугу; теперь же мы решили поместить эту автобиографию в газете “Дон”, редактор которой очень просит ее и обещает сотню особых оттисков; а Марков хочет написать к ней предисловие» (IV, 355). Намерение это не было осуществлено (возможно, из-за неготовности предисловия), в «Дону» автобиография не появилась, она была опубликована через три года в петербургском журнале «Новое дело» (1902. № 9. С. 7–50).

Ф. горячо приветствовал работу С. над иконой-картиной «Первосвященническая молитва», посвященной евангельской молитве Христа за оставляемых учеников и за весь мир. Он увидел ее 24 июля 1898 г. во время повторного посещения дома С. Мыслитель посвятил ей особую статью «Новая картина: “Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне…” (Первосвященническая молитва как указание цели умиротворения)», которая вошла составной часть в анонимно изданную брошюру «К делу умиротворения, возбуждаемому нотою 12-го августа 1898 года» (III, 196–202). Он воспринимал икону-картину как часть наружной росписи храма и работа С. вполне соответствовала его замыслу. Это видно из размышлений о философской сути иконы-картины в указанной брошюре и в черновике письма Ф. к С., написанном между 24 июля и 12 августа 1898 г. (IV, 343). Посылая С. свою статью об иконе-картине в апреле 1899 г., Ф. просил художника «не оставлять дела, предпринятого Вами, — Иллюстрации внешней росписи храма, которой начало уже Вами положено. Икона-картина, которую Вы показывали на празднике Рожд<ества> Христова, даст всем видеть то, что мы лишь услышим на утрене приближающегося Великого Пятка. Вам выпал великий жребий показать всем Сына в Отце и Отца с нашими предками в душе Сына, которые своим единением в Боге призывают к миру нас, своих потомков» (IV, 383). Письмо сохранилось в коллекционном фонде С. в Воронежском областном художественном музее. В этом же письме Ф. упоминает о некоей размолвке С. с Петерсоном, суть которой остается неясной. С. обещал Ф. прислать фотографический снимок со своей иконы-картины (IV, 385), в брошюре он не был воспроизведен, но в архивном фонде Петерсона сохранились оригиналы двух эскизов иконы-картины «Первосвященническая молитва», один выполнен карандашом, другой — тушью, а также незаконченный эскиз фрески «Пятидесятницы» (ОР РГБ. Ф. 657. К. 8. Ед. хр. 90). По краям эскиза фрески Ф. сделал ряд поясняющих надписей: «Икона исполнения Первосвященнической молитвы о всеобщем соединении чрез просвещение апостолов Духом Св., духом единения, а чрез апостолов — всех племен и языков»; «Книга в лучезарном сиянии на троне есть апофеоза просвещения. Голубь с масличною ветвью указывает на примиряющее сословия и народы просвещение в противоположность нынешнему образованию, вносящему вражду. Едина книга вместо многих, составляющих библиотеку, указывает на единомыслие и вместе и единодушие» (III, 714). С. восторженно отнесся к опубликованной в «Новом времени» статье Ф. «Разоружение» (1998. 14 окт.), по словам Петерсона, он «ходил по нашим редакциям, прося перепечатать статью и сделать особые оттиски, обещая даже денежную за то плату» (IV, 612).

В день празднования 150-летнего юбилея семинарии (26 сентября 1899 г.) в домовом храме семинарии было выставлено «световое изображение» Иоанна Богослова работы Л.Г. Соловьева.

Соч.: Живопись и рисование в Воронеже // Дон. 1893. 19, 21, 24, 28 октября, 4, 11 ноября; Живопись и рисование в воронежском крае // Дон. 1898. 14, 31 мая, 2, 4, 11, 23, 28 июня, 5 июля; То же / предисл. и коммент. А.Н. Акиньшина // Воронеж в воспоминаниях и письмах современников. ХIХ — первая треть ХХ веков. Воронеж, 2015. C. 137–201); Крестьянин-художник (К биографии одного из сынов народа). С предисловием Е.Л. Маркова // Новое дело. 1902. № 9. С. 7–50.

Ист.: II, 484; III, 181–182, 184–186, 406, 588, 648–651, 654–655, 695, 713–714; IV, 343, 350, 355, 369, 383, 385, 612; Д, 37, 223, 229, 332, 348–349, 352–353, 489, 564.

Архивы: ГАВО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 1798. Л. 45–47.

Лит.: Поликарпов Н.И. Стопятидесятилетие Воронежской духовной семинарии // Воронежские епархиальные ведомости 1899. № 19. Часть офиц. С. 786; Потапова Т. Воронежский художник Л.Г. Соловьев // Известия Воронежского краеведческого общества. 1926. № 7–9. С. 15–16; Лунева М. Художник-энтузиаст // Коммуна. 1970. 10 янв.; Федоров и его воронежское окружение; Акиньшин А.Н., Лунева М.И. Соловьев Л.Г. // Воронежская историко-культурная энциклопедия. Изд. 2-е, доп. и испр. Воронеж, 2009. С. 507; [Репродукции картин С.] // Воронеж и воронежцы в произведениях живописи и графики из собрания Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского. Воронеж, 2011. С. 32–37; Кривцова М.А. Художественное образование в российской провинции. Воронежская бесплатная рисовальная школа. Воронеж, 2015. С. 42, 106, 110, 131, 132.