Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф: различия между версиями

Petrov (обсуждение | вклад) м (Petrov переименовал страницу Шеллинг в Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф) |

Petrov (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

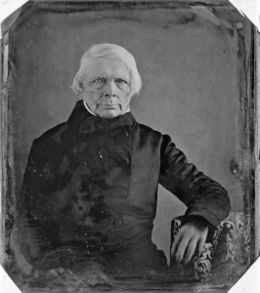

| + | [[Файл:Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, 1848.jpg|right|260px|мини|Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг. Дагерротип, 1848.]]'''ШЕЛЛИНГ ''' Фридрих Вильгельм Йозеф (27 января 1775, Леонберг — 20 августа 1854, Рагац) — немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма. | ||

| + | Философия Ш. оказала большое влияние на европейскую и особенно на русскую мысль, став одним из источников формирования самобытной русской философии (московский кружок «любомудров», славянофилы, ''В.С. Соловьев''). Несмотря на это, Ф. практически игнорирует Ш. и не вдается в подробный анализ (как, например, в случае с ''Кантом ''и ''Ницше'') философии Ш. Можно сказать, что это недооценка Ш., особенно в свете его дальнейшего влияния на философию жизни и даже экзистенциализм, но с другой стороны, это закономерно для логики «философии общего дела», претендующей на абсолют и поэтому отвергающей любые авторитеты. Чисто-метафизическая система Ш. вместе с ''Гегелем ''и ''Шопенгауэром'' вышла, согласно Ф., из кантовых «Критик», имевших целью положить конец метафизике (II, 117). При этом именно Шопенгауэр является подлинным приемником Канта, в то время как Ш. вместе с Фихте для Ф., как подчеркивает ''В.А. Кожевников'', всего лишь «несовершенные Гегели». Чем и объясняется, что «в подробное обсуждение философии Фихте, так и Шеллинговой, Николай Федорович не входит» (''Кожевников ''2004, 136). Более точно: по Ф. от теоретического разума Канта берет начало Ш., а от практического — Шопенгауэр. В заметке о Гегеле «Последний философ-«мыслитель»» недвусмысленно выражено восприятие Ш. как «несовершенного Гегеля»: «Всемирный Дух, воплотившийся в немецком профессоре Шеллинге в не свойственной этому духу форме созерцания, недостаточно отвлеченного, но за то очень произвольного, достиг, наконец, в Гегеле неотъемлемо философии принадлежащей формы ''отвлеченнейшей пустоты'', диалектического исцеления» (II, 110). <nowiki>Вот как Ф. трактует место Ш. в философии религии: «Шеллинг в таком же отношении стоит (в своих религиозных воззрениях, во втором периоде) к Гегелю, в каком Шлейермахер к Канту. В Шеллинге религия силится перейти от Шлейермахерова субъективизма к гегелианскому объективизму. Христос, по Шеллингу, предшествует миру: Христос — духовно-космическая сила, то есть натуральная сила. Он открывается в природе, в мифологии, то есть в язычестве. Воссоздавая, воссоединяя мир, <философ> не выходит <однако> из пределов рождаемости, <не подъемлется> к воскрешению» (</nowiki>III, 413). | ||

| + | |||

| + | В целом философия Ш. оценивается Ф. в традиционной для него манере как «философия блудных сынов: «Суждения и Шеллинга, и его противника Якоби суть суждения блудных сынов, отделившихся от отцов; они не знают разницы между “другими”, “родными Я” и чужими “He-Я”, воплощениями слепой, смертоносной силы, потому что для них вне себя все есть “He-Я”, то есть все стало чужим и нет уже ничего родного. Это – философия не сынов, а граждан, стоящих на страже друг против друга, на военном, а не на братском положении находящихся» (II, 117). | ||

| + | |||

| + | |||

| + | '''Соч'''.: ''Шеллинг Φ.В.Й.'' Сочинения: В 2 т. М., 1987. | ||

| + | |||

| + | '''Лит'''.: ''Кожевников ''2004; ''Семенова'' 2004 | ||

| + | |||

| + | <div align="right">[[Варава Владимир Владимирович|''В.В. Варава'']]</div> | ||

Текущая версия на 08:25, 16 января 2021

ШЕЛЛИНГ Фридрих Вильгельм Йозеф (27 января 1775, Леонберг — 20 августа 1854, Рагац) — немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма.

Философия Ш. оказала большое влияние на европейскую и особенно на русскую мысль, став одним из источников формирования самобытной русской философии (московский кружок «любомудров», славянофилы, В.С. Соловьев). Несмотря на это, Ф. практически игнорирует Ш. и не вдается в подробный анализ (как, например, в случае с Кантом и Ницше) философии Ш. Можно сказать, что это недооценка Ш., особенно в свете его дальнейшего влияния на философию жизни и даже экзистенциализм, но с другой стороны, это закономерно для логики «философии общего дела», претендующей на абсолют и поэтому отвергающей любые авторитеты. Чисто-метафизическая система Ш. вместе с Гегелем и Шопенгауэром вышла, согласно Ф., из кантовых «Критик», имевших целью положить конец метафизике (II, 117). При этом именно Шопенгауэр является подлинным приемником Канта, в то время как Ш. вместе с Фихте для Ф., как подчеркивает В.А. Кожевников, всего лишь «несовершенные Гегели». Чем и объясняется, что «в подробное обсуждение философии Фихте, так и Шеллинговой, Николай Федорович не входит» (Кожевников 2004, 136). Более точно: по Ф. от теоретического разума Канта берет начало Ш., а от практического — Шопенгауэр. В заметке о Гегеле «Последний философ-«мыслитель»» недвусмысленно выражено восприятие Ш. как «несовершенного Гегеля»: «Всемирный Дух, воплотившийся в немецком профессоре Шеллинге в не свойственной этому духу форме созерцания, недостаточно отвлеченного, но за то очень произвольного, достиг, наконец, в Гегеле неотъемлемо философии принадлежащей формы отвлеченнейшей пустоты, диалектического исцеления» (II, 110). Вот как Ф. трактует место Ш. в философии религии: «Шеллинг в таком же отношении стоит (в своих религиозных воззрениях, во втором периоде) к Гегелю, в каком Шлейермахер к Канту. В Шеллинге религия силится перейти от Шлейермахерова субъективизма к гегелианскому объективизму. Христос, по Шеллингу, предшествует миру: Христос — духовно-космическая сила, то есть натуральная сила. Он открывается в природе, в мифологии, то есть в язычестве. Воссоздавая, воссоединяя мир, <философ> не выходит <однако> из пределов рождаемости, <не подъемлется> к воскрешению» (III, 413).

В целом философия Ш. оценивается Ф. в традиционной для него манере как «философия блудных сынов: «Суждения и Шеллинга, и его противника Якоби суть суждения блудных сынов, отделившихся от отцов; они не знают разницы между “другими”, “родными Я” и чужими “He-Я”, воплощениями слепой, смертоносной силы, потому что для них вне себя все есть “He-Я”, то есть все стало чужим и нет уже ничего родного. Это – философия не сынов, а граждан, стоящих на страже друг против друга, на военном, а не на братском положении находящихся» (II, 117).

Соч.: Шеллинг Φ.В.Й. Сочинения: В 2 т. М., 1987.

Лит.: Кожевников 2004; Семенова 2004