Спиноза Бенедикт: различия между версиями

Petrov (обсуждение | вклад) |

Petrov (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 5: | Строка 5: | ||

Наиболее полно мировоззрение С. как пантеиста и рационалиста изложено в его главном труде «Этика», в к-ром сформулированы принципы, сущностно противоречащие духу философии Ф. Несмотря на то, что именно о них Ф. нигде прямо не говорит, этими принципами пронизана вся философия С., они составляют сущность «спинозизма». Главный тезис касается отношения С. к смерти: «Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни» (Этика, Теорема 67). Для европейского рационализма смерть — предмет «объективный»; она рассматривается «объективно» и беспристрастно просто как нормальный ''факт бытия'' («вещь среди других вещей») вне постановки этого факта в систему отрицательных этических категорий. В конечном счете, смерть — это закон природы, к-рый предписано человеку понимать, а не возмущаться, сопротивляться и негодовать. Здесь наиболее сильное расхождение между неприятием и преодолением смерти у Ф. и философским стоицизмом С. | Наиболее полно мировоззрение С. как пантеиста и рационалиста изложено в его главном труде «Этика», в к-ром сформулированы принципы, сущностно противоречащие духу философии Ф. Несмотря на то, что именно о них Ф. нигде прямо не говорит, этими принципами пронизана вся философия С., они составляют сущность «спинозизма». Главный тезис касается отношения С. к смерти: «Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни» (Этика, Теорема 67). Для европейского рационализма смерть — предмет «объективный»; она рассматривается «объективно» и беспристрастно просто как нормальный ''факт бытия'' («вещь среди других вещей») вне постановки этого факта в систему отрицательных этических категорий. В конечном счете, смерть — это закон природы, к-рый предписано человеку понимать, а не возмущаться, сопротивляться и негодовать. Здесь наиболее сильное расхождение между неприятием и преодолением смерти у Ф. и философским стоицизмом С. | ||

| − | Ф. полагает С. непосредственным последователем философии Декарта, из к-рой вытекает его «всепоглощающее единство» (III, 257). Этот тип философии он называет «философией блудных сынов», к которой относит также построения Лейбница, Бэкона и Локка. В заметке, которая так и называется «Философия блудных сынов, чужаков», Ф. пишет про С. следующее: «Любовь к Богу до забвения самих себя и друг друга, т. е. всех, — это град Божий Спинозы, но град Бога иудейского» (III, 257). Особое развитие эта идея Ф. получает в контексте его анализа творчества Гёте, который был, по слову Ф. «поклонником Спинозы» (III, 493) и находился под сильным влиянием его философии природы. В «Заметках о Гёте», Ф. упрекает немецкого писателя в том, что все его построения проникнуты отчуждением, отрешенностью от всякого сострадания. В этом, по Ф., проявляется непосредственное влияние С. «Это отчуждение — не естественный только эгоизм, а искусственный, даже вычитанный У Спинозы эта мысль была естественная, врожденная, наследственная, ибо у евреев любовь к Богу давала право ненавидеть людей. У Спинозы и у его последователя Гёте любовь к природе давала такое же право относительно себе подобных, хотя последний и не признавал этого подобия, или же очень ограничивал его» (III, 510). Это «Amor Dei intellectualis» (интеллектуальная любовь к Богу вместо любви живого Бога в христианской традиции. Такой Бог, согласно Ф. «внушает людям через своих пророков, подобных Спинозе, что они, люди, должны забыть себе подобных и отдаться ему, признать величие в этом ненасытном пожирании» (III, 510). Такого Бога Ф. называет «мишурным Хроносом», цель которого в том, чтобы разделять людей. В заметке «О двух разумах» Ф. пишет, что этот «Бог-Субстанция Спинозы» подобен античному Кроносу и является бесчеловечным Богом» (II, 94). | + | Ф. полагает С. непосредственным последователем философии ''Декарта'', из к-рой вытекает его «всепоглощающее единство» (III, 257). Этот тип философии он называет «философией блудных сынов», к которой относит также построения Лейбница, Бэкона и Локка. В заметке, которая так и называется «Философия блудных сынов, чужаков», Ф. пишет про С. следующее: «Любовь к Богу до забвения самих себя и друг друга, т. е. всех, — это град Божий Спинозы, но град Бога иудейского» (III, 257). Особое развитие эта идея Ф. получает в контексте его анализа творчества Гёте, который был, по слову Ф. «поклонником Спинозы» (III, 493) и находился под сильным влиянием его философии природы. В «Заметках о Гёте», Ф. упрекает немецкого писателя в том, что все его построения проникнуты отчуждением, отрешенностью от всякого сострадания. В этом, по Ф., проявляется непосредственное влияние С. «Это отчуждение — не естественный только эгоизм, а искусственный, даже вычитанный У Спинозы эта мысль была естественная, врожденная, наследственная, ибо у евреев любовь к Богу давала право ненавидеть людей. У Спинозы и у его последователя Гёте любовь к природе давала такое же право относительно себе подобных, хотя последний и не признавал этого подобия, или же очень ограничивал его» (III, 510). Это «Amor Dei intellectualis» (интеллектуальная любовь к Богу вместо любви живого Бога в христианской традиции. Такой Бог, согласно Ф. «внушает людям через своих пророков, подобных Спинозе, что они, люди, должны забыть себе подобных и отдаться ему, признать величие в этом ненасытном пожирании» (III, 510). Такого Бога Ф. называет «мишурным Хроносом», цель которого в том, чтобы разделять людей. В заметке «О двух разумах» Ф. пишет, что этот «Бог-Субстанция Спинозы» подобен античному Кроносу и является бесчеловечным Богом» (II, 94). |

В добавлении к статье «В защиту дела и знания», раскрывая драму истории как противодействие отцов и сынов (отцы, угнетающие сынов и сыны, восстающие на отцов), Ф. указывает на главных представителей подобной «диалектики», среди которых и С.: «может быть, <наше время> и не замечает этого и во всяком случае не признает ''раздвоение злом, ''которое тотчас начинается, как только сыны отделяются от отцов, становятся “блудными”, а вернее сказать, признает такое <раздвоенное> под видом ''''прогресса благом. ''Это антитезис Гегеля, борьба Дарвина. По Фейербаху — последующее поглощает предыдущее, а по Спинозе — предыдущее поглощает последующее» (IV, 24). | В добавлении к статье «В защиту дела и знания», раскрывая драму истории как противодействие отцов и сынов (отцы, угнетающие сынов и сыны, восстающие на отцов), Ф. указывает на главных представителей подобной «диалектики», среди которых и С.: «может быть, <наше время> и не замечает этого и во всяком случае не признает ''раздвоение злом, ''которое тотчас начинается, как только сыны отделяются от отцов, становятся “блудными”, а вернее сказать, признает такое <раздвоенное> под видом ''''прогресса благом. ''Это антитезис Гегеля, борьба Дарвина. По Фейербаху — последующее поглощает предыдущее, а по Спинозе — предыдущее поглощает последующее» (IV, 24). | ||

Версия 13:25, 13 января 2019

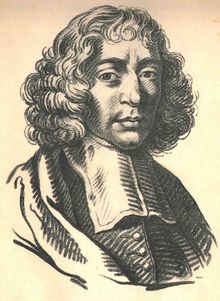

СПИНОЗА Бенедикт (Барух) (24 нояб. 1632, Амстердам — 21 февр. 1677, Гаага) — виднейший представитель философского рационализма Нового времени, во многом заложивший основы современного способа философского мышления.

С. является основателем критики Библии, значительно переосмыслившим существовавшую до него теологическую метафизику. «Бог Спинозы, — по словам Р. Дж. Коллингвуда, — бог средневековой теологии, переосмысленной в свете науки семнадцатого века» (Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. М., 1980. С. 10). В.А. Кожевников, стремившийся передать «букву и дух» учения Ф., дает такую характеристику философии С.: «непоколебимый догматик, бесстрастный в своем угрюмом одиночестве, цельный как монолит Спиноза, законченное воплощение окаменевшей мысли, порвавшей принципиальную связь науки с жизнью» (Кожевников 2004, 116).

Наиболее полно мировоззрение С. как пантеиста и рационалиста изложено в его главном труде «Этика», в к-ром сформулированы принципы, сущностно противоречащие духу философии Ф. Несмотря на то, что именно о них Ф. нигде прямо не говорит, этими принципами пронизана вся философия С., они составляют сущность «спинозизма». Главный тезис касается отношения С. к смерти: «Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни» (Этика, Теорема 67). Для европейского рационализма смерть — предмет «объективный»; она рассматривается «объективно» и беспристрастно просто как нормальный факт бытия («вещь среди других вещей») вне постановки этого факта в систему отрицательных этических категорий. В конечном счете, смерть — это закон природы, к-рый предписано человеку понимать, а не возмущаться, сопротивляться и негодовать. Здесь наиболее сильное расхождение между неприятием и преодолением смерти у Ф. и философским стоицизмом С.

Ф. полагает С. непосредственным последователем философии Декарта, из к-рой вытекает его «всепоглощающее единство» (III, 257). Этот тип философии он называет «философией блудных сынов», к которой относит также построения Лейбница, Бэкона и Локка. В заметке, которая так и называется «Философия блудных сынов, чужаков», Ф. пишет про С. следующее: «Любовь к Богу до забвения самих себя и друг друга, т. е. всех, — это град Божий Спинозы, но град Бога иудейского» (III, 257). Особое развитие эта идея Ф. получает в контексте его анализа творчества Гёте, который был, по слову Ф. «поклонником Спинозы» (III, 493) и находился под сильным влиянием его философии природы. В «Заметках о Гёте», Ф. упрекает немецкого писателя в том, что все его построения проникнуты отчуждением, отрешенностью от всякого сострадания. В этом, по Ф., проявляется непосредственное влияние С. «Это отчуждение — не естественный только эгоизм, а искусственный, даже вычитанный У Спинозы эта мысль была естественная, врожденная, наследственная, ибо у евреев любовь к Богу давала право ненавидеть людей. У Спинозы и у его последователя Гёте любовь к природе давала такое же право относительно себе подобных, хотя последний и не признавал этого подобия, или же очень ограничивал его» (III, 510). Это «Amor Dei intellectualis» (интеллектуальная любовь к Богу вместо любви живого Бога в христианской традиции. Такой Бог, согласно Ф. «внушает людям через своих пророков, подобных Спинозе, что они, люди, должны забыть себе подобных и отдаться ему, признать величие в этом ненасытном пожирании» (III, 510). Такого Бога Ф. называет «мишурным Хроносом», цель которого в том, чтобы разделять людей. В заметке «О двух разумах» Ф. пишет, что этот «Бог-Субстанция Спинозы» подобен античному Кроносу и является бесчеловечным Богом» (II, 94).

В добавлении к статье «В защиту дела и знания», раскрывая драму истории как противодействие отцов и сынов (отцы, угнетающие сынов и сыны, восстающие на отцов), Ф. указывает на главных представителей подобной «диалектики», среди которых и С.: «может быть, <наше время> и не замечает этого и во всяком случае не признает раздвоение злом, которое тотчас начинается, как только сыны отделяются от отцов, становятся “блудными”, а вернее сказать, признает такое <раздвоенное> под видом ''прогресса благом. Это антитезис Гегеля, борьба Дарвина. По Фейербаху — последующее поглощает предыдущее, а по Спинозе — предыдущее поглощает последующее» (IV, 24).

Несмотря на такое в целом негативное отношение к философии С. со стороны Ф., он был предан служению истине и, как подлинный ревнитель своей профессии библиотекаря, стремился максимально пополнять библиотечные и музейные фонды даже текстами своих идейных противников. Следующие слова Е.С. Некрасовой из некролога Ф. подтверждают это: «Я прекрасно помню, как он купил на свои деньги философию Спинозы на французском языке, которой не хватало в музее» (Д., 507). Это характеризует Ф. как честного ученого и деятеля, который ставил «общее дело» выше своих частных интересов.

Соч.: Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 т. М., 1957.

Лит.: Кауфман И.С. Философия Спинозы в России. Первая часть. 1774–1884 // Историко-философский ежегодник 2004. М., 2005. С. 312–344.