Иванов Вячеслав Иванович: различия между версиями

Petrov (обсуждение | вклад) |

Petrov (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

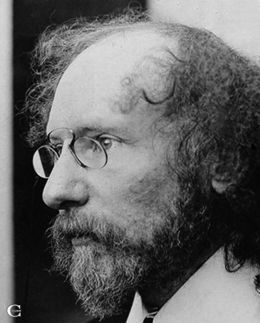

| − | '''ИВАНОВ '''Вячеслав Иванович (6 (28) февраля 1866, Москва — 16 июля 1949, Рим), русский поэт, писатель-мыслитель, теоретик символизма, филолог-эллинист, переводчик. | + | [[Файл:Ivanov.jpg|right|260px|мини|Вячеслав Иванович Иванов]]'''ИВАНОВ '''Вячеслав Иванович (6 (28) февраля 1866, Москва — 16 июля 1949, Рим), русский поэт, писатель-мыслитель, теоретик символизма, филолог-эллинист, переводчик. |

Поэтические сборники «Кормчие звезды» (1903), «Прозрачность» (1904), «Cor Ardens» (1911 –1912), «Нежная тайна» (1913), поэма «Человек» (1915–1919), книги литературно-философских статей «По звездам» (1909), «Борозды и межи» (1916), «Родное и вселенское» (1917), а также «Переписка из двух углов» (1921), созданная совместно с ''М.О. Гершензоном'', трагедия «Прометей» (1916) и др. соч. сделали его имя широко известным в России. Окончив 2 курса ист.-фил. ф-та Московского ун-та в 1886 г., И. уезжает в Берлинский ун-т для продолжения обучения, живет во Франции, Англии, Италии, Греции, занимаясь древней историей и изучением религии Диониса. Весной 1905 г. возвращается в Россию, сближаясь с представителями русской религиозно-философской мысли: ''Д.С. Мережковским'', ''Н.А. Бердяевым'', ''П.А. Флоренским'', ''В.Ф. Эрном'' и др. В ряде статей 1900-х гг. определяет кризис европейской культуры как «кризис индивидуализма», которому нужно противопоставить религиозную культуру будущего. Функцию религиозного обновления человечества, как он считал, берет на себя христианство. И. принимает активное участие в работе Санкт-Петербургского религиозно-философского общества, сотрудничает в ж. «Весы», «Золотое руно», «Труды и дни», «Русская мысль» и др. Творческие интересы И. были связаны с религиозно-философской и эстетической проблематикой, идеями развития мировой истории и культуры. В 1924 г. уезжает в Италию, где 17 марта 1926 г. становится католиком православного обряда. С 1936 по 1949 гг. живет в Италии, занимаясь преподавательской работой в Колледжио Борромео, в Папском восточном университете. Свою эпоху И. характеризовал как время кризиса культуры, ее упадка под натиском критического начала, порождающего романтическо-индивидуалистическое мировоззрение. Видел задачу искусства в преодолении отпадения культуры от религии, в жизнетворчестве, понимаемом как реинтеграция культуры. Энциклопедическая образованность и глубокая интуиция позволяли И. находить причастников в поисках истины среди мыслителей прошлого и современности, в числе которых был ''Н.Ф. Федоров''. Очевидна близость И. и Ф. в осознании глубины духовного кризиса современной им эпохи, в стремлении отыскать пути спасения от надвигающегося хаоса, рождаемого секуляризованным мировидением, в котором вновь просыпается «древний ужас» — безнадежность и безысходность перед неумолимой властью судьбы, отчаяние и страх неизбежности смерти. Круг религиозных идей И. формировался в процессе осмысления им духовного наследия мировой и русской культуры. Философия Ф. могла быть для него одним из важнейших источников. Творчество как воссоздание преображенным человечеством мира в его совершенном состоянии, воплощающим Царство Божие на земле, — конечный идеал федоровского учения, основывающийся на вере в преодоление смерти и воскрешение всех когда-либо живших. В этом — центральный нерв проекта эстетического супраморализма. Определяя национальную идею в ее религиозном выражении, И. обращается к учению Ф. как примеру «сконцентрированности русской душевной жизни на идее Воскресения» (''Иванов Вяч.'' Русская идея // Символ. Журнал христианской культуры. Париж; М., 2008. № 53–54. С. 123). | Поэтические сборники «Кормчие звезды» (1903), «Прозрачность» (1904), «Cor Ardens» (1911 –1912), «Нежная тайна» (1913), поэма «Человек» (1915–1919), книги литературно-философских статей «По звездам» (1909), «Борозды и межи» (1916), «Родное и вселенское» (1917), а также «Переписка из двух углов» (1921), созданная совместно с ''М.О. Гершензоном'', трагедия «Прометей» (1916) и др. соч. сделали его имя широко известным в России. Окончив 2 курса ист.-фил. ф-та Московского ун-та в 1886 г., И. уезжает в Берлинский ун-т для продолжения обучения, живет во Франции, Англии, Италии, Греции, занимаясь древней историей и изучением религии Диониса. Весной 1905 г. возвращается в Россию, сближаясь с представителями русской религиозно-философской мысли: ''Д.С. Мережковским'', ''Н.А. Бердяевым'', ''П.А. Флоренским'', ''В.Ф. Эрном'' и др. В ряде статей 1900-х гг. определяет кризис европейской культуры как «кризис индивидуализма», которому нужно противопоставить религиозную культуру будущего. Функцию религиозного обновления человечества, как он считал, берет на себя христианство. И. принимает активное участие в работе Санкт-Петербургского религиозно-философского общества, сотрудничает в ж. «Весы», «Золотое руно», «Труды и дни», «Русская мысль» и др. Творческие интересы И. были связаны с религиозно-философской и эстетической проблематикой, идеями развития мировой истории и культуры. В 1924 г. уезжает в Италию, где 17 марта 1926 г. становится католиком православного обряда. С 1936 по 1949 гг. живет в Италии, занимаясь преподавательской работой в Колледжио Борромео, в Папском восточном университете. Свою эпоху И. характеризовал как время кризиса культуры, ее упадка под натиском критического начала, порождающего романтическо-индивидуалистическое мировоззрение. Видел задачу искусства в преодолении отпадения культуры от религии, в жизнетворчестве, понимаемом как реинтеграция культуры. Энциклопедическая образованность и глубокая интуиция позволяли И. находить причастников в поисках истины среди мыслителей прошлого и современности, в числе которых был ''Н.Ф. Федоров''. Очевидна близость И. и Ф. в осознании глубины духовного кризиса современной им эпохи, в стремлении отыскать пути спасения от надвигающегося хаоса, рождаемого секуляризованным мировидением, в котором вновь просыпается «древний ужас» — безнадежность и безысходность перед неумолимой властью судьбы, отчаяние и страх неизбежности смерти. Круг религиозных идей И. формировался в процессе осмысления им духовного наследия мировой и русской культуры. Философия Ф. могла быть для него одним из важнейших источников. Творчество как воссоздание преображенным человечеством мира в его совершенном состоянии, воплощающим Царство Божие на земле, — конечный идеал федоровского учения, основывающийся на вере в преодоление смерти и воскрешение всех когда-либо живших. В этом — центральный нерв проекта эстетического супраморализма. Определяя национальную идею в ее религиозном выражении, И. обращается к учению Ф. как примеру «сконцентрированности русской душевной жизни на идее Воскресения» (''Иванов Вяч.'' Русская идея // Символ. Журнал христианской культуры. Париж; М., 2008. № 53–54. С. 123). | ||

Текущая версия на 23:57, 20 января 2020

ИВАНОВ Вячеслав Иванович (6 (28) февраля 1866, Москва — 16 июля 1949, Рим), русский поэт, писатель-мыслитель, теоретик символизма, филолог-эллинист, переводчик.

Поэтические сборники «Кормчие звезды» (1903), «Прозрачность» (1904), «Cor Ardens» (1911 –1912), «Нежная тайна» (1913), поэма «Человек» (1915–1919), книги литературно-философских статей «По звездам» (1909), «Борозды и межи» (1916), «Родное и вселенское» (1917), а также «Переписка из двух углов» (1921), созданная совместно с М.О. Гершензоном, трагедия «Прометей» (1916) и др. соч. сделали его имя широко известным в России. Окончив 2 курса ист.-фил. ф-та Московского ун-та в 1886 г., И. уезжает в Берлинский ун-т для продолжения обучения, живет во Франции, Англии, Италии, Греции, занимаясь древней историей и изучением религии Диониса. Весной 1905 г. возвращается в Россию, сближаясь с представителями русской религиозно-философской мысли: Д.С. Мережковским, Н.А. Бердяевым, П.А. Флоренским, В.Ф. Эрном и др. В ряде статей 1900-х гг. определяет кризис европейской культуры как «кризис индивидуализма», которому нужно противопоставить религиозную культуру будущего. Функцию религиозного обновления человечества, как он считал, берет на себя христианство. И. принимает активное участие в работе Санкт-Петербургского религиозно-философского общества, сотрудничает в ж. «Весы», «Золотое руно», «Труды и дни», «Русская мысль» и др. Творческие интересы И. были связаны с религиозно-философской и эстетической проблематикой, идеями развития мировой истории и культуры. В 1924 г. уезжает в Италию, где 17 марта 1926 г. становится католиком православного обряда. С 1936 по 1949 гг. живет в Италии, занимаясь преподавательской работой в Колледжио Борромео, в Папском восточном университете. Свою эпоху И. характеризовал как время кризиса культуры, ее упадка под натиском критического начала, порождающего романтическо-индивидуалистическое мировоззрение. Видел задачу искусства в преодолении отпадения культуры от религии, в жизнетворчестве, понимаемом как реинтеграция культуры. Энциклопедическая образованность и глубокая интуиция позволяли И. находить причастников в поисках истины среди мыслителей прошлого и современности, в числе которых был Н.Ф. Федоров. Очевидна близость И. и Ф. в осознании глубины духовного кризиса современной им эпохи, в стремлении отыскать пути спасения от надвигающегося хаоса, рождаемого секуляризованным мировидением, в котором вновь просыпается «древний ужас» — безнадежность и безысходность перед неумолимой властью судьбы, отчаяние и страх неизбежности смерти. Круг религиозных идей И. формировался в процессе осмысления им духовного наследия мировой и русской культуры. Философия Ф. могла быть для него одним из важнейших источников. Творчество как воссоздание преображенным человечеством мира в его совершенном состоянии, воплощающим Царство Божие на земле, — конечный идеал федоровского учения, основывающийся на вере в преодоление смерти и воскрешение всех когда-либо живших. В этом — центральный нерв проекта эстетического супраморализма. Определяя национальную идею в ее религиозном выражении, И. обращается к учению Ф. как примеру «сконцентрированности русской душевной жизни на идее Воскресения» (Иванов Вяч. Русская идея // Символ. Журнал христианской культуры. Париж; М., 2008. № 53–54. С. 123).

Сочинения Ф., как показывает опись книг И., имелись у него и входили в список «Книги не для постоянной работы». Это такие издания, как: Н.Ф. Федоров. Философия общего дела. Статьи, мысли и письма. Т. I (Верный, 1906) и Н.Ф. Федоров. Философия общего дела. Т. II (М., 1913). Там же находился сборник памяти Ф. «Вселенское дело» (Сб. 1. Одесса, 1914) и годовые подборки журналов «Весы» за 1904 год, где содержались посмертно опубликованные В.Я. Брюсовым статьи Ф. «О письменах» (№ 6) и «Астрономия и архитектура» (№ 2), а также некролог Ф. (№ 1) (Обатнин Г.В. Материалы к описанию библиотеки Вяч. Иванова // Europa Orientalis. 2002. Vol. XXI: 2. С. 303, 306 и др.).

Одно из ранних свидетельств знакомства И. с философией Ф. сохранилось в его рецензии на книгу М. Метерлинка, где он пишет об авторе как «утешителе душ, все еще напуганных трагическими выходцами старых кладбищ, ныне превращенных в расчищенный сад», приводя слова Ницше о смерти Бога. Отсылка к учению Ф., присутствующая здесь, говорит о его неоднозначном отношении к науковерию мыслителя. И. скептически замечает: «В ожидании новых успехов точного знания, которое, можно надеяться, победит <…> чтó даст нам возможность направлять в пространстве по воле нашу планету (случайная встреча с мыслью Федорова), — в ожидании этих и иных успехов науки можно пока довольствоваться и тем, чтό уже добыто, и, растворяя в умеренной смеси нашу свободу от нравственного закона унаследованными от отживших религий привычками благоволения, спокойно ощущать себя обеспеченными владельцами и собственниками “зеленой звезды”, которая ждет только умелых рук для достойной эксплуатации…» (Иванов Вяч. Maurice Maeterlinck. Le double Jardin. Paris 1904 // Весы. 1904. № 8. С. 59–60). Говоря о «случайной встрече» Метерлинка с мыслью Ф. («направлять в пространстве по воле нашу планету») И делает скрытую отсылку к статье Ф. «Астрономия и архитектура» («Весы». 1904. № 2), где появлялся образ человечества, способного, благодаря регуляции природы, влиять на движение земли: «И вот существо, прежде только взиравшее на небо, становится пловцом в небесных пространствах, и человеческий род в совокупности делается кормчим, экипажем, прислугою земного корабля» (Доп., 5). При этом Иванов утверждает, что «мы убеждены, что человечество вступает в новый и творческий период углубленнейшей религиозности» (Иванов Вяч. Maurice Maeterlinck. Le double Jardin. Paris 1904. P. 60), подчеркивает, что в XX в. человечество столкнулось с типом неожиданного преломления христианского учения.

И. свидетельствовал, что учение Ф. знал не только по его книгам, но и в изложении его учеников — Н.П. Петерсона и В.А. Кожевникова; последнего И. считал своим другом. По всей вероятности, Кожевников подарил И. свою книгу о Ф. М.М. Альтман приводил слова И. о Федорове: «О, это — замечательная личность, благодаря стараниям моего покойного друга [#c262 Кожевникова], этого последнего истинного германиста (его главная, кстати, специальность была эпоха Возрождения), труды Федорова собраны и изданы. Вот, кстати, у Александры Николаевны (Чеботаревской) как раз теперь второй том сочинений Федорова: “Философия общего дела”» (Альтман М.С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 80). На вопрос Альтмана, в чем заключается смысл проекта Федорова, И. отвечал: «В воскрешении отцов. Это его главный тезис, из коего проистекают все его остальные воззрения» (Там же). Биограф И. О.А. Шор (Дешарт) вспоминала: «Когда “на рубеже двух столетий” В.И. писал о вечной памяти, воскресении, о всеобщем единении не только живых с живыми, но и живых с умершими, он не подозревал, что имеет совопросника и сочувственника в лице невзрачного библиотекаря Румянцевского Музея, мыслителя, незнакомого широким кругам читателей, но тогда уже владевшего умами и сердцами важнейших представителей и руководителей русской духовной жизни, среди которых был Владимир Соловьев. В восьмидесятых и девяностых годах уходящего века В.И. в Москву приезжал редко, “иностранным гостем”, и Николая Федорова не знал. Читая впервые его произведения уже после его смерти, В.И. дивился идеологической близости своей с автором “Философии общего Дела”» (Шор (Дешарт). О.А. Парерга и паралипомена// Иванов Вяч. Собр. соч. Т. III. Брюссель, 1979. С. 799–800). Б. Филиппов писал, что поэзия И. «как прапамять народа» созвучна некоторым положениям учения Федорова о необходимости всеобщего воскрешения (Вяч. Иванов: pro et contra: в 2 кн.: Антология. Кн. 1. СПб.: РХГА, 2016. С. 707). Т. Венцлова, анализируя «Повесть о Светомире царевиче», указывал на близость И теургической идеи преображения Ф. и Соловьева. (Венцлова Т. Собеседники на пиру. Статьи о русской литературе. Vilnius: Baltoslankos, 1997. С. 105).

Характерен факт обращения в 1912 г. создателей сборника «Вселенского дела» А.К. Горского и И.П. Брихничева к И. с просьбой ответить на анкету редакции (о смерти, возможности ее преодоления и воскрешении, о смысле общего дела). И. не прислал ответ на анкету, однако издатели отправили ему экземпляр сборника. По всей вероятности, именно заглавие сборника натолкнуло И. на то, чтобы аналогичным образом озаглавить статью, осмысляющую духовные и метафизические основы бытия России на фоне начавшейся Первой мировой войны. Статья И. «Вселенское дело», напечатанная в журнале «Русская мысль» (Русская мысль. 1914. Кн. 12. С. 97–107), а затем вошедшая в его книгу статей «Родное и вселенское» (М., 1917), была посвящена раскрытию проблемы вселенского смысла «нашего отечественного дела». За внешним, политическим столкновением народов И. видел столкновение религиозных идеалов, целей и ценностей, подчеркивая, что Россия должна выдвинуть в противовес «воле к порабощению мира» волю к его преображению: «И если мы право чаем, в торжественнейших определениях нашей народной воли, быть земным и тварным орудием нетварнаго Слова, то вселенский поистине совершаем подвиг. Таков отстранительный, воспретительный, охранительный смысл нашего дела. Положительный же и творческий смысл его — в руке Божией. Мы различаем ясно одно: вселенским дело родины нашей представляется по чудесному сочетанию в нем многоразличных дилемм общечеловеческого самоопределения; все важнейшие нити мировых судеб сплелись ныне в один трагический узел; война ведется за выбор основных путей человеческого духа» (Иванов В. Родное и вселенское. С. 16–17). Основной задачей культуры И. видится религиозное возрождение как «общее дело» и «вселенское дело» всех славянских стран и всех христианских народов. «Этот выбор путей, направо идущих и налево в судьбах вселенной, — пишет он, — налагает на переживаемые события печать исторического страстного Таинства, вместе искупительного и воскресительного, завершительного и зачинательного» (Там же. С. 18–19). Трактовка будущей всемирной войны как противостояния религиозно-этических идеалов истории и человечества была высказана Ф. в статьях 1890-х гг., в которых Вильгельм II и Ф. Ницше представали носителями духа милитаризма, национализма и пессимизма, чему Ф. противопоставлял идею оправдания истории и «славянскую мечту» о всеобщем спасении. Продолжая идеи Ф. и И., А.К. Горский в цикле статей «Германизм и музыка», напечатанной в журнале «Южный музыкальный вестник» в 1915–1916 г., противопоставлял манифесту «трагического синтеза», прозвучавшему в тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» и выразившемуся в книге Ф. Ницше «Происхождение трагедии из духа музыки» (1872) идею литургического синтеза творческих энергий человечества, эстетике всеобщей гибели — «эстетику спасения и преображения» (Гачева А.Г. Александр Константинович Горский: Вехи жизни и творчества // Горский I, 8). Г. сознавал определенную близость Ф. и И. в трактовке идеи синтеза искусств, представляя идею мистерии И. и А.Н. Скрябина как важнейшее звено в движении искусства от трагедии к литургии (Горский А.К. Этапы духосознания // Там же, 158). В то же время в работе «Рай на земле. К идеологии творчества Ф.М. Достоевского. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров», написанной в 1918 г., Горский, анализируя главку «Идея Алеши» из работы И. «Лик и личины России», вошедшей в сборник «Родное и Вселенское», подчеркивает, что И., видя внутреннее задание младшего Карамазова в воплощении идеала соборности, в принципе «ты еси», не объясняет, к чему должна вести эта соборность. Расплывчатости утверждений И. Горский противопоставляет конкретность формулировок Ф.: «Идти вечно всем всю жизнь рука в руку — возможно лишь в общем деле оживления и воскрешения всех и всего», только такое дело может дать прочную основу единства (Там же, 616–624).

Параллели в духовных исканиях Ф. и И., скрытая полемика и определенное влияние учения Ф. на развитие идей И. прослеживается при анализе его религиозно-философских и публицистических работ: «Древний ужас (по поводу картины Л. Бакста “TerrorAntiquus”)» (1909), «Русская идея» (1909; 1930), «Кручи» (1919), «Переписка из двух углов» (1921). Ф. по отношению к И. являлся не столько учителем, каковым он явился, например, для В.С. Соловьева, сколько духовным собеседником, со-мыслителем о культе отцов как основе всеобщей памяти и преемственности в развитии христианской культуры. И. мыслит федоровскими понятиями, основанными на культе предков и духовной традиции: «Мнемосина — Вечная Память, — вот другое имя той преемственности общения в духе и силе между живущими и отшедшими, которую мы, люди овеществленного и рассеянного века, чтим под именем духовной культуры, не зная сами религиозных корней этого почитания. Культура — культ отшедших, и Вечная Память — душа ее жизни, соборной по преимуществу и основанной на предании» (Иванов Вяч. Собр. соч. Т. III. С. 92). Христианское понятие «воскрешение», важное для философии Ф., у И. встречается крайне редко. О.А. Шор (Дешарт), указывала, что слова «воскрешение» в федоровском смысле И. старался избегать. В комментариях к его сочинениям она писала о важности для И. словоформы «воскресение»: «И странно: при полном сочувственном понимании, при восторженном приятии учения Федорова о “воскрешении отцов”, В. И., так много говоривший о воскресении, слова воскрешение (именно в смысле для всего человечества “общего дела”) избегал. В.И. проникновенно, и как филолог, и как поэт, понимал и чувствовал значение слов, со всеми их смысловыми обертонами. Слово воскрешение уместно по отношению к высшим силам. Ну, конечно, — “ВОСКРЕШЕНИЕ Лазаря” плачущим Христом. Иначе и сказать нельзя. <…> Разумеется: никакой магии В.И. не приписывал Федорову. То, что в его словоупотреблении означало “воскрешение отцов”, В.И. вполне принимал. В своем экземпляре “Общего Дела” В.И. подчеркнул все соответственные определения, считая их значительными» (Там же. С. 799–800).

Ф. как мыслитель знал и глубоко понимал философию, литературу, искусство, историю, высоко ценил достижения науки, но все это объединялось в его мировоззрении религией, верой христианской, православием, в литургической практике которого виделся ему образ подлинного предназначения человечества, превращающего храмовую литургию во внехрамовую, в «общее дело», направленное на преображение мира. В определенной степени этому умонастроению, выражающему осознание кризиса современной культуры, покинувшей отчий дом религии, созвучны размышления И., изложенные в «Переписке из двух углов», созданной в диалоге с М.О. Гершензоном. Ее рассматривают как спор двух мыслителей о путях развития культуры в связи с кризисом европейской цивилизации. Спор о личном и метафизическом (всеобщем) бессмертии приводит собеседников к полемике о культуре. Гершензон, не признавая метафизической природы культуры, утверждает, что он тяготится перегруженностью европейской культуры всеми напластованиями традиций и знаний и отсутствием личной воли у человека как обреченного грузу и давлению культуры. И. понимает культуру как внутренний опыт личности, «живую сокровищницу даров», а не систему «тончайших принуждений». Смерть он понимает мистически как начало перерождения личности, как перманентное ее воскрешение и становление в духе. «Но сама культура, в ее истинном смысле, для меня вовсе не плоскость, не равнина развалин или поле, усеянное костьми. <…> Живая, вечная память, не умирающая в тех, кто приобщаются этим посвящениям! Ибо последние были даны через отцов для их отдаленнейших потомков, и ни одна йота новых когда-то письмен, врезанных на скрижалях единого человеческого духа, не прейдет. В этом смысле не только монументальна культура, но и инициативна в духе. Ибо память, ее верховная владычица, приобщает истинных служителей своих “инициациям” отцов и, возобновляя в них таковые, сообщает им силу новых зачатий, новых починов. Память — начало динамическое; забвение — усталость и перерыв движения, упадок и возврат в состояние относительной косности» (Иванов Вяч., Гершензон М.О. Переписка из двух углов// Иванов Вяч. Собр. соч. Т. III. С. 395–396). В высказываниях И. содержится перекличка с учением Ф., касающаяся идеи «вселенской» и «общей» памяти как отражения религиозной культуры. Как и для Ф., для И. слова «культура» и «культ» связаны не только этимологически, но и генетически. Как считает И., это «память не только о земном и внешнем лике отцов, но и о достигнутых ими посвящениях. Живая вечная память, не умирающая в тех, кто приобщается этим посвящениям» (Там же. С. 395). Ф. в работе «Вопрос о братстве, или родстве…» писал, что «возвращение <…> сердец сынов отцам и есть культ предков, высшим выражением которого будет всеобщее воскрешение, началом же — регуляция, как орудие Бога отцов, действующего чрез союз всех сынов» (I. 69).

В примечании к тексту статьи «Русская идея» (1930) И. назвал идеи Ф. о воскрешении при всей их притягательности и проективности «странными»: «Показательным примером той сконцентрированности русской душевной жизни на идее Воскресения, является странное учение Федорова о всеобщей обязанности человечества прилагать постоянные и систематически организованные усилия к тому, чтобы с помощью науки можно было бы воскрешать из мертвых наших предков, но еще более показательно, быть может, то теплое участие, с которым отнеслись Достоевский и Владимир Соловьев, равно как и Лев Толстой, к воззрениям одинокого старого библиотекаря Московского филиала Национальной библиотеки, который ныне стал знаменит» (Иванов Вяч. Русская идея // Символ: журнал христианской культуры. 2008. № 53–54. С. 123). Это суждение И. входит в круг его размышлений об энергии русской души, влекущей, как пишет он, «к евангельской энтелехии нашей национальной идеи», к императиву нисхождения», зовущего к «темной земле», когда вся подсознательная сфера «исполнена чувствованием Христа», когда славят его «победу над смертью, возвещают Новый Иерусалим, дарующий свет земле, пребывающей во мраке» (Там же. С. 122–123). Смысл федоровских исканий И. видит в жажде русской души приобщиться к таинству христианского воскресения.

И. понимал учение Ф. как живое и зиждительное для христианской религии, но отрицал его профетический характер для будущего. В разговорах с Альтманом он отмечал, иронично намекая на теорию органического роста Гете: «Вот Федоров — гений с интуицией растений, оттого его интуиция для нас так необычайна. Он движется из будущего в прошлое, и по мере его движения встают один за другим мертвецы из могилы, оттого и главная его идея — воскрешение отцов, он идет туда (в рай), откуда мы исходим» (Альтман М.С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 83).

«Философия общего дела» воспринималась И. как шаг к становлению новой теократии на путях преображения жизни. В федоровском проекте он видел стремление вернуться к традициям Византии — к посвящениям, основанным на культе предков и святых отцов, к ожиданию времени наступления Царствия Божия, что было важно для сохранения христианской культуры в катастрофическом для нее XX в. Преодоление трагедии и кризиса культуры Ф. и И. видят в обращении к опыту христианства, принесшего весть о спасении, давшем человеку надежду на воскресение. Оба мыслителя утверждают фундаментальное значение этого опыта для возрождения современной культуры, переживающей, по их мнению, угасание творческих и созидательных идей. Вместе с тем философско-культурологическая и религиозная рефлексия И. показывает неоднозначность его отношения к учению Ф. как явлению христианского универсализма.

Соч.: Иванов Вяч. Собр. соч.: В 4 т. / под ред. Д.В. Иванова и О.А. Дешарт. Брюссель, 1971–1987.

Лит.: Альтман М.С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 80–81, 102–103); Горский I; Горский II; Семенова С.Г. Философия воскрешения Н.Ф. Федорова (I, 5–33); Семенова 2004; Вяч. Иванов: pro et contra: в 2 кн.: Антология. Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Кн. 1. СПб., 2016; Pro et contra II; Титаренко Е.М., Титаренко С.Д.«Культура — культ отшедших, и вечная память — душа ее жизни…»: Вячеслав Иванов и Николай Федоров // Русско-византийский вестник. 2020. № 1(3).