Шопенгауэр Артур: различия между версиями

Petrov (обсуждение | вклад) м (Petrov переименовал страницу Шопенгауэр в Шопенгауэр Артур) |

Petrov (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

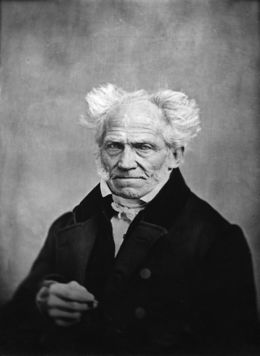

| + | [[Файл:Arthur Schopenhauer by J Schäfer, 1859.jpg|right|260px|мини|Артур Шопенгауэр. Дагерротип, 1859.]]'''ШОПЕНГАУЭР '''Артур''' '''(22 февраля 1788, Данциг — 21 сентября 1860, Франкфурт-на-Майне) — немецкий философ, родоначальник философии жизни и один из наиболее ярких представителей иррационализма. | ||

| + | Ш. — первый западный философ, который обратился к индийскому духовному опыту (брахманизм, буддизм), введя ряд важнейших положений ее космологии в свою этику, онтологию и гносеологию. Отличается афористичным стилем письма, сочетающим глубокий психологизм, понимание истинных мотивов человеческого поведения и человеческой природы вообще с блестящей формой изложения. Известен своей критикой университетской философии за ее схоластичность и оторванность от живой реальности. Философия Ш., будучи поворотным моментом в истории европейского мышления, оказала большое влияние на ряд ключевых фигур западной и отечественной культуры (Ницше, Фрейд, Витгенштейн, Толстой, Фет и др.). Часто не совсем обоснованно философию Ш. называют пессимистической, подчиняясь логике обыденного словоупотребления. Точнее ее было бы назвать этикой сострадательного стоицизма, оригинально сочетающей черты индийской и европейской метафизики. Современные мыслители проявляют большой интерес к наследию Ш., ведь это «философия, которую невозможно превзойти» (Р. Сафрански). | ||

| + | |||

| + | В наследии Федорова Ш. занимает большое место как один из его основных идейных оппонентов. Однако, парадоксальным образом, в философии этих оппонентов обнаруживается много общего с идеями самого Ф. Так с Ш. сближает Ф. однозначное неприятие университетской философии как наиболее пустой и бесплодной формы рационализма; обостренное внимание к моральной проблематике; едкий критицизм по отношению к современному культурному человеку. Подписался бы Ф. и под такими словами «великого пессимиста», произнесенными уже на исходе его жизни: «Если в философии между строк не слышно слез, рыданий, зубовного скрежета и ужасного шума всеобщего взаимного убийства, то это не философия» (''Schopenhauer A''. Gespräche. Stuttgart 1971. S. 337). Все это слышится всегда в философии Ш., во всех его произведениях. Можно сказать, что Ш., также как и Ф., видел все «ужасы жизни», весь кошмар ее наличного бытия, губительное действие смерти, но выводы они делали разные, и пути спасения их также были весьма различны. Если Ш. сконцентрировал в себе определенную линию трагического отчаяния в традиции западноевропейской философии, то Ф. вобрал в себя опыт отечественного переживания смерти. И само понимание смерти сущностно различно: для Ш. смерть имеет метафизическую причину, в то время как для Ф. исключительно физическую, коренящуюся в слепых силах природы. | ||

| + | |||

| + | Ф. точно определяет место Ш. в истории философии, называя именно его подлинным преемником Канта, а не Шеллинга и Гегеля. Ш. для Ф. — одна их главных фигур в истории европейской философии, поскольку он, считает Ф., подвел итог западной рационалистической философии, указав на путь истины, находящейся исключительно внутри человека, в самом себе. В таком качестве Ш. представляет собой выражение крайнего индивидуализма и не раз подвергается критике со стороны Ф. Не всегда эта критика справедлива и конструктивна (напр., Ф. ничего не говорит об этике сострадания у Ш., «мистерии сострадания», по слову Р. Сафрански, концентрируясь на кантианских онто-гносеологических постулатах последнего), но всегда выдержана в духе и логике «философии общего дела», в контексте которой получала свое закономерное оправдание. С.Г. Семенова говорит о такой уникальной черте Ф. как «критический ''проективизм'' мышления», которая позволяет адекватно воспринять повышенный критический настрой Ф. по отношению к ряду знаковых фигур мировой философии и культуры. Исследователь пишет: «русский мыслитель часто строит своего рода ''проект должного'' развития этих систем, как если бы они сумели проникнуться высшими целями и идеалами» (''Семенова ''2004, 349). Для более точного понимания федоровского отношения к Ш. также важны следующие слова В.А Кожевникова, резюмирующие суть мировосприятия немецкого философа: «Пассивное отношение ко злу и страданию и выправку духа для перенесения их Шопенгауэр предпочитал реальной борьбе с причиной страдания, с силой, рождающей страдание и смерть; оставаясь в подчинении у этой силы в действительности, он довольствовался воображаемым освобождением от ее власти в мысли. Вполне практический, насущный вопрос жизни он облек в отвлеченную умозрительную форму и чисто по-буддистски, видя блаженство в неделании, обещал в качестве высшего блага только вечный покой в области небытия» (''Кожевников'' 2004, 144). | ||

| + | |||

| + | Ф. много пишет о Ш. в связи с Ницше, в идейном плане сополагая их очень близко. Напр.: «Философия воздержания была отрицанием философии; и если она после Канта возродилась в Шопенгауэре, как думал Ницше, и если Шопенгауэр открыл доступ к непознаваемому в интуитивном, то есть в вакхическом элементе, то это явилось новым опьянением, нарушением воздержания после неприятного похмелья» (II, 121); или: «Легко понять, как тяжело человеку, жаждущему дела, читать болтовню Ницше. Надменный учитель мудрости мнимого своеволия остался учеником Шопенгауэра» (II, 127). Ницше, болезненно боящийся походить на других, не умеет даже освободиться от шопенгауэровского мифа “воли”, которую он заставляет стремиться к власти» (II, 129). Но Ш. имеет для Ф. и самостоятельное значение. Он является представителем «западного буддизма» и в таком качестве, с точки зрения Ф., является противником ''дела воскрешения ''наряду с дарвинизмом, спиритизмом, агностицизмом, позитивизмом. В философии Ш. вместе с Гартманом, согласно Ф., является олицетворением отчаяния вместо надежды. Ф. всегда занимал вопрос об «ученом сословии», которое не выполняет свою миссию, занимаясь посторонними вещами, не имеющими отношения к главному делу, к которому, по мысли, Ф. призван человек, к делу воскрешения. В «Вопросе о братстве» среди пороков, которые являются следствием выделения ученых в особое сословие, первым и коренным Ф. называет «превращение мира в представление», полагая это фикцией. Он пишет: «то, что в жизни эгоизм, солипсизм и все преступления, из него вытекающие, — все это нашло свою формулу в философском выражении «мир — мое представление» (эготизм), которое и есть последний результат всего критицизма. Обращение мира в представление есть последнее слово ученого сословия; будучи порождением праздности, внешнего бездействия (если мышление не считать делом, действием) и индивидуализма, превращение мира в представление есть последнее исчадие праздности, как матери пороков, и солипсизма (или эгоизма), как отца преступлений. Следствием этого главного порока (обращение мира в представление) являются два другие: морфинизм и гипнотизм» (I, 46). Ф. спрашивает: «Для кого истинно положение «мир, как воля и как представление»? И отвечает: «только для людей, осужденных на бездеятельность и на уединенную, кабинетную жизнь, то есть обреченных только в одиночку мыслить и желать, а не действовать в совокупности» (II, 110). Именно Ш., по Ф., является главным носителем пороков ученого сословия, отставленного за отлучение мысли от дела. Отсюда и такая рекомендация Ф.: «Стоило бы только философу сделать наблюдение над собою вне ученых занятий, вне кабинета, чтобы заметить, что ''у него'', - как и у всех людей, не поставленных в исключительное положение созерцания, ''представления суть проекты''<nowiki>, т.е. представления того, что нужно делать; и потому только мир не есть предмет дела, что проекты, будучи личными, не могут не быть мелкими. И всякому ученому, мысленному занятию предшествует решение, — что <нужно> сделать» (</nowiki>III, 270). Несмотря на сильный критицизм по отношению к Ш., Ф. все же находит возможным его «исправить» в духе своего «критического проективизма». Как пишет С.Г. Семенова: «Что касается Шопенгауэра, то Федоров еще готов проективно переформулировать его философию, дав созидательное, восстанавливающее и искупляющее ее решение» (''Семенова'' 2004, 374). В «Супраморализме» Ф. дает альтернативное Ш. видение, в котором также представлена вся полнота его отношения к немецкому философу: ''«Мир как неволя и как проект освобождения от неволи''», от зависимости, или подчинения слепой силе, в противоположность шопенгауэрову ''“мир как воля и представление''”, ибо для нас в мире нет воли, и для существ, не обреченных только на созерцание, для существ, чувствующих и способных к деятельности, мир не представление только, а проект освобождения от неволи. Выражение ''“мир как воля и представление” ''по справедливости можно заменить выражением ''“мир как похоть''”, которая, рождая, умерщвляет, рождая сынов, поглощает отцов, — и не представление лишь, а проект, и притом не отрицающий только похоть (отрицание похоти — аскетизм), но обращающий силу рождающую в воссозидающую, а умерщвляющую в оживляющую, так что мир не может остаться только представлением, созерцанием, а становится проектом восстановления последующими предыдущих, т. е. проектом воскрешения. Так должно бы быть, но в настоящее время мир — таков, как он есть, — остается при похоти и представлении» (I, 393), или: «Мир, понимаемый ''по Шопенгауэру ''как воля (к бытию), а в действительности остающийся неволею (к смерти), а потому мир как представление (неволя к смерти) должен стать проектом возвращения к бытию» (II, 129), «У Шопенгауэра ''мир ''рассматривается как ''воля ''и как представление; вернее однако видеть в мире ''неволю'', и тогда представление будет проектом освобождения от неволи» (II, 187). Отсюда легко понять, говорит Ф., «в чем ошибки Шопенгауэра, Р. Вагнера и их преемника Ницше, соединивших все средства и силы для увлекательного изображения гибели рода человеческого, а не для спасения его от гибели» (II, 159). Ш., с точки зрения Ф., не только оставляет мир в непреображенном состоянии, в котором господствует слепая иррациональная воля, которая в конечном счете все обессмысливает, но и восторгается таким положением вещей, эстетизируя его, тем самым, как бы оправдывая зло и смерть. Возможно, Ф. увлекся критикой Ш., особенно его идеи «мира как воли и представления», и сам Ш. вряд ли радовался картине всеобщей гибели и распада, но отношение Ф. к Ш. выявляет наиболее показательную черту «философии общего дела», заключающуюся в этической достройке сущего до уровня должного, наличного состояния мира до преображенного. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | '''Соч'''.: ''Arthur Schopenhauer''. Gespräche. Herausgegeben von A. Hübscher. Stuttgart 1971; ''Шопенгауэр А''. Сочинения: В 2 т., М., 1993. | ||

| + | |||

| + | '''Лит'''.: ''Кожевников ''2004; ''Сафрански Р''. Шопенгауэр и буйные годы философии. М., 2014; ''Семенова'' 2004<nowiki>; </nowiki>''Ялом И''. Шопенгауэр как лекарство. М., 2006. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <div align="right">[[Варава Владимир Владимирович|''В.В. Варава'']]</div> | ||

Текущая версия на 17:32, 15 января 2021

ШОПЕНГАУЭР Артур (22 февраля 1788, Данциг — 21 сентября 1860, Франкфурт-на-Майне) — немецкий философ, родоначальник философии жизни и один из наиболее ярких представителей иррационализма.

Ш. — первый западный философ, который обратился к индийскому духовному опыту (брахманизм, буддизм), введя ряд важнейших положений ее космологии в свою этику, онтологию и гносеологию. Отличается афористичным стилем письма, сочетающим глубокий психологизм, понимание истинных мотивов человеческого поведения и человеческой природы вообще с блестящей формой изложения. Известен своей критикой университетской философии за ее схоластичность и оторванность от живой реальности. Философия Ш., будучи поворотным моментом в истории европейского мышления, оказала большое влияние на ряд ключевых фигур западной и отечественной культуры (Ницше, Фрейд, Витгенштейн, Толстой, Фет и др.). Часто не совсем обоснованно философию Ш. называют пессимистической, подчиняясь логике обыденного словоупотребления. Точнее ее было бы назвать этикой сострадательного стоицизма, оригинально сочетающей черты индийской и европейской метафизики. Современные мыслители проявляют большой интерес к наследию Ш., ведь это «философия, которую невозможно превзойти» (Р. Сафрански).

В наследии Федорова Ш. занимает большое место как один из его основных идейных оппонентов. Однако, парадоксальным образом, в философии этих оппонентов обнаруживается много общего с идеями самого Ф. Так с Ш. сближает Ф. однозначное неприятие университетской философии как наиболее пустой и бесплодной формы рационализма; обостренное внимание к моральной проблематике; едкий критицизм по отношению к современному культурному человеку. Подписался бы Ф. и под такими словами «великого пессимиста», произнесенными уже на исходе его жизни: «Если в философии между строк не слышно слез, рыданий, зубовного скрежета и ужасного шума всеобщего взаимного убийства, то это не философия» (Schopenhauer A. Gespräche. Stuttgart 1971. S. 337). Все это слышится всегда в философии Ш., во всех его произведениях. Можно сказать, что Ш., также как и Ф., видел все «ужасы жизни», весь кошмар ее наличного бытия, губительное действие смерти, но выводы они делали разные, и пути спасения их также были весьма различны. Если Ш. сконцентрировал в себе определенную линию трагического отчаяния в традиции западноевропейской философии, то Ф. вобрал в себя опыт отечественного переживания смерти. И само понимание смерти сущностно различно: для Ш. смерть имеет метафизическую причину, в то время как для Ф. исключительно физическую, коренящуюся в слепых силах природы.

Ф. точно определяет место Ш. в истории философии, называя именно его подлинным преемником Канта, а не Шеллинга и Гегеля. Ш. для Ф. — одна их главных фигур в истории европейской философии, поскольку он, считает Ф., подвел итог западной рационалистической философии, указав на путь истины, находящейся исключительно внутри человека, в самом себе. В таком качестве Ш. представляет собой выражение крайнего индивидуализма и не раз подвергается критике со стороны Ф. Не всегда эта критика справедлива и конструктивна (напр., Ф. ничего не говорит об этике сострадания у Ш., «мистерии сострадания», по слову Р. Сафрански, концентрируясь на кантианских онто-гносеологических постулатах последнего), но всегда выдержана в духе и логике «философии общего дела», в контексте которой получала свое закономерное оправдание. С.Г. Семенова говорит о такой уникальной черте Ф. как «критический проективизм мышления», которая позволяет адекватно воспринять повышенный критический настрой Ф. по отношению к ряду знаковых фигур мировой философии и культуры. Исследователь пишет: «русский мыслитель часто строит своего рода проект должного развития этих систем, как если бы они сумели проникнуться высшими целями и идеалами» (Семенова 2004, 349). Для более точного понимания федоровского отношения к Ш. также важны следующие слова В.А Кожевникова, резюмирующие суть мировосприятия немецкого философа: «Пассивное отношение ко злу и страданию и выправку духа для перенесения их Шопенгауэр предпочитал реальной борьбе с причиной страдания, с силой, рождающей страдание и смерть; оставаясь в подчинении у этой силы в действительности, он довольствовался воображаемым освобождением от ее власти в мысли. Вполне практический, насущный вопрос жизни он облек в отвлеченную умозрительную форму и чисто по-буддистски, видя блаженство в неделании, обещал в качестве высшего блага только вечный покой в области небытия» (Кожевников 2004, 144).

Ф. много пишет о Ш. в связи с Ницше, в идейном плане сополагая их очень близко. Напр.: «Философия воздержания была отрицанием философии; и если она после Канта возродилась в Шопенгауэре, как думал Ницше, и если Шопенгауэр открыл доступ к непознаваемому в интуитивном, то есть в вакхическом элементе, то это явилось новым опьянением, нарушением воздержания после неприятного похмелья» (II, 121); или: «Легко понять, как тяжело человеку, жаждущему дела, читать болтовню Ницше. Надменный учитель мудрости мнимого своеволия остался учеником Шопенгауэра» (II, 127). Ницше, болезненно боящийся походить на других, не умеет даже освободиться от шопенгауэровского мифа “воли”, которую он заставляет стремиться к власти» (II, 129). Но Ш. имеет для Ф. и самостоятельное значение. Он является представителем «западного буддизма» и в таком качестве, с точки зрения Ф., является противником дела воскрешения наряду с дарвинизмом, спиритизмом, агностицизмом, позитивизмом. В философии Ш. вместе с Гартманом, согласно Ф., является олицетворением отчаяния вместо надежды. Ф. всегда занимал вопрос об «ученом сословии», которое не выполняет свою миссию, занимаясь посторонними вещами, не имеющими отношения к главному делу, к которому, по мысли, Ф. призван человек, к делу воскрешения. В «Вопросе о братстве» среди пороков, которые являются следствием выделения ученых в особое сословие, первым и коренным Ф. называет «превращение мира в представление», полагая это фикцией. Он пишет: «то, что в жизни эгоизм, солипсизм и все преступления, из него вытекающие, — все это нашло свою формулу в философском выражении «мир — мое представление» (эготизм), которое и есть последний результат всего критицизма. Обращение мира в представление есть последнее слово ученого сословия; будучи порождением праздности, внешнего бездействия (если мышление не считать делом, действием) и индивидуализма, превращение мира в представление есть последнее исчадие праздности, как матери пороков, и солипсизма (или эгоизма), как отца преступлений. Следствием этого главного порока (обращение мира в представление) являются два другие: морфинизм и гипнотизм» (I, 46). Ф. спрашивает: «Для кого истинно положение «мир, как воля и как представление»? И отвечает: «только для людей, осужденных на бездеятельность и на уединенную, кабинетную жизнь, то есть обреченных только в одиночку мыслить и желать, а не действовать в совокупности» (II, 110). Именно Ш., по Ф., является главным носителем пороков ученого сословия, отставленного за отлучение мысли от дела. Отсюда и такая рекомендация Ф.: «Стоило бы только философу сделать наблюдение над собою вне ученых занятий, вне кабинета, чтобы заметить, что у него, - как и у всех людей, не поставленных в исключительное положение созерцания, представления суть проекты, т.е. представления того, что нужно делать; и потому только мир не есть предмет дела, что проекты, будучи личными, не могут не быть мелкими. И всякому ученому, мысленному занятию предшествует решение, — что <нужно> сделать» (III, 270). Несмотря на сильный критицизм по отношению к Ш., Ф. все же находит возможным его «исправить» в духе своего «критического проективизма». Как пишет С.Г. Семенова: «Что касается Шопенгауэра, то Федоров еще готов проективно переформулировать его философию, дав созидательное, восстанавливающее и искупляющее ее решение» (Семенова 2004, 374). В «Супраморализме» Ф. дает альтернативное Ш. видение, в котором также представлена вся полнота его отношения к немецкому философу: «Мир как неволя и как проект освобождения от неволи», от зависимости, или подчинения слепой силе, в противоположность шопенгауэрову “мир как воля и представление”, ибо для нас в мире нет воли, и для существ, не обреченных только на созерцание, для существ, чувствующих и способных к деятельности, мир не представление только, а проект освобождения от неволи. Выражение “мир как воля и представление” по справедливости можно заменить выражением “мир как похоть”, которая, рождая, умерщвляет, рождая сынов, поглощает отцов, — и не представление лишь, а проект, и притом не отрицающий только похоть (отрицание похоти — аскетизм), но обращающий силу рождающую в воссозидающую, а умерщвляющую в оживляющую, так что мир не может остаться только представлением, созерцанием, а становится проектом восстановления последующими предыдущих, т. е. проектом воскрешения. Так должно бы быть, но в настоящее время мир — таков, как он есть, — остается при похоти и представлении» (I, 393), или: «Мир, понимаемый по Шопенгауэру как воля (к бытию), а в действительности остающийся неволею (к смерти), а потому мир как представление (неволя к смерти) должен стать проектом возвращения к бытию» (II, 129), «У Шопенгауэра мир рассматривается как воля и как представление; вернее однако видеть в мире неволю, и тогда представление будет проектом освобождения от неволи» (II, 187). Отсюда легко понять, говорит Ф., «в чем ошибки Шопенгауэра, Р. Вагнера и их преемника Ницше, соединивших все средства и силы для увлекательного изображения гибели рода человеческого, а не для спасения его от гибели» (II, 159). Ш., с точки зрения Ф., не только оставляет мир в непреображенном состоянии, в котором господствует слепая иррациональная воля, которая в конечном счете все обессмысливает, но и восторгается таким положением вещей, эстетизируя его, тем самым, как бы оправдывая зло и смерть. Возможно, Ф. увлекся критикой Ш., особенно его идеи «мира как воли и представления», и сам Ш. вряд ли радовался картине всеобщей гибели и распада, но отношение Ф. к Ш. выявляет наиболее показательную черту «философии общего дела», заключающуюся в этической достройке сущего до уровня должного, наличного состояния мира до преображенного.

Соч.: Arthur Schopenhauer. Gespräche. Herausgegeben von A. Hübscher. Stuttgart 1971; Шопенгауэр А. Сочинения: В 2 т., М., 1993.

Лит.: Кожевников 2004; Сафрански Р. Шопенгауэр и буйные годы философии. М., 2014; Семенова 2004; Ялом И. Шопенгауэр как лекарство. М., 2006.