Дорогов Алексей Александрович: различия между версиями

Petrov (обсуждение | вклад) |

Petrov (обсуждение | вклад) |

||

| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

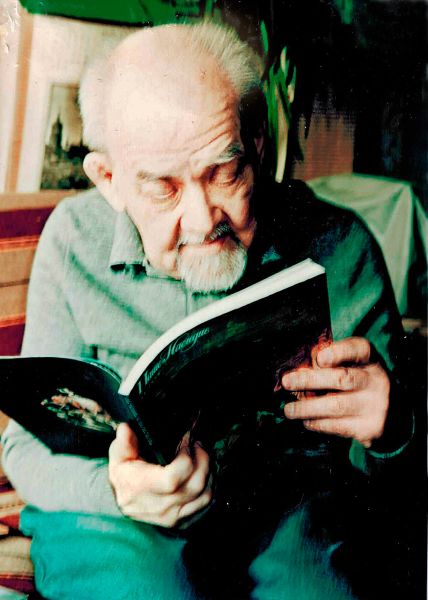

[[Файл:Dorogov А.А. 1.jpg|right|230px|мини|А.А. Дорогов. ''Фото из архива Р.М. Руповой.'']]'''ДОРОГОВ Алексей Александрович''' (12 марта 1923, с. Кудеиха Алатырского уезда Симбирской губернии — 8 мая 2003, Москва) — философ, историк, мыслитель, для которого учение Ф. на протяжении долгих лет жизни имело значение синтеза всех наук и проективной философии. | [[Файл:Dorogov А.А. 1.jpg|right|230px|мини|А.А. Дорогов. ''Фото из архива Р.М. Руповой.'']]'''ДОРОГОВ Алексей Александрович''' (12 марта 1923, с. Кудеиха Алатырского уезда Симбирской губернии — 8 мая 2003, Москва) — философ, историк, мыслитель, для которого учение Ф. на протяжении долгих лет жизни имело значение синтеза всех наук и проективной философии. | ||

| − | Д. окончил факультет точной механики Пензенского индустриального института, исторический факультет Пензенского педагогического института, аспирантуру Института истории естествознания и техники АН СССР, канд. филос. наук (1956). Был сотрудником Института истории естествознания и техники АН СССР, Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ). В круг собеседников Д. входили М.М. Бахтин, Р. Якобсон, Р.Ю. Виппер, Д.Д. Бурлюк, И.Г. Эренбург, В.Б. Шкловский, Н.И. Харджиев, Вяч. Вс. Иванов, Э. Кольман, Э.В. Ильенков, Г.С. Померанц, С.С. Аверинцев, Г.Д. Гачев, В.В. Кожинов, С.И. Юткевич, Г.М. Козинцев, Ю.Б. Норштейн, Б.Л. Переверзев. | + | Д. окончил факультет точной механики Пензенского индустриального института, исторический факультет Пензенского педагогического института, аспирантуру Института истории естествознания и техники АН СССР, канд. филос. наук (1956). Был сотрудником Института истории естествознания и техники АН СССР, Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ). В круг собеседников Д. входили М.М. Бахтин, Р. Якобсон, Р.Ю. Виппер, Д.Д. Бурлюк, И.Г. Эренбург, В.Б. Шкловский, Н.И. Харджиев, [[Иванов В.И.|''Вяч. Вс. Иванов'']], Э. Кольман, Э.В. Ильенков, Г.С. Померанц, С.С. Аверинцев, Г.Д. Гачев, В.В. Кожинов, С.И. Юткевич, Г.М. Козинцев, Ю.Б. Норштейн, Б.Л. Переверзев. |

Для Д. был характерен неписьменный вербальный способ философствования, взаимно-обучающий разговор. В познавательной деятельности и изложении материала главным инструментом Д. была устная речь, живая, проникнутая огромной волевой энергией, ценностно нагруженная, внутренне динамичная и ориентированная на диалог. Подобный процесс нельзя было напрямую перевести в письменно-монологический текст. | Для Д. был характерен неписьменный вербальный способ философствования, взаимно-обучающий разговор. В познавательной деятельности и изложении материала главным инструментом Д. была устная речь, живая, проникнутая огромной волевой энергией, ценностно нагруженная, внутренне динамичная и ориентированная на диалог. Подобный процесс нельзя было напрямую перевести в письменно-монологический текст. | ||

| Строка 25: | Строка 25: | ||

<center> | <center> | ||

{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable | ||

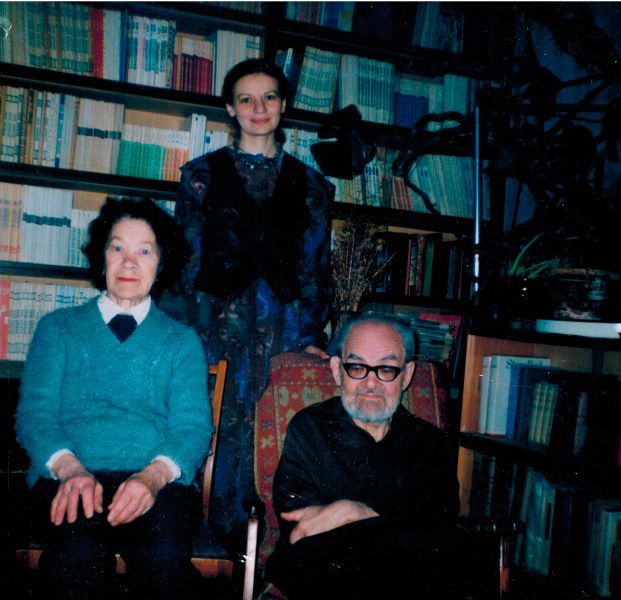

| − | ! style="font-weight:normal" |Фотографии из архива Р.М. Руповой | + | ! style="font-weight:normal" |Фотографии из архива Р.М. Руповой |

| − | |- | + | |- |

| | | | ||

<gallery class="center" mode="packed" heights="400px" clear:right" > | <gallery class="center" mode="packed" heights="400px" clear:right" > | ||

Текущая версия на 10:03, 24 января 2021

ДОРОГОВ Алексей Александрович (12 марта 1923, с. Кудеиха Алатырского уезда Симбирской губернии — 8 мая 2003, Москва) — философ, историк, мыслитель, для которого учение Ф. на протяжении долгих лет жизни имело значение синтеза всех наук и проективной философии.

Д. окончил факультет точной механики Пензенского индустриального института, исторический факультет Пензенского педагогического института, аспирантуру Института истории естествознания и техники АН СССР, канд. филос. наук (1956). Был сотрудником Института истории естествознания и техники АН СССР, Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ). В круг собеседников Д. входили М.М. Бахтин, Р. Якобсон, Р.Ю. Виппер, Д.Д. Бурлюк, И.Г. Эренбург, В.Б. Шкловский, Н.И. Харджиев, Вяч. Вс. Иванов, Э. Кольман, Э.В. Ильенков, Г.С. Померанц, С.С. Аверинцев, Г.Д. Гачев, В.В. Кожинов, С.И. Юткевич, Г.М. Козинцев, Ю.Б. Норштейн, Б.Л. Переверзев.

Для Д. был характерен неписьменный вербальный способ философствования, взаимно-обучающий разговор. В познавательной деятельности и изложении материала главным инструментом Д. была устная речь, живая, проникнутая огромной волевой энергией, ценностно нагруженная, внутренне динамичная и ориентированная на диалог. Подобный процесс нельзя было напрямую перевести в письменно-монологический текст.

Д. познакомился с философией Общего Дела в возрасте 18 лет, и она произвела на него «сильнейшее впечатление» (А.А. Дорогов — Е.А. Крашенинниковой. 20 августа — 20 сентября 1996 // Личный архив Р.М. Руповой). С 1945 г. Д. собирал и осмыслял материалы, связанные с биографией и философскими идеями Ф. До ноября 1952 г. Д. жил в Пензе, где часто встречался с педагогом, краеведом Д.Ф. Поповым, знавшим ученика Ф. Н.П. Петерсона и увлеченным идеями Ф. Там же Д. начал собирать архивные материалы о Ф. Д.Ф. Попов передал Д. «все имевшиеся у него материалы по Федорову — довольно значительное собрание книг, брошюр, статей, газетных вырезок» (А.А. Дорогов — М.Н. Петерсону. 30 августа 1962 // ОР РГБ. Ф. 657. К. 11. Ед. хр. 6. Л. 1). Переехав в Москву в ноябре 1952 г., Д. начал искать архивы ближайших учеников и издателей сочинений Ф. — Н.П. Петерсона и В.А. Кожевникова. Как выяснил Д., архив Кожевникова погиб в 1927 г. Архив Петерсона удалось обнаружить у сына Н.П. Петерсона М.Н. Петерсона в 1953 г., к которому Д. обратился по рекомендации Д.Ф. Попова (Там же). Как признавался сам Д.: «Изучать философию Н.Ф. Федорова и его единомышленников, собирать, выявлять и исследовать все, что относится к жизни и деятельности Федорова и его современников, писать о нем и его идеях — для меня это главный интерес жизни и главная задача» (А.А. Дорогов — А.Ф. Петерсон. 31 декабря 1966 // ОР РГБ. Ф. 657. К. 11. Ед. хр. 45. Л. 4–4 об.).

С 1962 до 1974 г. Д. общался со вдовой М.Н. Петерсона А.Ф. Петерсон, занимался «разборкой и изучением архива Н.Ф. Федорова и Н.П. Петерсона», что, по его признанию, было для него «величайшим и незабываемым счастьем» (А.А. Дорогов — А.Ф. Петерсон. 31 декабря 1966 // ОР РГБ. Ф. 657. К. 11. Ед. хр. 45. Л. 4), предпринимал усилия к тому, чтобы архив Н.П. Петерсона, содержащий значительную часть рукописей Ф. и его переписки, был передан в Библиотеку им. В.И. Ленина, содействовал этой передаче.

Д. развивал мировоззренческую систему, основанную на превращении истории из дисциплины в метафилософию, метадиалог, методологию: «История для меня — не отрасль знания, а мировоззрение, и все включено в нее» (Цит. по: Рупова Р.М., Дорогов Алексей Александрович // Философы современной России. Энциклопедический словарь. 4-е изд., испр. и доп. / сост., вступит. ст., прил. М.В. Бахтина. М.: Издательский дом «Энциклопедист-Максимум», 2016. С. 129) Подход, при котором «логика истории сильнее всякой другой логики», привел Д. к представлению о единстве исторического развития естественнонаучного и гуманитарного (социального) знания, выраженного в синхронности изменения научных парадигм. Так, Д. считал, что «аксиомы Ньютона выражают систему метафизических представлений, адекватных всей системе классического капитализма. Механизм как модель движения общества», одновременно с этим, «в последней трети 19 века триумф биологических наук, дарвинизма, совпадает с универсальной организмической концепцией общества и истории». (Там же). Д. проводил параллель между Ф. и К. Марксом, указывая на философскую установку марксизма «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Для Ф., по мнению Д., характерна аналогичная ключевая позиция по отношению к философии: «Вся философия несостоятельна, если она есть мысль без дела» (III, 264) или: «Идея вообще не субъективна, но и не объективна, она проективна». (I, 296) В этом плане Д. выделял две (противостоящие друг другу) генетические линии в философии: Сократ — Кант — позитивисты: «Познай самого себя» — «знай только себя» — «Знай только то, что есть»… — и генеалогию марксизма, которая прописана у Д. более детально: «Гераклит Эфесский — Зенон Элейский — Демокрит — Аристотель — Дунс Скотт — Раймонд Луллий — Роджер Бэкон — английские и французские номиналисты XIV века — Ибн Халдун (тоже XIV век) — Николай Кузанский — Леонардо да Винчи — Джордано Бруно — Фрэнсис Бэкон — Ян Амос Коменский — Спиноза — Лейбниц — Бошкович — Вико — Гердер — Гете — Гегель — Фейербах» (А.А. Дорогов — Е.А. Крашенинниковой. 20 августа — 20 сентября 1996 // Личный архив Р.М. Руповой). Для Д. «Философия общего дела» была не только «синтезом знаний», но и первоочередным историческим проектом.

В ОР РГБ сохранился текст статьи Д. о Ф., которую он писал для 5 тома «Философской энциклопедии», но не сдал ее в срок, и статья осталась ненапечатанной. Д. так характеризует здесь генезис и сущность философии Ф.: «На выработку мировоззрения Федорова оказали воздействие личные впечатления тяжелого и бесправного детства, бедствия и нищета русской крестьянской жизни. В ранней молодости испытал влияния Гегеля, французских утопистов (гл. обр. Фурье) и, особенно, Герцена (“Письма об изучении природы”), но к революционно-демократическому движению не пришел. В 50-х гг. у него уже сложилось, в основных чертах, свое оригинальное мировоззрение, которое он развивал в течение всей последующей жизни. Его система — материалистическая по существу, но одетая в религиозную (христианско-православную) оболочку — представляла собой грандиозную философскую утопию — проект братского (родственного) объединения человечества с целью полного овладения силами природы, уничтожения смерти и “воскрешения” всех прежде умерших людей (материально, на Земле или в космосе — не мистическими, а естественными способами)» (ОР РГБ. Ф. 12. Ед. хр. 19. Л. 1). Д. подчеркивает актуальность философии Ф., выделяет ее прогностическую, аналитическую, футурологическую составляющую: «Философия Федорова с большой остротой ставит ряд важных вопросов, касающихся судеб человечества, и выдвигает ряд чрезвычайно смелых гипотез. Вопрос о братстве, продовольственный и санитарный вопросы, “регуляция природы” и выход человечества в космос, восстановление разрушенных структур на основе всесторонних историко-генетических исследований – вот некоторые из них. Природа, по мысли Федорова, должна стать полностью управляемой совокупным разумом объединенного человечества» (Там же. Л. 2).

Статья Д. не лишена идеологических акцентов. Подчеркивая глубину высказываний Ф., указывая, что философ подвергает «жесточайшей критике капитализм, милитаризм, колониализм», он делает уточняющее примечание: «правда, с позиций утопических, во многом реакционных» (Там же). Д. отмечает народность и демократизм философии Ф., указывает, что в ней «отразился протест русского крестьянства против вечной нищеты, голода, стихийных бедствий, против эксплуатации и разорения со стороны капиталистического города, отразились мечты о возможности воздействовать на природу, об овладении силами природы, отразился стихийный крестьянский материализм и вместе с тем своеобразный “культ предков”, приверженность к религиозным традициям, к “религии отцов”, идеализация деревенского патриархального быта» (Там же). Упоминает Д. и о политических воззрениях Ф., отмечая, что в его текстах содержится «совсем архаичная идеализация самодержавия (правда, в совершенно фантастическом представлении)» (Там же).

В финале энциклопедической статьи о Ф. Д. указал на интерес к его идеям А.М. Горького и В.В. Маяковского, подчеркивая, что Горького философия Ф. привлекла «своей смелостью и активностью в постановке вопроса об овладении природой, своей непримиримостью к смерти», отметил актуальность идей Ф. об освоении космоса (Там же. Л. 3). В библиографию он включил книги о Ф. В.А. Кожевникова и Н.П. Петерсона, а также работы А.К. Горского и Н.А. Сетницкого, вышедшие в Харбине.

В 1972 г. Д. через Н.И. Харджиева познакомился с О.Н. Сетницкой: в июле состоялся их первый — телефонный разговор, 10 декабря — первая личная встреча. Д. рассказал О.Н. Сетницкой о своем интересе к идеям Ф. и работам ее отца. Бывал у нее дома, познакомил ее со своей сестрой Ниной. 4 февраля 1973 г. в доме Д. О.Н. Сетницкая слушала 21/2-часовую магнитофонную запись его беседы о Ф. на Крутицком подворье во Всероссийском Обществе охраны памятников истории и культуры. О.Н. Сетницкая не раз упоминает Д. в своих дневниках, отмечая его познания в области биографии и наследия Ф. Из ее дневников следует, что Д. в 1970-е гг. делал сообщения о Ф. в частных собраниях, задумал и подготовил семинар по неопубликованной работе А.К. Горского «Огромный очерк (позднее его интерпретация этой работы вызвала спор и несогласие Е.А. Крашенинниковой).

6 января —10 февраля 1974 г. Д. написал письмо К.А. Чхеидзе, с которым переписывалась и общалась Сетницкая. В письме он рассказал о себе, своем интересе к Ф. и его наследию, называя его «одним из самых великих мыслителей, которые были в человечестве» и одновременно отмечая, что центральное место Ф. в истории мысли «не понято, не осознано, не раскрыто», хотя «объективная логика конкретного исторического бытия как будто толкает к нему». Подчеркивая эвристический потенциал футурологических идей Ф., Д. утверждал: «будущее человечества либо будет “по Федорову”, либо его вообще не будет» (Московский архив А.К. Горского и Н.А. Сетницкого).

О.Н. Сетницкая познакомила Д. и его сестру Н.А. Дорогову с Е.А. Крашенинниковой. Их первая встреча состоялась в ее доме 4 ноября 1873 г., после чего общение начало набирать обороты. 17 декабря 1973 г. Д. был в доме Е.А. Крашенинниковой в пос. Ашукино, рассказывая о Л. Толстом, К. Марксе и Ф. В 1975 г. Д. и его сестра Нина поселились в Ашукино в том же доме, что и Е.А. Крашенинникова, что способствовало углублению их общения и творческой дружбы. Д. спорил с Е.А. Крашенинниковой об идеях Ф.: она ставила учение всеобщего дела в христианский контекст, а Д. рассматривал его в контексте мировой философской мысли, выводя за пределы религии. В июне — октябре 1996 г. Д. и Е.А. Крашенинникова, находясь в Ашукино, вели своеобразную «переписку из двух углов» о философии Ф.

| Фотографии из архива Р.М. Руповой |

|---|

|

|

Соч.: Дорогов А.А. о встречах с М.М. Бахтиным и о его месте в истории лингвистических идей (публ. Полины Переверзевой)// Московский лингвистический журнал. Т. 8. № 2. М., 2005.

Лит.: Рупова Р.М., Дорогов Алексей Александрович // Философы современной России. Энциклопедический словарь. 4-е изд., испр. и доп. / сост., вступит. ст., прил. М.В. Бахтина. — М.: Издательский дом «Энциклопедист-Максимум», 2016. С. 127–129

Арх.: Частный архив А.А. Дорогова, хранящийся у Р.М. Руповой; Частный архив Р.М. Руповой; ОР РГБ, Ф. 657. К. 11. Ед. хр. 6 (Письмо А.А. Дорогова М.Н. Петерсону); Ед. хр. 45 (Письма А.А. Дорогова А.Ф. Петерсон); К. 12. Ед. хр. 19 (А.А. Дорогов. Статья о Н.Ф. Федорове для «Философской энциклопедии»); Московский архив А.К. Горского и Н.А. Сетницкого (А.А. Дорогов. Письмо К.А. Чхеидзе).