Бурсов Борис Иванович: различия между версиями

Petrov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[[Файл:|right|220px|]]'''БУРСОВ '''Борис Иванович (01(14) нояб. 1905, д. Новоселовка, Бобровский уезд) …») |

Petrov (обсуждение | вклад) |

||

| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

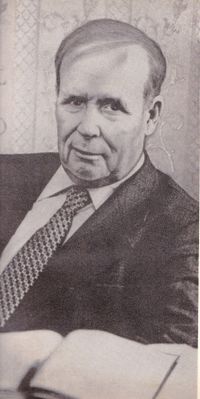

| − | [[Файл:|right| | + | [[Файл:Bursov.jpg|right|200px|мини|Бурсов Борис Иванович]]'''БУРСОВ '''Борис Иванович [01(14) нояб. 1905, д. Новоселовка, Бобровский уезд) — 12.04.1997, Санкт-Петербург] — советский литературовед, член Союза писателей СССР (1938), участник ВОВ, д-р филол. н. (1951), заслуженный деятель науки РСФСР (1976). |

Окончил Воронежский государственный университет (1929) и Московский редакционно-издательский институт (1934). Научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (Ленинград) (1938). После войны — сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом), д-р филол. н. («Проблема реализма в эстетике революционных демократов», 1951). Профессор Ленинградского государственного университета и Ленинградского государственного педагогического института (ЛГПУ). | Окончил Воронежский государственный университет (1929) и Московский редакционно-издательский институт (1934). Научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (Ленинград) (1938). После войны — сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом), д-р филол. н. («Проблема реализма в эстетике революционных демократов», 1951). Профессор Ленинградского государственного университета и Ленинградского государственного педагогического института (ЛГПУ). | ||

Текущая версия на 00:48, 11 февраля 2019

БУРСОВ Борис Иванович [01(14) нояб. 1905, д. Новоселовка, Бобровский уезд) — 12.04.1997, Санкт-Петербург] — советский литературовед, член Союза писателей СССР (1938), участник ВОВ, д-р филол. н. (1951), заслуженный деятель науки РСФСР (1976).

Окончил Воронежский государственный университет (1929) и Московский редакционно-издательский институт (1934). Научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (Ленинград) (1938). После войны — сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом), д-р филол. н. («Проблема реализма в эстетике революционных демократов», 1951). Профессор Ленинградского государственного университета и Ленинградского государственного педагогического института (ЛГПУ).

Автор множества исследований о творчестве отдельных авторов, включая А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.М. Горького, а также по проблемам теории русской литературы: «Русские революционные демократы о положительном герое» (1953), «Вопросы реализма в эстетике революционных демократов» (1953),«Мастерство Чернышевского-критика» (1956, 1959),«Роман Максима Горького “Мать”» (1962), «Лев Толстой и русский роман» (1963), «Национальное своеобразие русской литературы» (1964, 1967), «Личность Достоевского» (1974, 1979), «Критика как литература» (1976), «Судьба Пушкина» (1985, 1989) и пр.

В работе «Личность Достоевского: роман-исследование» («Звезда», 1969–1972; отд. изд. — 1974; переизд. — 1979) Б. впервые для послевоенного советского литературоведения поднял тему «Достоевский и Федоров». Он привел биографические сведения о Ф., кратко изложил его систему. Отметив в творчестве Достоевского идеи человеческого бессмертия и морального долга перед умершими, указал на Ф. как предшественника Достоевского в этих вопросах: «Идею воскрешения мертвых специально разрабатывал Николай Федорович Федоров» (Бурсов Б.И. Личность Достоевского: Роман исследование. Л., 1979. С. 72). Б. также привел сведения о письме Н.П. Петерсона Достоевскому (1877) и ответном письме писателя от 24 марта 1878 г. (Там же. С. 74). Указал на сходство философских идей Ф. с мыслями, выраженными в романе «Братья Карамазовы» в ряде эпизодов, в частности, в сцене у Илюшина камня, где Алеша Карамазов говорит о воскресении мертвых и «ответственности человека перед всеми людьми — не только живущими, но и умершими» (Там же. С. 78).

Показывая идейную близость Ф. и Достоевского, Б. не говорил о прямом влиянии философа на писателя — он отмечал, что «к одной и той же идее Достоевский и Федоров пришли независимо друг от друга» (Там же. С. 76). Литературовед стремился доказать, что имморталистические и воскресительные темы родились у них одновременно и развивались в близком ключе, чем и объяснялась, по мысли Б. восторженная реакция Достоевского на идеи Ф. («прочел как бы за свои»). Б. утверждал, что Достоевский до знакомства с идеями Ф. верил не только в бессмертие и воскресение, но и в воскрешение мертвых, достигаемое активным усилием человечества, обозначая ход мысли писателя так: «Если бессмертие необходимо всякому человеку, то прямая обязанность живых заняться воскрешением мертвых: иначе справедливость в мире невозможна» (Там же. С. 72). Делая за Достоевского такой логический ход, Б. писал: «Достоевского чрезвычайно обрадовало уже то, что он узнал о человеке, думавшем, как он сам. Радость его была двойной, ибо Федоров был не только его единомышленником, но еще подкрепил их общую теорию научно-техническими выкладками» (Там же. С. 76).

По мысли Б., у Достоевского на протяжении всего творчества звучала и космическая тема. Отсылая к повести «Сон смешного человека», он утверждал, что Достоевский-мыслитель «непрестанно был занят проблемой человека, проникающего в космос, хотя незыблемо остающегося на земле» (Там же. С. 72).

Стремясь подвести ближе друг к другу Ф. и Достоевского, Б. подчеркивал различия в оценке личности и идей Ф. со стороны Достоевского и Л.Н. Толстого: Толстой, по мысли Б., «в отличие от Достоевского… не разделяет фантастической теории о воскрешении мертвых, но эта теория близка ему… своей гуманистической сущностью». Стремление к человеколюбию и ответственности перед всеми людьми — живущими и умершими — ставит, по мнению Б., в один ряд Ф., Достоевского и Толстого.

Представленный в книге Б. сюжет «Достоевский и Федоров» не прошел мимо внимания как будущих исследователей этой темы (С.Г. Семеновой, К.А. Баршта и др.), так и представителей Федоровианы 1960–1970-х гг. Выход в свет книги отмечен в дневнике О.Н. Сетницкой в записи от 28 декабря 1969 г., сделанной в день рождения Ф.: «В “Неве” Бурсов о Достоевском!!! О Н.Ф. много и прекрасно. <…> Я возликовала и даже настр<оение> стало лучше, весь организм перестроился» (МА). О Б. и его книге Сетницкая 18 янв. 1870 г. написала К.А. Чхеидзе, а также отправила ему тот номер журнала «Звезда», в к-ром был изложен сюжет «Достоевский и Федоров». Позднее ею были присланы Чхеидзе еще 2 номера журнала, где продолжилось печатание книги «Личность Достоевского» (в одном из них упоминалось о Ф.). Журналы, присланные Сетницкой, Чхеидзе передал в собрание Fedoroviana Pragensia (в наст. время они хранятся — FP I.3.41). В письмах Сетницкой от 30 янв. и 15 мая 1970 г. Чхеидзе дал оценку этой работы. Подчеркнув эрудицию Б., добросовестность его работы, в целом высокую ее оценку, он в то же время отмечал, что мировоззренческий горизонт Достоевского «не по плечу автору»: «Бурсов очень эрудирован, ценю его работу высоко. Его инициативу приветствую всеми силами души. Единственное “но” состоит в том, что существует несоразмерность между потрясающими прозрениями Дост<оевского> и личными возможностями Бурсова» (МА).

Соч.: Избранные работы: В 2 т. Л., 1982.

Лит.: Лурье Ф. В. поисках родины // Нева, 2012. № 1. С. 135; Ленинградские писатели-фронтовики, 1941–1945: автобиографии, биографии, книги. Л., 1985. С. 73–74.; Бахтин В.С. Писатели Ленинграда: биобиблиографический справочник. 1934–1981. Л., 1982. С. 49; Гачева А.Г. Ф. М. Достоевский и Н.Ф. Федоров: Встречи в русской культуре. М., 2008. С. 59–61.