Кузнецов Побиск Георгиевич: различия между версиями

Petrov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[[Файл:|right|180px|]]'''КУЗНЕЦОВ''' Побиск Георгиевич (18 мая 1924, Красноярск — 4 декабря 2000, Моск…») |

Petrov (обсуждение | вклад) м |

||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

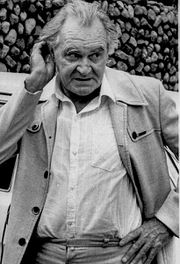

| − | [[Файл:|right|180px|]]'''КУЗНЕЦОВ''' Побиск Георгиевич (18 мая 1924, Красноярск — 4 декабря 2000, Москва), советский/российский ученый — «гарпунер науки», специалист по системам целевого управления и планирования, главный конструктор, теоретик «физической экономики», представитель «конструктивной формы» русского космизма. | + | [[Файл:Kuznezov.jpg|right|180px|Кузнецов Побиск Георгиевич]]'''КУЗНЕЦОВ''' Побиск Георгиевич (18 мая 1924, Красноярск — 4 декабря 2000, Москва), советский/российский ученый — «гарпунер науки», специалист по системам целевого управления и планирования, главный конструктор, теоретик «физической экономики», представитель «конструктивной формы» русского космизма. |

Необычное имя «Побиск» является данью времени и расшифровывается, со слов К., как «Поколение Октября, Борцов И Строителей Коммунизма». | Необычное имя «Побиск» является данью времени и расшифровывается, со слов К., как «Поколение Октября, Борцов И Строителей Коммунизма». | ||

Версия 10:30, 3 февраля 2019

КУЗНЕЦОВ Побиск Георгиевич (18 мая 1924, Красноярск — 4 декабря 2000, Москва), советский/российский ученый — «гарпунер науки», специалист по системам целевого управления и планирования, главный конструктор, теоретик «физической экономики», представитель «конструктивной формы» русского космизма.

Необычное имя «Побиск» является данью времени и расшифровывается, со слов К., как «Поколение Октября, Борцов И Строителей Коммунизма».

В июле 1941 г. окончил Ленинградскую военно-морскую спецшколу. Участник Великой Отечественной войны. В 1943 г. получил тяжелое ранение и контузию. Награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени.

В 1943 г. предложил создать научное студенческое общество, что было расценено как попытка дискредитировать роль комсомола. По доносу арестован 11 сентября 1943 г. Осужден в 1944 г. на десять лет лагерей по 58 статье (контрреволюционная деятельность). В феврале 1954 г. был освобожден из заключения.

С 1961 г. работал в МГПИ им. В.И. Ленина на каф. общей химии, возглавлял лабораторию систем управления разработками систем (ЛаСУРс). В 1965 г. защитил диссертацию «Теоретические основы разделения редкоземельных элементов и методы оценки эффективности разделения» и получил ученую степень кандидата химических наук. В 1970 г. лаборатория была ликвидирована, К. после возбуждения уголовного дела был направлен на экспертизу в Институт судебной психиатрии им. В.П. Сербского. С 1971 г. снова работал в МГПИ им. В.И. Ленина, затем в Московском энергетическом институте (кафедра электрических систем), Научно-исследовательском институте автоматической аппаратуры (с 1978 г.), издательстве «Правда» (с 1986 г.). С 18 ноября 1977 г. в соответствии с постановлением Государственного комитета СССР по науке и технологиям № 480/278 К. был Главным конструктором системы управления страной в «особый период». Автор курса лекций «Естественнонаучные основы социально-экономических процессов», к-рый читал с 1993 г. для студентов факультета радиотехники и кибернетики МФТИ и в публичном пространстве. В последние годы жизни являлся председателем Научного совета по проектированию крупномасштабных систем на основе физических измеряемых величин, возглавлял Экспертный совет Комитета Государственной Думы РФ по безопасности.

Выдающийся авиаконструктор, «гений предвидения» Р.О. ди Бартини высоко оценил теоретический вклад К. в науку. Известный ученый Л. Ларуш назвал К. русским Леонардо да Винчи, поставив его в один ряд с другим мыслителем, академиком В.И. Вернадским.

Большое влияние на научно-философские представления К. оказали труды Ф., интерес к к-рым был стимулирован общением с О.Н. Сетницкой. Их знакомство произошло в 1966 г. в библиотеке МГПИ, куда К. заходил за нужными изданиями. По приглашению К. Сетницкая побывала на одном из заседаний ЛаСУРс. Осенью 1968 г. К. пригласил ее библиографом в ЛаСУРс, однако она не решилась оставить привычное место в библиотеке. В январе 1969 г. Сетницкая познакомила К. с работой А.К. Горского и Н.А. Сетницкого «Творческий марксизм и ликвидация хвостизма в биологии» (1937), а затем с главами из книги Сетницкого «О конечном идеале», привлекла его внимание к работе В.Н. Муравьева «Овладение временем как основная задача организации труда» (М., 1924). В 1969 г. также произошло знакомство К. с Б.Ф. Славиным, писавшим о Ф. По свидетельству Славина, К. «предложил использовать основную идею Федорова о создании практически бессмертного человека в качестве конечной цели управления системой здравоохранения», неоднократно обсуждал с ним «идеи жизни, смерти, бессмертия человека», «управления природой и космосом», «необходимости объединения ученых и неученых в борьбе со смертью», а также и «практические работы федоровцов, в частности, эксперименты “биокосмистов” 1920-х годов, связанных с извлечением электричества из земной атмосферы, работы Н. Сетницкого и В. Муравьева об управлении временем и метаморфозом биологических процессов, отдельные научные открытия А. Чижевского и т.д.» (Славин Б.Ф. Идеология возвращается. М., 2009). В 1980 г. К. познакомился с С.Г. Семеновой, оценившей «его работы об экспансии жизни, антиэнтропии» за четкость и структурированность идей (Дневник С.Г. Семеновой, запись от 24–25 мая 1980 г.); их контакты продолжались и в дальнейшем. В середине 1990-х гг. бывал на семинарах в Музее-библиотеке Н.Ф. Федорова, к-рыми руководила Семенова.

В итоговой статье «О смысле жизни человечества» К. писал: «…мы впервые имеем возможность соединить высшие достижения всех наук с высшими достижениями теологии, которая и была хранителем всего философского наследия человечества. Тот, кто принес эти идеи в мир (может быть и кто-то ранее его) — это Николай Федорович Федоров (1828–1903). <…> “Человек только тогда станет Человеком, когда победит смерть” (Н.Ф. Федоров)» (Цит. по: Большаков Б.Е., Кузнецов О.Л. П.Г. Кузнецов и проблема устойчивого развития человечества в системе «природа — общество — человек» // Вестник Российской академии естественных наук. 2014. № 4. С. 33).

К., после векового забвения, заново ввел в научный оборот идеи С.А. Подолинского, связанные с энергетической основой человеческого труда, антиэнтропийной сущностью культуры в целом. Развитие энергетического подхода Подолинского, к-рого В.И. Вернадский считал «забытым научным новатором» и своим предшественником в разработке учения о биосфере и ее эволюции в ноосферу, позволило К. выявить противоречия и исторические ограничения монетарной экономики и заложить (параллельно с Л. Ларушем) теоретические основы альтернативной экономической парадигмы — «физической экономики». Физическая экономика позволяет выражать экономические процессы в физически измеряемых величинах, в системе природных энергоэкологических показателей. В рамках физической экономики способы организации и управления хозяйственной деятельностью человека, выстраивание экономических отношений в обществе в целом, опираются на «естественные» законы физики. В терминах философии общего дела Ф. «физическая экономика» является научной разработкой принципов хозяйственной и финансовой деятельности планетарного человечества, реализующей основные положения «экономии спасения».

Физический подход к пониманию информационных, энергетических, финансовых потоков, организуемых в рамках хозяйственной деятельности человека, открывает, по мысли К., перспективу целенаправленного развития общества, конструирования систем жизнеобеспечения регионального и глобального масштабов. В прикладном значении эти выводы были использованы при проектировании автономных систем (таких, как подводные лодки, космические корабли и орбитальные станции).

Дальнейшее обобщение эти взгляды К. получили в идее конструирования систем научного управления обществом, необходимости инженерии истории, в обосновании конструктивной функции жизни в космосе. При этом К. предложил и в своих трудах использовал определение жизни как области явлений, подчиняющихся космологическому закону, противоположному по своему действию второму началу термодинамики: «Существует широкая область явлений, в которых второй закон термодинамики не имеет силы. И именно эта область физических явлений носит название Жизнь. Обратное положение имеет название Смерть. Борьба между ними и образует всю совокупность процессов безграничного Космоса» (Цит. по: Там же. С. 30).

В такой постановке вопроса о сущности жизни понятия «Космос» и «Человечество» образуют новую категориальную пару, рассмотрение отношений в к-рой приводит К. к выводу о космической роли человечества, необходимости сознательного направления планетарного и космического эволюционного процесса, проявления в последнем начал проективизма и конструктивизма, активно противодействующих энтропии. «Связь явлений жизни с космосом оказалась связью между вторым началом термодинамики и явлениями жизни» (Побиск Георгиевич Кузнецов. Идеи и жизнь. М., 1999. С. 7).

В рамках исторического конструктивизма К. обозначает один из опорных в идейном пространстве Ф. и русского космизма в целом вектор развития мировой цивилизации: «…мы стоим перед сверхзадачей — ликвидировать сам факт смерти! Известно, что человечество не ставит перед собой научных задач до тех пор, пока не будут намечены пути их решения. И эти пути открыты, хотя необходимые усилия для решения этой задачи почти в сто раз труднее, чем полет американцев на Луну» (Кузнецов П.Г. О смысле жизни человечества. Цит. по: Большаков Б.Е., Кузнецов О.Л. П.Г. Кузнецов и проблема устойчивого развития человечества в системе «природа — общество — человек». С. 33).

К. вводит термин «проектология» для описания процессов научного конструирования и активного формирования будущего планетарной цивилизации. Постулируя необходимость единой системы проектирования и управления устойчивым развитием общества на основе фундаментального закона развития жизни, проектология К. и в содержательном, и в идеологическом смыслах выражает основные интенции проекта общего дела Ф., утверждает проективный подход к пониманию истории человека в контексте явлений и процессов космического масштаба и значимости.

Соч.: Противоречие между первым и вторым законами Термодинамики // Известия АН Эстонской ССР. Т. VIII. Серия технических и физико-математических наук. 1959. № 3. С. 194–206; Жизнь // Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1962. С. 133–134; Кузнецов П.Г., Бартини Р.О. Множественность геометрий и множественность физик // Моделирование динамических систем. Вып. 2. Брянск, 1974. С. 18–29; Искусственный интеллект и разум человеческой популяции // Александров Е.А. Основы теории эвристических решений: Подход к изучению естественного и построению искусственного интеллекта. М., 1975; Избранные труды. Дубна, 2014.

Лит.: Чесноков В.С. Из плеяды великих (к 90-летию со дня рождения П.Г. Кузнецова) // Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление: журнал. Дубна, 2014. Т. 1. № 2 (23). С. 29–67.