Тард Габриель: различия между версиями

Petrov (обсуждение | вклад) |

Petrov (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

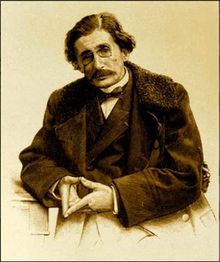

| − | [[Файл:Тард-1.jpg|right|220px|Тард | + | [[Файл:Тард-1.jpg|right|220px|мини|Габриель Тард]]'''ТАРД''', Жан Габриель''' '''(''фр.'' Tarde, Jean-Gabriel<nowiki>) [12 марта 1843, </nowiki>Сарла, Франция — 13 мая 1904, Париж, Франция], франц. юрист, социолог и криминолог, один из основателей субъективно-психологического направления в западной социологии. Проф., зав. каф. современной философии в Коллеж де Франс (с 1900 г.). Член Академии нравственных и политических наук (с 1900 г.). |

В основе социологических теорий Т. — статистические данные, научное исследование и анализ к-рых осуществлялись методом сравнения. Научный интерес Т. сфокусирован на взаимодействиях людей, проявлениях индивидуальных сознаний. Система отношений людей, в конечном счете, продуцирует общество. Исходя из данной посылки, Т. разрабатывал научные основы социальной психологии, к-рая и должна служить фундаментом социологии. | В основе социологических теорий Т. — статистические данные, научное исследование и анализ к-рых осуществлялись методом сравнения. Научный интерес Т. сфокусирован на взаимодействиях людей, проявлениях индивидуальных сознаний. Система отношений людей, в конечном счете, продуцирует общество. Исходя из данной посылки, Т. разрабатывал научные основы социальной психологии, к-рая и должна служить фундаментом социологии. | ||

Текущая версия на 12:00, 15 февраля 2019

ТАРД, Жан Габриель (фр. Tarde, Jean-Gabriel) [12 марта 1843, Сарла, Франция — 13 мая 1904, Париж, Франция], франц. юрист, социолог и криминолог, один из основателей субъективно-психологического направления в западной социологии. Проф., зав. каф. современной философии в Коллеж де Франс (с 1900 г.). Член Академии нравственных и политических наук (с 1900 г.).

В основе социологических теорий Т. — статистические данные, научное исследование и анализ к-рых осуществлялись методом сравнения. Научный интерес Т. сфокусирован на взаимодействиях людей, проявлениях индивидуальных сознаний. Система отношений людей, в конечном счете, продуцирует общество. Исходя из данной посылки, Т. разрабатывал научные основы социальной психологии, к-рая и должна служить фундаментом социологии.

Развитие общества, по Т., обуславливается процессом подражания: копирования и повторения одними индивидами поведения других. Подражательность — концептуальное понятие в социологических построениях Т. В процессе подражания, имитации осуществляется историческое воспроизводство основных ценностных, религиозных и иных констант социума, и таким образом обеспечивается целостность общества. «Общество есть не что иное, как организация подражательности» (Тард Г. Законы подражания. СПб., 1892. С. 71). Все изобретения и нововведения, все материальные ценности есть результат процесса подражания обыкновенных людей, не способных на проявление мысли и воли, немногочисленным одаренным личностям, действительным творцам-новаторам, вождям, политическим и религиозным лидерам, к-рые, по мнению Т., являются истинными двигателями социальной эволюции.

Т. проводил сравнительный анализ форм социальной общности и взаимодействия, используя понятия публики и толпы. Публика формируется на основе интеллектуальных связей и духовного единства. Толпа возникает под давлением низших инстинктов и страстей человека, часто сводимых лишь к физическому контакту и простейшим привычкам людей, она проявляется как социальная стихия. Толпа — эволюционно отсталая социальная форма, это дикое существо, «бешеный, несдержанный зверь», иногда напоминающий собой «беспозвоночное низшего порядка, род какого-то чудовищного червя» (Тард Г. Преступления толпы. Казань, 1893. С. 10). «Зверь-толпа» («bête humaine») — проявление царства животных. Именно в толпе в полной мере реализуется подражательность, которая создает эффект монолитности и единодушия, но это согласие бесплодно в творческом выражении, оно лишь продукт бессознательного подражания людей толпы, действие инстинкта подражания. Такова «психофизиология толпы».

Исследования Т. были обобщены и оформлены в теории «преступной толпы», получившей развитие в европейской социологии и криминалистике. В России работа Тарда (Tarde G. La foule criminelle. Paris, 1892) практически сразу была переведена на русский язык (Тард Г. Преступления толпы. Казань, 1893) и вызвала интерес как попытка теоретического объяснения проявлений социального беспорядка. Взгляды Т. оказали сильное влияние на социологические доктрины «субъективной школы» (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, С.Н. Южаков, Н.И. Кареев). Ю. Хабермас считает Т. основателем теории массовой культуры и современной методологии изучения общественного мнения.

Ф., к-рому была известна теория преступной толпы, считал невозможным сводить весь эффект социальности лишь к проявлениям стихийности, коллективной психопатичности и разнузданности нравов. В противовес абсолютизируемым обобщениям теории преступной толпы об интеллектуальном понижении и нравственном опрощении личности в стадной массе, Ф. стремился вскрыть воспитательную пружину и возвышающее начало истинной коллективности и предъявлял жизненные примеры социальной организованности людей принципиально иного характера.

Критикуя утверждения Т. и его единомышленников о том, что собрания людей обнаруживают черты психических эпидемий, Ф. обращается к историческому опыту построения обыденных храмов в России, а также к обычаю «помочей и толок». Обыденный храм возводился в течение дня/суток, причем, как правило, строительство начиналось с «нулевого цикла», а завершалось освящением нового храма и первой службой в нем. Такая практика действительно требовала и, одновременно, вырабатывала особую коллективную психологию, совершенно не вписывающуюся в теоретические схемы «социальной психологии» Т., а сам проект мог быть осуществлен только в условиях полного согласия и подлинного единодушия людей, соединенных в едином деле. «Оказывается более справедливым убеждение нашего народа, что совокупность людей образует не толпу с разнузданными, грубыми стремлениями, в которой благоразумный средний человек обращается в дикаря, зверя, но “мир»”, т. е. общество, в котором царят согласие и единение, для единого дела, в котором отметается греховный элемент частных составных единиц, и человек от святости общего дела очищается и достигает небывалой духовной высоты» (III, 58).

Факты достоверно-практического, актуально-деятельного единства, возникающего при построении обыденных храмов, по мнению Ф., представляют убедительное опровержение основных положений «социальной психологии» Т.: если и говорить о толпе, к-рая за один день дружными усилиями возвела храм, то такую толпу следует называть святой. Вывод Ф.: «…главная причина розни скрывается не в людях, а в отсутствии дела безусловно благого и святого, дела, которое было бы одинаково дорого для всех» (III, 54). Таким образом, не изначально преступный замысел толпы, а ростки «совершеннолетнего общества» — такова, по Ф., предельно жесткая антитеза реальной народной психологии и учения Т.

Ф. противопоставляет теориям «клеветников на человеческую природу» о преступности всякой толпы явления согласия, единомыслии, единодушия, к-рые соединяют многих людей в одно общее дело, являющееся, по сути, литургией. В способности к соединению в святом деле Ф. видел проявление братскости и предполагал разгадку вопроса «что такое Россия, к чему она способна, что ей нужно делать» (III, 101). Ценность такой практики состояла в том, что она служила жизненным уроком и «бытовым» опытом совместного осуществления чаемого, через братское чувство и успешное предприятие она взращивала и культивировала психологию активного соучастия каждого человека в исходе общего дела и судьбе мира.

Соч.: Публика и толпа. СПб., 1899; Социальные законы. СПб., 1901; Общественное мнение и толпа. М., 1902.

Лит.: Козлов А.А. Тард (G. Tarde) и его теория общества. Киев, 1887; Баженов Н.Н. Габриель Тард, личность, идеи и творчество. М., 1905.