Вахтин Борис Борисович: различия между версиями

Petrov (обсуждение | вклад) м |

Petrov (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

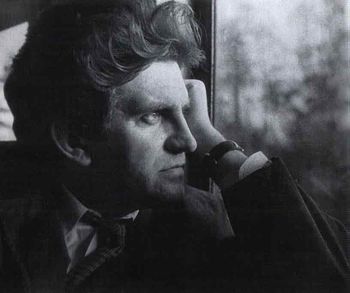

| − | '''ВАХТИН '''Борис Борисович ( | + | [[Файл:Vahtin-1.jpg|right|350px|Б.Б. Вахтин. Фото Б.С. Шварцмана]]'''ВАХТИН '''Борис Борисович (3 марта 1930 (Ростов-на-Дону, СССР — 12.11.1981 (Ленинград, СССР)) — писатель, переводчик, публицист, пасынок Д.Я. ''Дара''. |

Окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (1949), занимаясь китайской поэзией. Сотрудник Ленинградского отделения института народов Азии АН СССР (с 1952 г.). Автор исследований по китайской поэзии «Юэфу: Из древних китайских песен» (1959), «Юэфу: Из средневековой китайской лирики» (1964), член Союза писателей СССР как переводчик (1964). Принадлежал к околодиссидентскому кругу, в частности, выступал в защиту И.А. Бродского на судебном процессе. Публиковался в самиздате и за рубежом, один из создателей и участников литературной группы «Горожане», декларировавшей обновление художественного языка, стремление к «слову живому, творящему мир заново после Бога». Участник альманаха «Метрόполь» (повесть «Дубленка» (1979)). Автор художественных произведений «Ванька Каин» (1964), «Одна абсолютно счастливая деревня» (1965), «Дубленка» (1978), «Надежда Платоновна Горюнова» (1980) и др., публицистических сочинений «Это мултанское дело» (1966), «Гибель Джонстауна» (1979/1986) — о значении религиозного откровения и критике сектантства и религиозного рвения; «Этот спорный русский опыт» (1978), «Письма к самому себе» (1967/2005), «Необходимые объяснения с самим собой» (1980/2000), «Человеческое вещество?»(1986) — о судьбе России, русской культуры и человечества. | Окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (1949), занимаясь китайской поэзией. Сотрудник Ленинградского отделения института народов Азии АН СССР (с 1952 г.). Автор исследований по китайской поэзии «Юэфу: Из древних китайских песен» (1959), «Юэфу: Из средневековой китайской лирики» (1964), член Союза писателей СССР как переводчик (1964). Принадлежал к околодиссидентскому кругу, в частности, выступал в защиту И.А. Бродского на судебном процессе. Публиковался в самиздате и за рубежом, один из создателей и участников литературной группы «Горожане», декларировавшей обновление художественного языка, стремление к «слову живому, творящему мир заново после Бога». Участник альманаха «Метрόполь» (повесть «Дубленка» (1979)). Автор художественных произведений «Ванька Каин» (1964), «Одна абсолютно счастливая деревня» (1965), «Дубленка» (1978), «Надежда Платоновна Горюнова» (1980) и др., публицистических сочинений «Это мултанское дело» (1966), «Гибель Джонстауна» (1979/1986) — о значении религиозного откровения и критике сектантства и религиозного рвения; «Этот спорный русский опыт» (1978), «Письма к самому себе» (1967/2005), «Необходимые объяснения с самим собой» (1980/2000), «Человеческое вещество?»(1986) — о судьбе России, русской культуры и человечества. | ||

Версия 12:13, 15 января 2019

ВАХТИН Борис Борисович (3 марта 1930 (Ростов-на-Дону, СССР — 12.11.1981 (Ленинград, СССР)) — писатель, переводчик, публицист, пасынок Д.Я. Дара.

Окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (1949), занимаясь китайской поэзией. Сотрудник Ленинградского отделения института народов Азии АН СССР (с 1952 г.). Автор исследований по китайской поэзии «Юэфу: Из древних китайских песен» (1959), «Юэфу: Из средневековой китайской лирики» (1964), член Союза писателей СССР как переводчик (1964). Принадлежал к околодиссидентскому кругу, в частности, выступал в защиту И.А. Бродского на судебном процессе. Публиковался в самиздате и за рубежом, один из создателей и участников литературной группы «Горожане», декларировавшей обновление художественного языка, стремление к «слову живому, творящему мир заново после Бога». Участник альманаха «Метрόполь» (повесть «Дубленка» (1979)). Автор художественных произведений «Ванька Каин» (1964), «Одна абсолютно счастливая деревня» (1965), «Дубленка» (1978), «Надежда Платоновна Горюнова» (1980) и др., публицистических сочинений «Это мултанское дело» (1966), «Гибель Джонстауна» (1979/1986) — о значении религиозного откровения и критике сектантства и религиозного рвения; «Этот спорный русский опыт» (1978), «Письма к самому себе» (1967/2005), «Необходимые объяснения с самим собой» (1980/2000), «Человеческое вещество?»(1986) — о судьбе России, русской культуры и человечества.

В публицистических текстах («Этот спорный русский опыт», «Необходимые объяснения с самим собой», «Человеческое вещество?») раскрывается как мыслитель, близкий взглядам Н.Ф. Федорова, В.И. Вернадского, П. Тейяра де Шардена и русского космизма. Свои оригинальные социально-исторические и философские взгляды излагает в посмертно опубликованной работе «Человеческое вещество?»

Познакомиться с философией Ф. мог в разные периоды жизни: приемным отцом В. был Д.Я. Дар, автор биографий К.Э. Циолковского «В добрый час» (1948) и «Повесть о К.Э. Циолковском» (1956), в к-рых упоминается встреча Ф. и юного Циолковского в Библиотеке Румянцевского музея в Москве. Также В. был знаком с И.М. Забелиным, к-рый, будучи физиогеографом, интересовался теорией ноосферы, писал о Ф.

В заметке «Этот спорный русский опыт», опубликованной анонимно на Западе, В. рассматривает русскую историю как дуалистическую: с одной стороны, бесчеловечность, с другой — высочайшие взлеты духовности: «Всю историческую дорогу, нарастая, террор, тайная полиция, Сибирь, каторга для думающих, варварская цензура, море неграмотных, наконец, верх государственной преступности — архипелаг ГУЛаг... и тут же, в этой же стране, на этой же земле, пропитанной кровью чуть ли не до антиподов, расцвела и не прекращается огромная, интенсивнейшая духовная деятельность. Пожалуй, только в библейские времена возникало в одном народе столько пророков, прорицателей, учителей жизни, сколько у нас за последние, скажем, 150 лет. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Хомяков, Толстой, Блок, Вл. Соловьев, Бакунин, Герцен, Кропоткин, Ульянов, Федоров, Леонтьев, Бердяев, Флоренский, Скрябин, Пастернак, Солженицын, Сахаров, Шафаревич, С. Соловьев, Ключевский...» (Вахтин Б.Б. Этот спорный русский опыт. Главы из книги // Звезда. № 8. 1998. С. 108).

По мнению В., в России в этот период чувствовалось скорое приближение крупных перемен, переход в «инобытие»: «Казалось, перед революцией удесятерилось ожидание, предчувствие, предвидение золотого века, рая на земле… В красках Врубеля, в музыкальных экстазах Скрябина, в словесных водопадах Бердяева, в научных концепциях Вернадского, в сотнях и тысячах талантов, словно бы внезапно раскрывшихся во всех сферах жизни и деятельности нации, находим мы черты этого необычайного… понимания судеб мира и пророчества о путях его спасения» (Вахтин Б.Б. Человеческое вещество? // Эхо. Париж, 1986. № 14. С. 21).

В философско-публицистическом трактате «Человеческое вещество?», ключевом для понимания взглядов В., он ставит Ф. в ряд «пророков»: «Одним из самых могучих мыслителей этой полосы был скромный служащий Румянцевского музея Николай Федорович Федоров». (Там же). Опираясь на главное сочинение Ф. «Вопрос о братстве, или родстве…», В. излагает учение всеобщего дела, отмечая идею регуляции природы, подчеркивая актуальность призыва Ф. к обращению армии в естествоиспытательную силу: «И сегодня мы продолжаем мечтать о спасении от голода и войны. И мы понимаем, как мог поразить нормального человека тот факт, что орудие смерти применимо во имя жизни…» (Там же. С. 22). В. поясняет представление Ф. о назначении «ученых», к-рые должны, исследуя природу, искать средства к преодолению болезни и смерти, особенно акцентируя тезис философа о человеке как том существе, в к-ром природа приходит к самосознанию, чтобы преодолеть смертность в самом себе, о человеческом разуме как «разуме правящем», орудии регуляции: «Федоров указывает свой путь — на первый взгляд, фантастический, но если вдуматься — совершенно трезвый и, более того, едва ли не единственно разумный» (Там же. С. 24).

«Огромной, необъятной» называет В. проективную мысль Ф.: «Воскресить отцов, воскресить всех умерших; победить природу — источник смерти; заселить бессмертными существами всю вселенную — вот то общее дело, к которому призывает Федоров. Трудно найти идею более грандиозную, более сумасшедшую, чем эта!» (Там же. С. 24). В. подчеркивает евангельские корни воскресительной идеи Ф., его этики родства и братства. Понимание идеи «воскресения во плоти» как некоего «разового чуда во время второго пришествия Христа» кажется ему «ограниченным» и «догматичным». Трактуя в духе идей Ф. и В.С. Соловьева понятие чуда, В. пишет: «Второе пришествие, возможно, решительно ничем не будет походить на первое, а воскресение во плоти может оказаться вовсе не чудом, а результатом труда и заслуги людей — то есть чудом, но чудом практическим, чудом братского единения людей для победы над смертью, над природой» (Там же. С. 25).

В. видит рациональное зерно и в критике Ф. идеи прогресса, указывая, что в этой идее «неизбежно заложены оценки», ставящие прошлое ниже чем настоящее, а настоящее ниже ,чем будущее, «а в этих оценках уже коренится разобщение людей» (Там же. С. 25). Отмечает его спор с концепцией социализма, заменившего идею «родства», в глубине к-рой любовь и чаяние воскрешения, идеей «товарищества», для к-рого «смерть есть потеря, вполне заменимая» (Там же. С. 26). И далее сосредотачивается на идее преодоления смерти, подчеркивая свой особый к ней интерес.

В. исходит из идей В.И. Вернадского о «живом веществе» и роли разума в природе, развитые в его концепции ноосферы. Он развивает подход т.н. «третьего отношения», намеренно рассматривая человечество в биологическом ракурсе — как вещество. Первые два отношения — «человек — человек» и «человек — природа». Третье отношение — «природа — человек», как пишет сам автор, «отношение, в котором субъектом является вселенная, а человечество — всего лишь объектом, функцией, производной природы». (Там же. С. 61). В текстах В. понятия «природа» и «космос» тождественны: природа понимается в максимально широком смысле, расширяясь до объема Вселенной. Человек не просто подчинен природным (космическим) силам — он сам природная сила, к-рой она пользуется в своих целях: люди — «рабочие и рабы природы — как сила тяготения, как внутризвездные процессы, как магнитные поля, — не в результате “сознательного” акта природы они таковы, а потому, что они — органическая часть структуры мироздания» (Там же. С. 63). Человечество неразрывно связано с космической природой, повторяя ее структурную организацию во множестве проявлений «от политики до поэтики».

Формирование общества, согласно В., происходит как последовательность трех отношений. В отношении «человек-человек» гений, талант, одаренный человек производит малое социальное действие, к-рое служит причиной начала движения «человеческого вещества» — приводит людей к объединению в большие социальные группы с различными целями. Эти человеческие объединения («шарики человеческого вещества») ввиду различий противоборствуют друг с другом. Для поддержания жизни и продолжения противоборства элементы человеческого вещества вступают в отношение «человек-природа», находя ресурсы, средства существования, энергию из природы, «из мертвого, медленно остывающего (второй закон термодинамики) мира — и оживляют, разогревают среду, в которой действуют… На сцену выступает третье отношение» (Там же, с. 67). Деятельность отдельного человека в его стремлении удовлетворить свои потребности провоцирует создание общественных отношений, для поддержания к-рых требуется взаимодействие с природой (космосом), что, в свою очередь, служит на благо самой природе (космосу), препятствуя ее остыванию, дисперсии. «Вот так — от желаний отдельного человека к желаниям групп людей, от желаний групп к “саморазогреву” природы — прокладывает себе путь космическое в земном, вселенная в своей крупице, универсальное в индивидуальном» (Там же, с. 67).

Человек — орган природы, необходимый для поддержания жизни — предотвращения остывания и дисперсии.

В своем понимании человека В. близок представлению С.А. Подолинского, Н.А. Умова, В.И. Вернадского об антиэнтропийной сущности жизни. Он указывает, что Ф. одним из первых произнес «слова об отношении природы (слепой силы) к нам и идею о том, что наше особенное свойство, наш разум нужен природе» (Там же. С. 23). При этом, следуя Ф., В. не устает подчеркивать, что в настоящее время, пока человечество смертно и разъединено, природа использует человеческий род для поддержания своего существования, не заботясь о праве и счастье каждой конкретной личности. Каждое действие индивида подчинено природной (космической) системе; человек как часть космоса находится в подчиненном, страдательном положении. Выход из подчиненного положения при «третьем отношении» (избавление от оков 3-го отношения и понятия пакибытия, «золотого века», рая на земле, абсолютного счастья и пр. В. считает синонимами) мыслитель видит в направлении всеобщих усилий на воскрешение умерших и преодоление смертности человека: «...Абсолютное счастье не может быть ничем иным, кроме воскресения из мертвых всех во плоти, кроме бессмертия людей. Но пока не подчиним мы всю нашу систему ценностей этой цели — бессмертию и воскресению, — обречены мы быть частью слепой природы» (Там же. С. 100)

Говоря о свободе воли при «третьем отношении», В. главным проявлением несвободы воли человека называет его физическую смертность: «Физическая смерть — вот что ставит под сомнение свободу человеческой воли. Человек может творить добро, может делать зло… но рано или поздно… он будет убит неизвестно за что и почему...» (Там же. С. 56) Главной отличительной особенностью человека от животного В. считает осознание смертности и способность ее преодолеть. (Там же. С. 62).

В финале работы «Человеческое вещество?» В. обращается к критике христианства, понимаемого как религия индивидуального спасения, и, акцентируя федоровские идеи «активного христианства», задается вопросом, сумеют ли люди снять антиномию небесного и земного, духовного и материального, коллективного и индивидуального, синтетически примиряя эти начала, реально осуществляя в истории завет Христа «Мертвых воскрешайте!» Он полагает, что «общественные условия», необходимые для осуществления идеала всеобщего дела, созрели «в глубине русской истории. Русская мысль родила, выпестовала и попыталась осуществить на практике идею всемирного братства людей и совместного достижения ими бессмертия. Да, попытка реализовать идею братства пока что была более чем неудачной. Но, может быть, Россия еще не сказала своего последнего слова?..» (Там же. С. 102–103).

Близость своих воззрений идеям Ф. и русских космистов В. прямо декларирует во фрагменте «Необходимые объяснения с самим собой» (1980), представляющим собой начало незавершенной работы и написанном за год до смерти. Излагая свое «кредо» как писателя, мыслителя, человека, В. подчеркивает, что главный вопрос, к-рый встал перед ним самим и к-рый встает перед каждым живущим, есть «вопрос о смерти, о ее неотвратимости». Полнота разрешения этого вопроса — в идее воскресения во плоти. Но такое воскресение «возможно только усилиями одушевленной плоти — т. е. трудом людей, их совокупным и напряженным трудом».

Снимая, в духе Ф., гипноз апокалипсической катастрофы, В. подчеркивает, что «род человеческий стоит еще на самом пороге своей истории, что он еще только начинает жить, что все эсхатологические пророчества и экологические предсказания гибели хотя и основаны на чувстве действительной опасности, но совсем преждевременны, отражая, скорее, постоянное неудовлетворение достигнутым, чем приближение “конца света”». Само положение человека в природе, по мысли В., отрицает идею конца мира: «Люди и природа — единая структура, саморегулирующаяся система, так что истребить окружающий мир люди так же не в силах, как поднять себя за волосы».

Возвращаясь к идее предназначения России, декларированной во многих сочинениях В., писатель утверждает, что рус. мысль в лице Ф., «Циолковского, Вернадского, Достоевского, Соловьева» и др. предложила «путь к общему освобождению от смерти, к принципиально иному бытию людей, основанному на принципе “владыкой мира должна быть жизнь”». При этом, утверждая русские корни идеи всеобщего бессмертия и воскрешения, В. подчеркивает ее планетарность: для «торжества на земле бессмертия во плоти» «понадобятся усилия всех, творчество всех жителей планеты». Веря в созидательный вектор развития мира, в осмысленность бытия и истории, в онтологическое бессилие зла, В. указывает, что, даже продолжая упорствовать на путях розни, отдаваясь ложным целям и ценностям, люди могут вдруг «натолкнуться на те открытия, без которых недостижимо бессмертие». То, каким будет будущее, всецело зависит, по В., от человеческой свободы: «от нашей воли, от нашего выбора — гарантии успеха нет, предопределения тоже нет» (Вахтин Б.Б. Необходимые объяснения с самим собой // Звезда. 2000. № 11. С. 143–145).

Соч: Так сложилась жизнь моя...: Повести и рассказы Л., 1990; Портрет незнакомца. СПб, 2010.

Лит.: Арьев А.Ю. Борис Борисович Вахтин // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: биобиблиографический словарь: в 3 т. Т. 1. М., 2005. С. 351–352; Ким Ю.Ч. Сударь дорогой: [О Б. Вахтине] // Звезда. 1998. № 8. С. 104–108; Ким Ю.Ч. И я там был: книга прозы. М., 2016; Панова В.Ф. О моей жизни, книгах и читателях. Л., 1975; Самиздат Ленинграда: 1950-е — 1980-е: Литературная энциклопедия. М., 2003. С. 129–130.

Архивы: РО ИРЛИ. Фонд Б.Б. Вахтина (не описан).