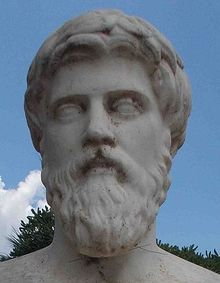

Плутарх

ПЛУТАРХ (др.-греч. — Πλούταρχος) [ок. 46, Херонея, Беотия — ок. 127, там же?], древнегреческий писатель и философ, общественный деятель и просветитель римской эпохи, жрец Храма Аполлона в Дельфах.

За заслуги П. был избран на должность главного архитектора и архонта-эпонима Херонеи. Имя П. присвоено одному из кратеров Луны, его именем назван астероид.

Творческое наследие философа обширно. П. оставил после себя более 200 сочинений, значительная часть из к-рых дошла до нашего времени. Важнейшее произведение П. «Сравнительные жизнеописания» (др.-греч. — Βίοι Παράλληλοι; лат. — Vitae parallelae) посвящено совместным параллельным изложениям и сравнительным характеристикам биографий некоторых пар выдающихся исторических деятелей Греции и Рима, напр., великих полководцев — Александра Македонского и Юлия Цезаря, знаменитых ораторов — Демосфена и Цицерона, и др. деятелей прошлого. П. считается основоположником биографического жанра в античной историографии. Помимо собственных сочинений П. под его именем сохранились и получили широкую известность произведения ряда неизвестных авторов, вошедших в историю науки под именем Псевдо-Плутарх. Другим значительным трудом П. является свод нравственных сочинений «Моралии», объединяющий философские, литературные, публицистические произведения различной тематики.

П. изучал философию в Афинах у платоника Аммония, считал себя последователем Платона. Система филос. взглядов П. отличается эклектичностью, отражает значительное влияние учений перипатетиков и стоиков. Философские воззрения П. раскрываются через его толкование трудов Платона («Платоновские вопросы» и др.), критику теорий стоиков («О противоречиях у стоиков») и эпикурейцев («О том, что даже приятная жизнь невозможна, если следовать Эпикуру»). Его сочинения посвящены также астрономии, религии, морали; обращены к вопросам семейной жизни, педагогики, политики; содержат сведения по истории философии и древнеегипетской мифологии. В области этики философске рассуждения П. основаны на признании решающей роли практических действий человека.

Литературно-философское наследие П. оказало значительное влияние на научную мысль и художественное творчество последующих веков (Аппиан Александрийский, Шекспир, Рабле, Монтень, Мольер, Руссо, Шиллер). Произведения П. активно переводились и многократно переиздавались, начиная с эпохи Возрождения. Переводы на рус. яз. известны с XVIII в.

Ф. упоминает П. при обращении к «Истории» Геродота. Сочинения «отца истории», содержащие описание греко-персидских войн, Ф. воспринимал как начало истории борьбы (Европы с Азией). П. усматривал в трудах Геродота злокозненное толкование и намеренное очернение истории греческих государств, величайших городов и мужей Греции, обвинял Геродота в недостаточном патриотизме за излишнюю широту и сдержанность в изложении истории борьбы эллинского мира с Азией, укорял его в том, что тот «такой горячий сторонник варваров» (Плутарх. О злокозненности Геродота // Лурье С.Я. Геродот. М., Л., 1947. С. 167). Ф. же, напротив, содержанием подлинной и действительно всемирной истории, в полноте ее теоретического начала и фактической событийности, считал не хронологию борьбы, не противостояние и противоборство Европы и Азии, Востока и Запада, а их соединение. Задачей всемирной истории должно стать объединение всего рода человеческого с целью возвращения сынами жизни ушедшим отцам. Подлинная история, по Ф., не только устраняет борьбу и всяческую вражду, но и требует участия во всеобщем историческом проекте («история как акт»). Такое единение, а значит и история — история общего дела, — возможно, поскольку все народы имеют единую праотчину, и потому изначально, но пока бессознательно, объединены единым историческим смыслом. «Вопрос о праотчине, а не борьба и есть истинное начало истории…» (II, 209). В такой семантике упрек П. обращается в упрек Ф. самому П. в абсолютизации борьбы между эллинами и варварами, в узости его исторического мышления: «Упрек, который делает Плутарх “отцу истории” в недостатке патриотизма, еще в большей степени может относиться к “отцу поэзии” Гомеру, который не борьбу воспевает Запада с Востоком, а жертв оплакивает этой борьбы. К Гомеру и Геродоту должно присоединить и Нестора, который не только признает единство славян восточных, западных и южных, но и признает нашу связь с аглянами и другими немецкими народами, с Римом, не говоря уже о Царьграде, а также и с Востоком, за Хвалынским морем лежащим» (II, 210).

Соч.: Соч. М., 1983; Застольные беседы. Л., 1990; Сравнительные жизнеописания. В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1994; Морали. М., Харьков, 1999.

Лит.: Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография: К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М., 1973; переизд.: Аверинцев С.С. Образ античности. СПб., 2004; Гончарова Т.В. Плутарх. М., 2010.