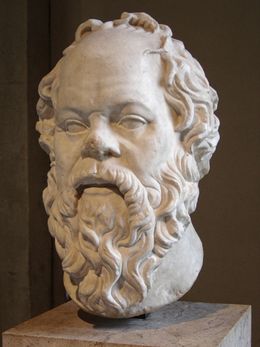

Сократ

СОКРАТ (470/469 до н. э., Афины — 399 г. до н. э., Афины) — древнегреческий философ.

С. — легендарная фигура, во многом ставшая символом самой философии, ее мужественного поиска истины и готовности умереть за истину. В культурной памяти человечества С. — идеал истинного мудреца и подлинной человечности, прославившийся своим образом мысли и образом жизни. Именно это дало основание некоторым русским философам уподоблять Ф. С. Титул «московский Сократ», данный философу С.Н. Булгаковым, надолго закрепился за ним. В статье «Загадочный мыслитель» Булгаков писал: «Нельзя не согласиться, что в книге Федорова, и еще больше в ее авторе, этом московском Сократе, мы имеем одно из оригинальнейших явлений русской жизни нового времени» (Булгаков С.Н. Загадочный мыслитель //Два града. Исследования о природе общественных идеалов. СПб., 1997. С. 323). В.Н. Ильин в статье, посвященной религиозно-философскому мировоззрению Ф., писал, что в лице «Ф. во второй раз человечество увидело Сократа, т.е. человека, за которым уже кончаются возможности тварные и начинаются боготварность» (Pro et contra II, 678). С.Г. Семенова, комментируя сравнения Ф. с С., писала: «За этим сравнением, часто прилагаемым к Николаю Федоровичу, стоит <…> указание на самый тип и склад их как мыслителей — духовных вождей человечества, одного — дохристианской, а другого — христианской эры» (Семенова 2004, 7).

При этом отношение самого Ф. к философии С. было крайне негативным в течение всей жизни философа. Ф. часто ссылается на С., но всегда с одним и тем же критическим пафосом, видя в нем не только личного идейного оппонента, но и человека, чье учение сформировало ложные основания философии, с которых она не может сойти до сих пор. С.Г. Семенова разъясняет этот аспект следующим образом: «“Познай самого себя”, изреченное в античной древности пифией дельфийского храма Аполлона и запечатленное резцом на входной его колонне, как известно, стало в центр рационалистической этики Сократа, отбросившего древнегреческую натурфилософию и обратившего философский интерес к человеку, к его сознанию, к самопознанию его внутренней сущности с целью ее полной и счастливой реализации. Федоров, гениально чуткий к дефициту понимания и восценения родовой, коллективно-родственной сущности человека, увидел в сократовском “познай самого себя” опасный уклон в “знай только себя”, столь ярко выплывший позднее в западном индивидуализме и через столетия философского развития буквально завершившийся в имморализме Макса Штирнера с его своим единственным “я” (“возлюби себя”), для которого ты, другой — лишь предмет, потребляемый мною» (Cеменова 2004, 351). «Самопознание», инициированное С., является, таким образом, коренным злом, способствует разъединению людей. Эта мысль повторяется у Ф. в разных работах, и здесь его критицизм заострен до предела. В работе «Вопрос о братстве, или родстве…» Ф. пишет: «В оракуле Дельфийском, произнесшем бесчеловечное “познай самого себя” (т. е. знай только себя), христиане справедливо видели голос, действие, дьявола, а в демоне Сократа — черта. Такова же и жалкая эгоистическая августино-декартовская переделка — “сознаю, ergo существую” (существую только, а не живу еще)» (I, 204). Ф. полагает, что сознание не может быть «чистым», т. е. отвлеченным, поскольку «сознание себя» не может быть отделено от «признания других».

В заметках к сочинению «Супраморализм, или всеобщий синтез» дана ретроспективная оценка всей истории философии: «“Познай самого себя”, — говорил демон Сократа. “Познаю ergo существую, т. е. я познающий, следовательно, существующий, все же прочее есть лишь познаваемое ergo — не существующее (мое представление)”. Здесь вся История философии: от ее начала в Дельфии до ее конца в Кенигсберге и Йене. Тут вся История философии в ее поражающей нелепости и ненужности, доказывающей, что сущее существует, тогда как человеку нужно знать, почему живущее умирает» (III, 322). В этих словах выражен важнейший философский постулат Ф. — поворот от метафизики к этике.

В письме В.А. Кожевникову (между 8 и 12 июля 1898) обнаруживается достаточно серьезная критика С., которому вменяется то, что он и его принцип самопознания «обратил сынов человеческих в блудных сынов»: «Заповедь Дельфийского демона, этого злого духа, “Познай самого себя” (т. е. только себя) обратила сынов человеческих в блудных сынов и действительное небо и землю — прах отцов — заменила мысленным, отвлеченным. Поклонник отвлеченности, мертвой правды, враг своего отечества, <Сократ> не хотел даже отказаться от обращения сынов Афины в блудных сынов; достойный изгнания из отечества, он, к сожалению, был лишен жизни. Он сузил нравственность. Все знание ограничил разбором дрязг человеческих, тогда как только полное устранение их и замена общим отеческим делом всех сынов и было нужно» (IV, 340). В целом всю европейская культура, которую Ф. также называет «хамовской», есть «сократовская культура», которая в статье «Философия одурманивания» характеризуется так: «В этой культуре последующие поколения блудных сынов превозносятся и издеваются над своими отцами. Это — сократовская культура, ибо она чтит не Христа, а Сократа. В этой торгово-промышленной культуре, в смысле “позитивном”, значительная роль принадлежит потомкам Сима, променявшим культ отцов на культ золота» (II, 157).

Собственно аналитический, а не критический разбор взглядов С. содержится в заметке «В Сократе сознание или философия перешла из области представления в область мышления». За такой понятийной трансформацией следует и нравственная: «Отказавшись от знания мира, оставив управление вселенной языческим богам, т. е. слепым силам (Сократ и не мечтал о новом небе и земле, в которых правда живет), он обратил нравственность из мировой в общественную, ограничив ее “справедливостью”. Сократ приписал отвлеченному разуму силу, могущество, какое мог бы иметь только разум, правящий физическими, слепыми силами мира, приписал ему силу не сознавать только правду, а осуществлять ее» (III, 255). Логическим следствием понятийного мышления явились платоновские идеи — «бездушные мумии», «окаменевшие идолы», а философия свелась к «искусству умирать». Таков результат развития понятийного мышления, который в сократических школах, особенно у киренаиков, сводится к достижению смерти как цели. Пример — фигура Гегезия — «адвоката смерти», «пессимиста древнего мира», который унаследовал традицию отвлеченного понятийного мышления С., приведшую впоследствии к отрицанию жизни и определению философии как умирания у Платона. Однако, несмотря на такой поворот, истинной преемницей С., считает Ф., является Мегарская школа, ограничивавшаяся областью логики и операциями в области мышления.

Лит.: Платон. Апология Сократа // Соч. в 4 т., Т. 1. М., 1989. С. 81–113; Булгаков С.Н. Загадочный мыслитель //Два града. Исследования о природе общественных идеалов. СПб., 1997. С. 322 –332; Ильин В.Н. О религиозном и философском мировоззрении Н.Ф. Федорова // Евразийский сборник. Кн. VI. Прага, 1929 (републ.: Pro et contra II. С. 675–682); Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1994; Васильева Т.В. Дельфийский оракул о мудрости Сократа, превосходящей мудрость Софокла и Еврипида // Культура и искусство античного мира. М., 1980; Семенова 2004.