Богородск

БОГОРОДСК (НОГИНСК) — уездный город в составе Московской губ., в котором с октября 1858 по июнь 1864 г. жил Н.Ф. Федоров.

Б. располагается на правом возвышенном берегу р. Клязьмы, в 45 верстах от Москвы; с 1781 г. в составе Московской губ., в 1930 г. переименован в Ногинск, в настоящее время центр Богородского административного округа Московской обл.

В XIV–XVI вв. территория Богородского округа была вотчиной Великих Московских князей. Предыстория города связана с селом Рогожи — центром Рогожского стана, впервые упоминаемого в духовной грамоте Дмитрия Донского в 1389 г. Село стояло на большой Владимирской дороге, соединявшей столицу с Владимиром и Нижним Новгородом. Связь с Москвой, большое количество проезжих купцов с товарами способствовали экономическому росту Рогож и развитию в нем ремесел и кустарных промыслов.

В 1781 г. именным указом Екатерины II «Ямское село Рогожа» было преобразовано в уездный город Б. в составе Московской губ. В городе имелось 56 домов, в к-рых проживал 561 человек. Это были купцы, мещане, разночинцы, ямщики, церковнослужители. Через год состоялось торжественное открытие Богородского уезда. До 1796 г. в состав уезда входили два знаменитых монастыря с посадами — Свято-Троицкая лавра и Хотьковский.

В 1815 г. в Б. проживало 596 жителей, в т. ч.: муж. — 350, жен. Пола — 246. Преобладание мужчин объясняется тем, что в городе было расквартировано 135 военнослужащих. В Б. имелось 78 деревянных домов; его площадь — 1217 квадратных сажень. Следовательно, Б. тогда размещался приблизительно в квадрате между современными улицами: Трудовой и 9-го Января, Рабочей и III Интернационала (Маслов Е.Н. Богородский уезд — Ногинский район (административная история) // bogorodsk-noginsk.ru).

По данным на 1836 г. в Б. числилось «жителей мужского пола 951, дворян 50, купцов 386, мещан 195, разночинцев 320» (ЦГА г. Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 156. Оп. 1. Ед. хр. 1361. Л. 41об.–42). В городе работали 10 фабрик, на к-рых производились «пестряди, шелковые пояса, ленты, бумажные платки» (Плюшар А.А. Энциклопедический лексикон. Т. 6. СПб., 1836. С.174). Горожане в основном занимались содержанием постоялых дворов.

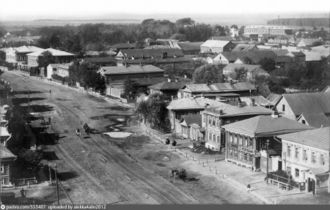

Город располагался на красивом берегу Клязьмы, был окружен хвойным лесом, отличался чистотой и уютом. Б. утопал в садах, на его окраине раскинулся парк, обращенный к реке. Улицы прямые, большинство вымощены. Деревянные дома, покрытые соломой и дранью, тянулись на «Первой (Второй и т.д.) улице от Клязьмы» (Дроздов М.С., Золотарев М.В. Уездный город Богородск на старых фотографиях. Черноголовка, 1994. С. 6). Самая главная улица города — Московская (или Большая Московская, Шоссейная) — составляла часть древней владимирской дороги (Владимирки). Вдоль Московской располагались торговые ряды, присутственные места, гостиницы, банк, «городское училище» (бывшее Богородское уездное училище), часовня (Там же). В начале 1850-х гг. в Б. проживало 1763 человека «обоего пола», в Богородском уезде – 108532. В уездном центре было 2 церкви, 12 каменных и 172 деревянных дома (Нистрем К. Указатель селений и жителей уездов Московской губернии. М., 1852. С. 95).

К середине XIX в. росту города способствовало развитие промышленности. В 1856 г. З.С. Морозов учредил акционерную компанию «Товарищество Богородско-Глуховской мануфактуры», которая стала одним из крупнейших текстильных предприятий России. Набирают оборот текстильные фабрики, к-рые вырабатывали хлопчатобумажные, шелковые, шерстяные ткани (Березин И.Н. Русский энциклопедический словарь. Т. 4. Ч. 3. С. 66–67).

Главная святыня Б. — собор Богоявления Господня. Построен в 1767 г., его приделы и колокольня возведены в 1823 г. В 1853 г. митрополит Московский Филарет наименовал церковь в собор, к-рый с 1873 г. стал кафедральным. В соборе имеется три престола: Богоявления Господня, Покрова Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. В посвящении Никольского придела сохранилась память о более ранней деревянной церкви во имя св. Николы, стоявшей некогда на месте собора и построенной, вероятно, в XVII в. Основная часть собора была перестроена в 1867 г. Высокая трехъярусная колокольня с многолотковым куполом возведена в 1823 г. Верхний ярус украшали «часы, циферблаты которых подчеркивали декоративную основу завершения колокольни» (Токмаков И.Ф. Историко-статистическое и археологическое описание города Богородска Московской губернии, с уездом и святынями. Ч. 1. М., 1899. С. 10–11).

Церковь иконы Божьей Матери Тихвинской была построена в 1846 г. Сначала она значилась кладбищенской и была приписана к городскому собору, затем стала самостоятельной. Церковное кладбище было обнесено каменной оградой с железными решетками. В сентябре 1857 г. церковь была освящена митрополитом Филаретом. В храме два престола: в честь Тихвинской иконы Богородицы и Николая Чудотворца (Там же).

Для определения места жительства Ф. в Б. были изучены исповедные ведомости городского Богоявленского собора за 1858-1864 гг. (ЦГА г. Москвы, ОХД до 1917 г. Ф. 1490. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1–1об.,10–10об.; Ед. хр. 5. Л. 7). Фамилия Ф. в документах отсутствует. Вероятно, он снимал комнату на территории прихода кладбищенской Тихвинской церкви и являлся ее прихожанином. Документы 1850-х — 1860-х гг. этой церкви не сохранились.

Почти 6 лет Ф. жил в Б. и работал учителем истории и географии городских уездного (30 окт.1858 — 23 июня 1864 гг.) и женского (янв. 1860 — июнь 1864 гг.) училищ. Каковы же причины столь долгого пребывания Ф. в этом городе? Выскажем несколько версий. Прежде всего, он нашел здесь в лице штатного смотрителя В.М. Михайлова, законоучителя Н.И. Архангельского и других педагогов понимание, поддержку и защиту от вышестоящего начальства (См.: ЦГА г. Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 156. Оп. 1. Ед. хр. 2176. Л. 75 об.–76; Там же. Ф. 459. Оп. 4. Ед. хр. 73. Л. 2). Кроме того, в Б. или уезде могли проживать его родственники. По одной из версий, мать Ф. происходила из дворянского рода Ивановых. Именно здесь в конце 1850-х — начале 1860-х гг. мы находим землевладельца А. Иванова, купца П. Иванова, мещанку М. Иванову (См.: ЦГА г. Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 93. Оп. 1, дела Богородского уездного суда; Ф. 487. Оп. 1. Ед. хр. 3). Здесь находились имения представителей рода по отцовской линии — князей Гагариных. Так, краевед Л.А. Рыбина отмечала, что Гагарины в Богородском уезде Московской губ. владели землями и имениями (См.: Рыбина Л.А. Обзор состава и содержания фондов Центрального исторического архива г. Москвы по истории Богородского уезда (Материалы краеведческой конференции в г. Ногинске Московской обл., 2.02.1997 г.) // bogorodsk.ru/new.html; Токмаков И.Ф. Историко-статистическое и археологическое описание города Богородска Московской губернии, с уездом и святынями. С. 83). В период жизни в Б. Ф. общался с сестрами Е.П. Полтавцевой и З.П. Тришатной (единокровной сестрой по отцу). Н.П. Петерсон вспоминал: «<…> в то время, когда Н. Ф-ч был учителем уездного училища в Богородске, Зинаида Павловна Тришатная вместе с мужем навещала его» (Петерсон Н.П. Из воспоминаний о Федорове // Pro et contra I, 142). В конце апреля 1864 г. Ф. и П., придя пешком из Б. в Москву в четверг Страстной седмицы, провели в столице Пасхальные дни, во время которых Ф. познакомил П. с семьей Полтавцевых.

По предположению А.В. Знатнова, в годы работы учителем уездных училищ Ф. тяготел к городам, где были развиты старообрядческие общины. Ф. интересовало старообрядчество, к-рое было распространено в Богородском уезде. По данным на 1874 г. в уезде проживали более 48 тыс. раскольников. Отмечалось, что по отношению к старообрядцам Богородский уезд занимает «особое положение в России». Староверы населяли юго-восточную часть уезда, так называемую местность «Гуслица» (в XVIII в. волость принадлежала А.Д. Меньшикову). Там же находился один из архиереев «белокриницкого ставленья». В уезде имелось 37 раскольничьих часовен (Березин И.Н. Русский энциклопедический словарь.С. 66–67).

Православная церковь привлекала детей из старообрядческих семей учиться в церковно-приходских школах. Только после 1905 г. старообрядческие общины получили возможность создавать школы при своих приходах, чаще же они удовлетворялись просьбами о занятиях по «древлеправославным книгам» в школах обычных. В 1858 г. свои двери открыло училище в Гуслицкой местности при единоверческой церкви Крестовоздвиженского погоста, около д. Давыдовой. Эта школа была основана для привлечения «раскольнических удельных крестьянских детей». Церковь Воздвижения Креста Господня была одной из древнейших в уезде, легенда связывает ее с деяниями митрополита Фотия (XV в.), который часто «ходил здесь от татар к Сеньга-Озеру» (Березин И.Н. Русский энциклопедический словарь. С.67). Старообрядцы не считали зазорным молиться в этом храме — «грешно при таких святынях не помолиться» (Там же).

Вероятно, именно в Б. Ф. начал изучать нравы и старопечатные книги старообрядцев. Об этом косвенно свидетельствуют следующие факты. В Богородском уездном училище учились дети старообрядцев. Так, в янв. 1864 г. из 70 учеников двое были старообрядческого вероисповедания (ЦГА г. Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 156. Оп. 1. Ед. хр. 2188. Л. 57 об.–57а). В том же 1864 г. штатный смотритель училища Михайлов предлагал «ввести преподавание языка церковно-славянского» для детей старообрядцев (ЦГА г. Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 156. Оп. 1. Ед. хр. 2213. Л. 10 об.). В последующие годы Ф. изучал литературу о раскольниках. Так, в полемике с писателем Л.Н. Толстым Ф. использовал книгу А.С. Пругавина «Раскол —сектантство. Материалы для изучения религиозно-бытовых движений русского народа. Вып. 1. Библиография старообрядчества и его разветвлений» (М., 1887) (IV, 539; Доп., 467).

О жизни Ф. в Б. и преподавательской деятельности в уездном училище в 1910–1920-е гг. собирал сведения уроженец этого города И.И. Алексеев, для чего в мае 1911 г. вступил в переписку с Н.П. Петерсоном, «просмотрел архив Богородского училища за 1863 и 1864 годы» (Pro et contra II, 174–175,177–178, 181, 1057–1058), написал статью «Светлой памяти философа-праведника Н.Ф. Федорова», которая была напечатана в № 23–25 газеты «Богородская речь» за 1911 г. (27, 24, 31 июля 1911).

Лит.: Березин И.Н. Русский энциклопедический словарь. Т. 4. Ч. 3. СПб., 1874; Нистрем К. Указатель селений и жителей уездов Московской губернии.М.,1852; Плюшар А.А. Энциклопедический лексикон. Т.6. СПб., 1836; Токмаков И.Ф. Историко-статистическое и археологическое описание города Богородска Московской губернии, с уездом и святынями.Ч.1, М., 1899.

Архивы:

ЦГА г. Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 156. Оп. 1. Ед. хр. 1361 (Годовой учебный отчет уездных училищ Московской губ. за 1836 г.); Ед.хр.2176 (Учебный отчет о состоянии учебных заведений Дирекции училищ Московской губ., 1863 г.); Ф. 459. Оп. 4. Ед. хр.73 (Список лиц, пожертвовавших средства в 1862 г. на выписку журналов для библиотеки Богородского уездного училища); Ф. 1490. Оп.1.Ед.хр. 2,5 (Исповедные ведомости Богоявленского собора г. Богородска); Ф. 487. Оп. 1.Ед. хр .3 (Дело о вводе во владение землей купца П.Иванова,март-октябрь 1866 г.); Ф.156.Оп.1.Ед.хр.2188 (Отчет по Дирекции училищ Московской губ. за 1863 г.); Ед.хр.2213 (Учебный отчет уездных училищ за 1864 г.).