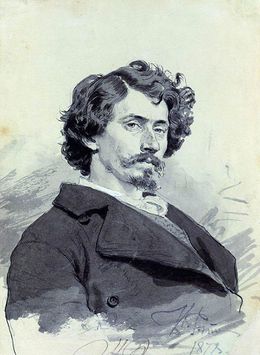

Репин Илья Ефимович

РЕПИН Илья Ефимович (24 июля (5 августа) 1844, Чугуев, Российская империя — 29 сентября 1930, Куоккала, Финляндия) — выдающийся русский художник, создавший знаковые образы, отражающие социальную и духовную жизнь России 1870–1910-х гг.

Наследие художника составляет более 500 картин, многие из которых имеют символическое значение для русской культуры: «Бурлаки на Волге» (1870–1873, ГРМ), «Крестный ход в Курской губернии» (1881–1883, ГТГ), «Перед исповедью» (1879–1885, ГТГ), «Запорожцы» (1880–1891, ГРМ), «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года» (1885, ГТГ), «Не ждали» (1884–1888, ГТГ), «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения» (1901–1903, ГРМ). За долгую творческую жизнь художник написал более 2000 портретов людей из народа, разночинцев, известных писателей, художников, музыкантов, ученых, священников, государственных деятелей, российских императоров, современников, представляющих совокупный образ целой эпохи русской жизни. В портретной живописи Р. находил средства не только для отображения внешнего сходства с моделью. Он стремился передать состояния внутреннего мира личности, темперамент и неповторимость индивидуальности портретируемого. Особенно ярко это качество живописца проявилось в портретах Л.Н.Толстого, И.С. Тургенева, В.М. Гаршина, В.В. Стасова, М.П. Мусоргского, А.К. Глазунова. В еще большей степени художника занимают темы современной общественной жизни, социальный контекст бытия человека, определяющий мотивы и характер его поступков. Сюжеты картин от «Бурлаков» и «Крестного хода в Курской губернии» до «Годового поминального митинга у коммунаров на кладбище Пер-Лашез в Париже» (1883. ГТГ) и «Приема волостных старшин императором Александром III во дворе Петровского дворца в Москве” (1886. ГТГ) объединены желанием показать образ народной массы, ее дух и устремления. В этом Р. был близок кругу передвижников и направлению народнической общественной мысли, увлеченной в тот исторический период поиском оснований, объединяющих людей в сообщества, становящиеся деятельным субъектом истории. Изображение народной массы перекликается у Р. с позитивистскими представлениями, основанными на понимании воли как основы и источника социальных движений. «Воля, — утверждает Г. Тард, оказавший значительное влияние на умонастроения эпохи, — создает цели, смотря не на небо или землю, а прислушиваясь к себе самой, проникая в глубокую загадку своей внутренней и единой оригинальности, проявляющейся общественно в борьбе и любви; только из воли, только из глубины сердца рождаются внушения и вдохновения, то гордые, то величественные, то деспотические, то героические» (Тард Г. Происхождение семьи и собственности. М., 2007. С. 145). Вершиной творчества Р. стали произведения, посвященные теме народной воли. Предназначение искусства Р. видел в изображении социальной правды, органичного единства потока жизни, в создании картин «из самой животрепещущей действительности» , о чем писал В.В. Стасову 1 января 1881 г. из Москвы (Репин И.Е., Стасов В.В. Переписка. 1948–1950. Т. 2. М.; Л., 1948. С. 59). Увлеченность темами и сюжетами современности, стремление осмыслить действительность в ее глубине определяли весь строй эстетики художника, приверженного не «красоте», а «правде». В письме своему старому другу Н.И. Мурашко художник утверждает: «Я человек 60-х годов, отсталый человек, для меня еще не умерли идеалы Гоголя, Белинского Тургенева, Толстого и других идеалистов. Всеми своими ничтожными силенками я стремлюсь олицетворить мои идеи в правде; окружающая жизнь меня слишком волнует, не дает покоя, сама просится на холст; действительность слишком возмутительна, чтобы со спокойной совестью вышивать узоры – предоставим это благовоспитанным барышням…» (Репин И.Е. Письма к художникам и художественным деятелям. М.: Изд. «Искусство», 1952. С. 52-53).

Понимание Ф. творчества Р. было неоднозначным. Ф. сознавал огромный вклад Р. в формирование национальной школы реалистической живописи, но при этом видел абсолютную погруженность искусства Р. в поток текущей жизни, лишенной религиозной идеи. В эстетической программе Р., как и всего направления искусства передвижников, Ф. видел односторонность, отсутствие глубины, увлеченность обличительным пафосом и критицизмом, уводящим от религиозного понимания жизни.

«Крестный ход в Курской губернии» — одно из важнейших полотен в ряду этих произведений. Тема крестного хода, народного шествия увлекала Р. с 1877 г. Находясь под впечатлением увиденного крестного хода в Чугуеве, Р. создает эскиз нереализованной картины «Крестный ход» (ГРМ, 1877), в1878 г. — эскиз «Крестный ход в дубовом лесу» (ГТГ), в период 1877–1924 гг. работает над большим полотном «Крестный ход в дубовом лесу. Явленная икона» (Галерея в Градец-Кралове, Чехия). В июне 1881 г. Р. посещает Коренную Рождественско-Богородицкую пустынь под Курском, место обретения чудотворной иконы Божьей Матери «Знамение». По установившейся с 1618 г. традиции чудотворный образ ежегодно торжественно переносили крестным ходом из Знаменского монастыря Курска в Коренную пустынь, где она оставалась до праздника Рождества Богородицы, когда ее также крестным ходом возвращали в Курск. В картине «Крестный ход в Курской губернии» Р. изобразил это событие как образ движущейся массы народа, хаотичной толпы, утратившей смысл и цель шествия. Характерное для большинства зрителей восприятие картины выразил критик А.И. Сомов: «Все это залито солнцем и движется в воздухе. Что ни лицо, то живой тип, целиком выхваченный из народа; что ни фигура, то — характерная. Но не ищите в этих лицах и фигурах глубокого религиозного настроения; его нет, вместо него — одна суетня, одно пристрастие к обрядности. Написана картина как нельзя лучше: колоритно, сочно, свежо, широко» («Вестник изящных искусств». 1883. № 6. С. 191).

Ф. воспринимал картину «Крестный ход в Курской губернии» как профанацию религиозной жизни народа, сатирическое изображение сакрального обряда, насмешку над принятым в православии почитанием иконы и верой в ее чудодейственную силу. В своих воспоминаниях И.М. Ивакин передает суждение Ф. о картине, которая с 1883 г. находилась в собрании Третьяковской галереи: «Над чем он тут смеется? Ведь смеяться над этим нельзя, жестоко! Это нам смешно: мы едим готовый хлеб, а мужикам — другое дело! Можно ли смеяться, что они не знают другого средства — средства науки» (IV, 546). В примечаниях к сочинению «Не-делание ли или же отеческое братское дело» (1888–1894) Ф. развивает тему отчуждения искусства передвижников от чаяний народа, замечая, что «школа эта, называющая себя народною, частью даже вышедшая из среды народа, сумела, однако, под влиянием прочно привившейся к ней так называемой “культурности” до того забыть свое родство с народом, что, судя по ее произведениям, она не понимает уже, что явления чудотворных икон вызываются такими страданиями, против которых нет пока другого средства, кроме чуда» (II, 368). Изображая пороки, обличая слабости и суеверия народа, художники, по мнению Ф., усиливают вражду и «небратство», препятствуют соборному единению человечества. Выразительным примером такого искусства Ф. называет полотно Репина «Крестный ход в дубовом лесу. Явленная икона». Эта картина и 28 этюдов к ней были представлены в Петербурге на персональной выставке, а с февраля 1892 г. выставка в составе 298 работ экспонировалась в Москве, в здании Исторического музея. На первом плане картины предстает фигура протодиакона, возглавляющего шествие.Это центральный образ произведения, написанный в 1877 г. и изображающий протодиакона Ивана Уланова из Чугуева. Репин очень ценил портрет, называя его не этюдом, а «типом», картиной (Репин И.Е. Переписка с П.М. Третьяковым: 1873–1898. М.; Л. 1946. С. 37). Ф. не разделял восхищения этим образом как большинством критиков, так и самим автором произведения. В этюде «Протодиакон» Ф. видит «выражение бесконечной животности», «падение человеческой природы», «предание вечной казни в картине» человека (II, 368). Не карать и обличать должен художник, полагал Ф., а выявлять богочеловеческую природу личности, утверждать необходимость соборного единения человечества, преодоления «розни и небратства», указывать путь к «конечному идеалу», вдохновлять средствами искусства на воскресительное дело. Этюду «Протодиакон» Ф. придавал эмблематическое значение, характеризующее «весь этот“Крестный ход”, ход, конечно, суеверов, изуверов и невежд» (II, 368). В картине Р. изображена Россия, утратившая благодать. Ф. не мог смириться с таким взглядом на проявление народного благочестия, утвердившегося в обычае крестного хода с соборной молитвой во оставление грехов.

К теме крестного хода обращались многие русские художники: К.П. Бодри («Крестный ход у Благовещенского собора в Московском Кремле». 1860, ГТГ.), В.Г. Перов («Сельский крестный ход на Пасхе». 1861, ГТГ), Л.И Соломаткин («Крестный ход». 1882, Национальный художественный музей Белоруссии), И.М. Прянишников («Крестный ход». 1893. ГРМ). Образ крестного хода побуждал к программным высказываниям, воплощающим средствами изобразительного искусства религиозные, социальные, историософские и нравственные идеи. Картины и этюды Репина, посвященные разработке темы крестного хода, стали наиболее ярким воплощением реалистической трактовки этого явления религиозной жизни народа. Сакральное содержание события Р. редуцирует в жанре сюжетно-тематической картины, близкой к социальному портрету народной массы. Главная идея произведения — беспощадное обличение современной российской общественной жизни, выразившейся в разделении толпы на сословные социальные группы, лишенные внутреннего, объединяющего все шествие единства. В отличие от Р. Ф. видит в крестном ходе литургическое начало, образ соборности. Крестный ход как праздничный, так и «оградительный», всегда начинающийся исхождением из храма и возвращением в храм, символически напоминает об изгнании из рая, вселяет надежду на обретение рая через покаяние, соборную молитву и общее дело. Образ крестного хода лежит в основе проекта наглядного изображения эстетического супраморализма, живописная программа которого изложена Ф. в статье «Роспись наружных стен храма» (III, 457–473). Единство земного и небесного, актуального и вечного определяют символическое содержание проекта росписи, представляющей историю человечества шествием народов, объединенных молитвой и делом, «работой спасения» (II, 322). Эстетика наглядного изображения крестного хода, воплощаемая в храмовой живописи, сосредоточена на выразительных аспектах композиций, имеющих поучительный характер. Поучение в проекте Ф. предстает средством, позволяющим понять и принять сущность христианского вероучения, побуждающего к движению от храмовой литургии к внехрамовой, к эстетическому богодействию преображения всей земли и всего мироздания в храм. Пасхальный крестный ход как объединяющее людей движение к празднику Воскресения Христова указывает, по мысли Ф., на соборный путь человечества, целью которого является радикальное устранение зла, победа над смертью и разрушением, «превращение праха в живое тело» (III. 408). Эстетический супраморализм, утверждающий, что «искусство должно быть воскрешением, которое соединяет в себе созидание и оживление, заменяющее два существенные свойства природы слепой, – рождение и умерщвление» (III. 353–354). Ф. видит историю христианским «внехрамовым делом», внутримировым противодействием человечества падению и разрушению. Соединение сил всех людей в этом деле возможно на основе признания братства, родства и сыновьего долга перед ушедшими поколениями, что определяет соборный характер понимания природы социальности, целей и мотивов народных движений.

Примером проявления соборного духа в деятельности людей Ф. считал сохраняющуюся в России традицию построения обыденных храмов. Сообщества людей, объединенных созиданием сакрального пространства в селах или городах, стали для Ф. вдохновляющим образом, воплотившимся в идеальный проект будущего человечества. Народная масса в проективной эстетике супраморализма – орудие Бога, сила, следующая за Христом, преобразующая мир по законам добра и красоты. Ф. не мог принять имевшие значительное влияние в его время идеи Г. Тарда, С. Сигеле, М. Нордау, видящих в народной массе толпу, предрасположенную к злу, импульсивную, скрепляемую энергией подражания и лишенную способности сознательного целеполагания. Народные массы интересуют Ф. не как феномен коллективной психологии или социальной дифференциации, а как образ соборной личности, действующей в пространстве христианской эсхатологии. Этим определяется скептицизм Ф. в оценке эстетических достоинств искусства Р. и передвижников, реализм и критический пафос которого служил цели достоверного изображения народной жизни. Крестный ход был для Р. темой почти всей его творческой жизни. Созданное художником полотно «Крестный ход в Курской губернии», как и «Крестный ход в дубовом лесу. Явленная икона», — произведения высочайших художественных достоинств, они далеки от эстетических и религиозных представлений Ф., видящего в крестном ходе священнодействие и образ истории человечества как внехрамовой Пасхи.

Лит.:Репин И. Об искусстве: живопись, литература, музыка. М.: Слово/Slovo, 2019; Илья Репин. М.: Гос. Третьяковская галерея, 2019; Лясковская О.Я. Илья Ефимович Репин. Жизнь и творчество.1844–1930. М., 1982; Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980; Титаренко Е.М. Русская живопись XIX века в свете проективной эстетики Н.Ф. Федорова // Соловьевские исследования. 2019. № 4 (64). С. 114 –127.