Семенкович Владимир Николаевич

СЕМЕНКОВИЧ Владимир Николаевич (16(28) апреля 1861, Орловская губерния — 1932) — историк, археолог, публицист, профессор Московского археологического института.

Из дворян. По образованию — морской инженер-механик. 10(22) февраля 1879 г. поступил в Техническое училище Морского ведомства. 30 сентября 1883 г. произведен в прапорщики корпусов инженеров-механиков. 14(26) октября 1883 г. зачислен в 1-й Черногорский флотский экипаж великого князя Константина Николаевича. В 1884 г. как морской инженер изучал механическое дело во время строительства броненосца «Чесма» в Бельгии на заводе Общества «Кокериль и Ко». В 1885 г. присвоено звание подпоручик. В 1886 г. назначен младшим инженером-механиком. В 1887 г. переведен во 2-й Черногорский флотский экипаж Герцога Эдинбургского. Уволен в запас 12(24) декабря 1888 г. В 1891 г. произведен в титулярные советники.

В 1893 г. стал почетным членом Московского Совета детских приютов, с 23 марта являлся секретарем библиотечной комиссии при совете. Был заведующим мужского ремесленного приюта великого князя Сергея Александровича. В 1903 г. — надворный, в 1904 — коллежский советник. Действительный член Императорского Московского общества сельского хозяйства, почетный член Благолюбивого Общества снабжения неимущих квартирами и др. С 1911 г. — член Совета Московского Отдела Попечительства императрицы Марии Федоровны о глухонемых. Член Императорского Общества содействия русскому торговому мореходству. Во время Первой мировой войны — член хозяйственного комитета лазарета данного общества.

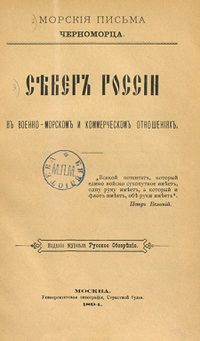

В 1890–1900 гг. — корреспондент газеты «Московские ведомости», печатался под псевд. «Черноморец». В 1894 г. в журнале «Русское обозрение» под псевдонимом «Черноморец» напечатал серию очерков, посвященных русскому Северу.

В 1900-е гг. увлекся археологией. Стал слушателем Московского Археологического института. 5(17) ноября 1908 г. избран почетным членом института. 15(28) мая 1909 г. избран профессором и корреспондентом интернациональной академии в Тулузе. В 1910 г. окончил полный курс наук археологического факультета Московского Археологического института с золотой медалью, получил звание ученого-археолога, был зачислен в действительные члены института. В 1911 г. выпустил под эгидой Археологического института в собственном переводе с вступит. статьей и примечаниями «Путешествие в северные страны…» Де Ламартиньера.

Был женат на Евгении Михайловне Телятниковой (1866–1932), которая родила ему четверых детей (трех дочерей и одного сына). По бабушке — племянник А.А. Фета. Владелец имения Васькино, сосед А.П. Чехова по Мелихово. В Москве проживал по адресу: Большая Никитская ул., д. 22.

С. был постоянным посетителем библиотеки МП и РМ, где познакомился с Ф. В «Воспоминаниях о Николае Федоровиче», написанных к сороковинам Ф., Г.П. Георгиевский, говоря об обширных библиографических познаниях Ф. и беспрецедентной помощи, которую он оказывал читателям, причем в самых разных отраслях, в качестве тех, кто мог бы это засвидетельствовать, называл С., т. е. «ныне здравствующего Черномора»: «Черномор — живой человек и сам может засвидетельствовать, как огромные познания Николая Федоровича в специальной области морского и военного дела, так и своеобразность взглядов его в этой области, а также ту огромную пользу, какую он приносил всем серьезно занимающимся своим делом» (Pro et contra I, 155–156).

В декабре 1892 г. С., узнав о возмущенной реакции Ф. на статью «Замерзшая библиотека», появившуюся в газете «Московские ведомости» 8, 9 и 11 декабря под псевдонимом «М», в которой указывалось на плачевное состояние библиотеки МП и РМ, на безуспешные ходатайства ее администрации о расширении финансирования и выражались надежды на помощь библиотеке со стороны московских властей, обещал ему «отвечать непрошенному ходатаю за Музей» (IV, 254). Сообщая об этом Н.П. Петерсону в письме от 18 декабря 1892 г., Ф. набросал краткие пункты ответа, который должен был противопоставить выпрашиванию средств на развитие библиотеки этикоцентричную модель ее развития, основанную на принципе добровольности и общего дела: «Из всего появившегося в печати о Музее видно, что он не желает быть в тягость ни городу, ни государству и не на деньги возлагает свою надежду: так, недостаток иностранных книг желал он заменить международным обменом вместо покупки, обменом в видах сближения, и если обмен с Франциею не удался, благодаря крайнему тщеславию этого ненадежного союзника и мнимого друга России, то он должен удаться с другими народами, лучше понимающими нужды просвещения.

Недостаток личного состава Музей думал заменить введением печатанных карточек, сокращающих труд описания, или же этот недостаток пополнить добровольцами. Вполне же заменить добровольцами нас, наемников, тогда только будет возможно, когда Музей получит священное значение» (IV, 254).

Статье С. Ф. придавал большое значение: «Если бы Семенкович написал надлежащим образом статью, то, м<ожет> б<ыть>, положено было бы начало вопросу о том, нужны ли миллионы для библиотек и музеев или же они могут создаваться доброю ненаемною волею. Автор “Замерзшей библиотеки” между прочим издевается над любезностью музейской администрации, на которую книг нельзя, говорит он, приобрести. В виде ответа на эту насмешку я сообщил г. Семенковичу же статейку о Ник<олае> Дмит<риевиче> Лодыгине, как доказательство, что любезность есть сила, способная привлекать целые библиотеки и даже вызывать на труд каталогизации» (IV, 254).

Возражение «господину М.», написанное С.: «К вопросу о Московской библиотеке Румянцевского Музея», — появилось в № 355 газеты «Московские ведомости» от 23 декабря 1892 г. за его личной подписью. С., не отрицая необходимости «увеличения средств библиотеки», пользу денежных пожертвований, которые «должны идти почти исключительно на главную цель Библиотеки, т.е. на русские книги, на переплет, на каталоги и пр.», в то же время последовательно воспроизвел все доводы Ф. в пользу безденежных и добровольных способов поддержки главного книгохранилища Москвы.

В начале статьи С. подробно затронул вопрос о международном книгообмене с Францией, который позволил бы пополнить библиотеку иностранными изданиями, указал на его актуальность, своевременность и перспективность: «Прежде еще можно было опасаться, что Франция, гордая своими успехами на поприще наук и искусств, откажется меняться своими изданиями с “варварскою” Россией, но теперь этого бояться нечего — бывшие международные конгрессы достаточно показали западным ученым, что есть в нашей литературе», Европа «начинает к обоюдной пользе все больше узнавать Россию и знакомство с русской литературой будет, конечно, этому только способствовать». С. специально подчеркивал, что Москве принадлежит «почин этого важного вопроса», и терять пальму первенства ей не стоит.

Говоря далее о способе компенсировать «недостаток в числе служащих», С. указал на возможность «сокращения их работы чрез обязательное приложение ко всем издаваемым книгам библиографических карточек», подчеркивая, что «Москва, благодаря почину гг. Белокурова и Е. Аркадьева», также первая подняла об этом вопрос.

Даже вопрос об увеличении помещений библиотеки, поднятый автором статьи «Замерзшая библиотека», С. предлагал решить за счет внутренних ресурсов МП и РМ, подчеркивая, что «помещение библиотеки совершенно достаточно, даже очень велико, и теперь, чтоб обойти все его этажи и залы, надо не мало времени, — не для чего затрачивать почти полмиллиона на увеличение помещения: все дело в разумном, компетентном размещении книг и посетителей, за чем дело, конечно, не станет».

В финале статьи, касаясь вопроса о том, в чем состоит самое действенное пожертвование в пользу библиотеки, Л. в качестве примера, «достойного подражания», приводил пример Н.Д. Лодыгина, сетуя на то, что он прошел незамеченным: «Этот молодой ученый, столь безвременно угасший, составлял у себя библиотеку книг по естественным и лингвистическим наукам, выписывая, притом, только те издания, которых у Библиотеки нет, и по смерти завещал это драгоценное, в смысле пополнения изданий Музея, собрание в собственность Библиотеки. Он же делал, кстати сказать, и то, что могли бы делать и все интересующиеся, не на словах только, процветанием Библиотеки: Н. Д. Ладыгин составил карточки не только всех своих книг, но работал в самой Библиотеке».

Сведений о том, как отреагировал Ф. на статью С., мы не имеем. Спустя 3 года он выступил в печати с серией статей о долге авторов перед публичными библиотеками, где развил и обосновал свои аргументы в пользу добровольной помощи библиотеке авторов и читателей.

Соч.: Опасное начинание: Несколько слов о реформе нашего фабричного дела. М., 1893; Север России в военно-морском и коммерческом отношениях. Письма о Севере. М., 1894; Московское городское кредитное общество в его прошлом, настоящем и будущем. М., 1895; Ламартиньер П. Путешествие в северные страны… М., 1911; Гелоны и мордва: Материалы и исследования по исторической географии верховьев Дона и Оки. Вып.1. М., 1913.

Лит.: Долгов Д.В. Семенкович Владимир Николаевич // Вопросы гуманитарных наук. 2014. № 5. С. 15–16.