Угличское уездное училище

УГЛИЧСКОЕ УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ — трехклассное уездное училище, в котором в 1864 г. преподавал Ф.

Угличиское уездное училище (УУУ) предположительно было открыто в 1815–1816 гг. (Денисов В.В. Угличское уездное (городское) училище // Авангард. 1990. 14 июля). УУУ занимало здание в 23-м квартале на углу Петровской и Вознесенской улиц. Это был наугольный каменный двухэтажный дом, возведенный местным мещанином А.А. Лобашковым в своем имении примерно в 1820-х гг., поскольку на плане города Углича 1817 г. здание не обозначено, а на плане 1832 г. уже присутствует (Ярославская губерния 2008; УГИАХМ. Коллекция «Документы». Ед. хр. Уг/КП-1973, Д-116). Имение с новым домом недолго находилось во владении у А.А. Лобашкова. В 1830 г. оно было приобретено городским обществом для общественных нужд, а в 1836 г. в каменном двухэтажном доме разместились Уездное и Приходское училища (Кириков Б.М. Собрание образцовых фасадов и архитектура Углича первой половины XIX века // Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья. Вып. 3. Углич, 1993. С. 130).

При строительстве дома был использован чертеж № 86 из части II серии образцовых фасадов 1809–1812 гг. архитектора Л. Руска. Специалисты так характеризует местную интерпретацию данного проекта: «Особенно полюбилась в Угличе композиция фасада с тремя арочными нишами в центре второго этажа. Она восходит к чертежам Л. Руска из второго альбома… Правда, полуподвал, спроектированный архитектором по правилам петербургского строительства, угличане превращали в полный нижний этаж. Ближе всего к оригиналу чертеж № 86 воспроизведен в угловом доме на ул. Ленина, 19/18. Он имеет два равноценных фасада, которые отличаются от образца лишь пологим абрисом арочных ниш и устройством деревянных фронтонов в повышенной вальмовой кровле» (Кириков Б.М. Указ. соч. С. 127). Многое из сказанного можно отнести и к зданию, в котором располагалось УУУ. Это также наугольный дом с двумя равноценными фасадами в семь осей. Три средних окна второго этажа акцентированы арочными нишами, а боковые завершены прямоугольными филенками. Дополнением, привнесенным местными строителями, стали высокая четырехскатная крыша «колпаком» и карниз с дентикулами, но они не изменили строгую сдержанную классическую композицию.

В рассматриваемый период УУУ находилось в ведении Дирекции народных училищ Ярославской губ. Московского учебного округа. В годовом «Отчете по Угличскому уездному училищу за 1864 год» (ГАЯО. Ф.549. Оп.1. Д.1479. ЛЛ.58-70) в графе отчетной формы «Перемещения по учебным должностям» Ф. записывают как вновь прибывшего сотрудника: «Учитель истории географии Коллежский секретарь Федоров перемещен с таковой же должности из Богородского в Угличское училище» (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1479. Л. 59),. Ф. перемещен в УУУ 23 июня (5 июля) 1864 года (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1527. Л. 7 об.–8). В «Именном списке чиновников и учителей за 1864 год» значится «учитель географии и истории Федоров, «из купцов», с содержанием 330 рублей» (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1479. Л. 64 об.–65).

В УУУ на 1 января 1864 г. обучалось 76 учеников «мужского пола»: потомственных дворян — 2, личных дворян — 13, духовного звания — 3, почетных граждан и купцов — 21, мещан и других городовых обывателей - 31, крестьян — 6 (ГАЯО. Ф.549. Оп.1. Д.1479. Л.60). В штате училища значилось 6 человек (кроме почетного смотрителя): штатный смотритель, законоучитель и 4 учителя (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1479. Л. 64 об.–65).

Почетным смотрителем значился 34-летний Измаил Перхуров, «Тверской губернии, из дворян», должность занимал пятый год. Он занимался общественной деятельностью в Ярославской губернии: например, в 1858 г. избирался депутатом от Угличского уезда в комитет по улучшению быта помещичьих крестьян.

Смотритель училища — Никита Иванович Куликов, 42 лет, родом из Калужской губернии, из мещан, обучался в Калужской гимназии. В учебной службе с 12 октября 1841 г., в настоящей должности — с 20 мая 1852 г. Получал содержание 400 рублей и «квартиру натурою».

Самый «возрастной» из преподавателей — законоучитель священник Петр Успенский, 64 лет. Родом из Владимирской губернии, из духовного звания, обучался во Владимирской семинарии, 23 года преподавал в Угличском училище. Содержание получал 200 рублей.

В «Именном списке чиновников и учителей» в 1864 г. в УУУ, кроме Ф., значились трое учителей. Учителем русского языка служил Илья Воинов, 39 лет, родом из Тверской губернии, из духовного звания, православный, семейный. Обучался в Тверской семинарии; в УУУ служил с декабря 1857 г. Арифметику и геометрию преподавал Александр Курнаев, 32 лет, родом из Владимирской губернии, из мещан, бессемейный, стаж работы в УУУ — 4,5 года. Учитель рисования, черчения и чистописания записан Василий Селин, 29 лет, родом из Тульской губернии, из купцов, православный, бессемейный, закончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в УУУ трудился 3,5 года. Все учителя, как и Ф., получали годовое содержание в размере 330 рублей.

Архивные документы позволяют предположить, что штатный смотритель Н. Куликов был неравнодушным к делу человеком. В одном из отчетов, «на полях», искренне ратовал за «Учителя (Учителя, в согласии с начавшей устаревать к тому времени орфографической нормой он написал с заглавной буквы. — О. К.) искренне любящего детей (каковые наставники к прискорбию у нас редки)», замечая, что «горе-чиновники — Учителя» —«нередки», и «какие бы руководства не были написаны, не много принесут пользы…» (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1515. Л. 14 об.). Отчитываясь об учебниках, он позволил себе такое неформальное замечание: «Провинциальные учебные заведения более учебников нуждаются в сознательно деятельных и искренне любящих свое дело и детей преподавателях, часто между редкими отрадными исключениями существуют довольно грустные и для педагогических занятий совершенно бесполезные личности…» (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1479. Л. 63–63 об.).

Н. Куликов был крайне недоволен математиком А. Курнаевым, который из-за пьянства прогуливал свои уроки, проводил с ним воспитательные беседы, грозил увольнением, но так и не уволил. В характеристике на Курнаева, Куликов, отмечал, что тот «несовместим с званием и должностью учителя <…> в последнее время особенно предался упражнению в пьянстве, почему часто не являлся по нескольку дней к своей должности, отзываясь болезнями <…> или являлся порядочно выпивши с трясущимися от перепоя руками, за что многократно ему г. Курнаеву замечаний <…> и наедине с товарищами; 6 числа текущего июня я объявил ему: что если он не оставит пьянства» (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1516. Л. 6 об.), то будет уволен. В «Деле о пропущенных преподавателями Ярославской дирекции училищ уроках» отмечено, что Курнаев пропустил 3 урока в октябре и ноябре (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1529). Известно, что Курнаев в марте 1864 г. подал прошение о переводе на службу в Виленский округ (учителям этого округа были обещаны «преимущества»). Но прошение не было удовлетворено, и Курнаев, судя по документам 1865 г., остался служить в УУУ.

В УУУ регулярно проводились педагогические беседы, например, «о методах преподавания русского языка». Ф. в ноябрьских беседах (есть протоколы двух бесед в ноябре) участия не принимал. Коллеги Ф. обсуждали причины неуспеваемости («слабости учеников 2-го класса»). Корни «отставания», неуспешности в учении, учителя видели в следующем: дети не «привыкли к серьезному труду, имеют большую склонность к шалостям и рассеянности», «большая часть родителей еще и в настоящее время не нуждаются в таком образовании детей, какое они могут получить в училище, довольствуясь одною только грамотностию», «большая часть [родителей] <…> отдают своих детей в училище для того только, чтобы дети своими шалостями не отвлекали их от семейных занятий», «родители нисколько не помогают учителям в развитии своих детей, а преподаватели без их участия в развитии учеников не могут ожидать большего успеха» (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1510. Л. 36–36 об.).

Еще одна училищная проблема — взносы за учебу, размер которых зависел от статуса (разряда) образовательного учреждения. Ежегодно информация о размере платы публиковалась Дирекцией училищ на страницах «Ярославских губернских ведомостей». В 1864 г. плата за обучение в УУУ составляла 3 рубля в год (так же, как в Ростовском и Рыбинском уездных училищах); в Ярославском — 4 рубля, в Мологском и Романово-Борисоглебском — 1 рубль. В Угличском училище «половина учеников уклоняется от взноса платы за текущее полугодие, не представляя до сего справки о бедности. По рассмотрении списка учеников оказывается, что многие из них в состоянии вносить узаконенную плату» (Там же).

В училищном отчете для Дирекции училищ Московской губ. есть записи об училищной библиотеке. В год прибытия Ф., на 1 января 1864 г., в фундаментальной библиотеке значилось книг: 385 (названий), 738 (томов); в подвижной библиотеке — 20 (названий), 213 (томов); «других пособий» — 2 (названий), 10 (томов) (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1479. Л. 62). По каким учебникам преподавали историю и географию? В библиотеке были: «Всеобщая История Берте,, Русская История Иловайского, Всеобщая География Ободовского,, Русская География Павловского». Фонды библиотеки пополнялись, в «федоровском» 1864 г. приобретены: «…Для фундаментальной библиотеки: Геометрия <…> История Русской словесности Галахова, Уроки Географии Семенова, 1 том неизданных сочинений Карамзина, Сочинения Державина изд. Императорской Академии Наук т. 1, Отечествоведение Семенова, Педагогические заметки для учителей его же, Филологические записки за 1863 г., Проект Учительской Семинарии и при ней народного училища. Сверх того получались Московские Ведомости с Современною Летописью и Ярославские губернские, Циркуляры по управлению Московским учебным округом, Журналы: Министерства Народного Просвещения, Учитель с приложением, Современник, Эпоха, Русский вестник и Русское Слово» (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1479, Л. 62 об.),.

Насущным был вопрос ремонта здания УУУ. Вероятно, что с момента переезда училища здание не ремонтировалось, так как смотритель на протяжении 20 лет в отчетах сетовал на ветхость здания и говорил о необходимости капитального ремонта. «Дело о ремонте Угличского училища» (ГАЯО. Ф.549. Оп.1. Д. 1519) позволяет визуализировать обстоятельства угличской службы Ф. Примерно за три месяца до приезда Ф. в УУУ затевается долгожданный ремонт, архитектор Любимов проводит экспертизу здания УУУ и оставляет подробную записку о состояние здания. Архивный документ позволяет представить, в какие стены прибыл Ф. «Осмотрев марта 18 дня текущего 1864 года подробно здание, в коем нуждается Угличское училище, 1-е Приходское училище, квартиры штатного смотрителя, учителя и служителей, нахожу совершенно необходимым произвести им следующие капитальные переделки. По самому зданию пробрать трещины, вместо разваливающегося деревянного парадного крыльца и для более свободного помещения тесных классов, библиотеки, сборной для учащихся, квартир штатного смотрителя и служителей необходимо сделать во всю ширину дома на 4 сажени каменную пристройку с помещением в ней светлой и широкой лестницы и с улицы парадного подъезда; за совершенной ветхостью всех рам, подоконков и неимением колод ввести во все окна новые колоды, подоконки и сделать летние и зимние все новые рамы со стеклами и нужным числом форточек; черное крыльцо ветхо и тесно, нужно сделать новое с устройством в нем хода на чердак; полы и потолки местами провалились и вообще опустились балки черные и чистые полы в нижнем этаже совсем ветх, необходимо устроить все новые; а в верхнем этаже добавлением ½ новых материалов; двери в нижнем этаже все ветхи, в верхнем некоторые створчатые ветхи, сделать новые где нужно двери и обнаруженные войлоком и клеенкой, перегородки переделать, кирпичные печи ветхие, все переделать и сложить где нужно новые, в низу во внутренней теплой кладовой для уничтожения сырости необходимо устроить мастичные полы; свод починить и отштукатурить, [перестроить…?], обелить и окрасить все стены и потолки, красить рамы, колоды, подоконки, полы, двери, лестницы и наружную обивку черного крыльца. Службы все ветхие и для помещения совершенно неудобны и невозможны, необходимо выстроить: погреб, устроив оный сверх земли (в грунте — вода), конюшню, каретный и дровяной сарай, сзади обнести забором от монастыря, устроить новые ворота, на дворе и на улице перемостить и частично устроить новые мостовые с откосами и канавами, тротуары с тумбами и откосами, 2 трубы, мостовые и тротуары приподнять насыпью. Архитектор М. Любимов» (Там же. Л. 13–13 об.).

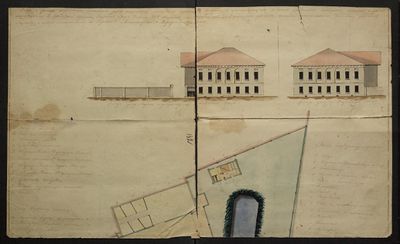

В «Деле о ремонте…» отложились и фиксационные чертежи (план и фасад училища), сделанные «учителем уездного училища Дмитрием Львовым» с «подробной описью нижнего, и верхнего этажей, надворных построек» (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1519. Л. 132–136). Документ не продатирован; вероятно, работа делалась в преддверии ремонтных работ, незадолго до 1864 г.

Чертежи Д. Львова позволяют установить, что границы земельного участка, выходившие на Петровскую и Вознесенскую улицы, были четко выверены. Внутриквартальные границы имели неправильные очертания. Имение было обнесено, вероятно, деревянной оградой с воротами и калиткой на Петровскую улицу. Слева косым клином располагалась огородная земля. В ее дальнем конце находился погреб. Сразу позади дома располагалось сдвоенное здание кухни с русской печью и чугунной плитой. Далее были кладовые, сарай и коровник. Между постройками (около угла кухни) находился колодец. Замыкал участок обширный корпус каретника и конюшни. Чертеж детально передает особенности плана, но внешний вид хозяйственных построек неизвестен. При этом гипотетически несложно представить свободно расположенные разноразмерные бревенчатые объемы с высокими тесовыми крышами.

Обширный участок двора простирался вдоль Вознесенской улицы. Там располагался большой пруд овальной формы. В дальнем конце была баня с предбанником. Интересно было бы установить назначение пруда. Он мог служить для хозяйственных нужд, что было весьма удобно — устранялась необходимость возить воду с Волги, как вынужденно поступало большинство горожан. Пруд также мог остаться от каких-либо прежде существовавших ремесел, занятий владельцев. Его также могли вырыть и для осушения территории, поскольку в центральной части Углича, около торговой площади встречались болотистые местности с выступавшими на поверхность грунтовыми водами.

Каменный двухэтажный наугольный дом, покрытый листовым аршинным железом, исходя из конфигурации угловой части квартала, имел трапециевидный план — фасад, выходивший на Вознесенскую улицу, образовывал скос. Как и территория усадьбы, прежний особняк большей частью сохранял первоначальную структуру интерьеров. К дворовым фасадам примыкали два небольших деревянных крыльца, в которых размещались лестницы на второй этаж и уборные — «необходимые места». Особенно было примечательно крыльцо со стороны ворот, включавшее двухмаршевую парадную лестницу. На нижнем этаже располагались квартиры для учителей 1-го и 2-го Приходских училищ и квартира учителя Уездного училища. В угловой части этажа, с окнами на Петровскую и Вознесенскую улицу находилась просторная классная комната 1-го Приходского училища. Это было наиболее значительное помещение, где две колонны поддерживали потолок. По всей видимости, это было одно из немногих изменений — колонны заменили изначальную перегородку.

На верхнем этаже располагалась состоявшая из нескольких комнат квартира смотрителя. В задней дворовой части был 3-й класс Уездного училища. 2-й и 3-й классы размещались вдоль главного фасада. В угловом помещении находилась библиотека. Планировку дополняли коридоры, сени и необходимые в быту чуланы, кладовые. Хорошо заметны расположенные анфиладами вдоль Петровской и Вознесенской улиц парадные комнаты с вогнутыми угловыми печами, характеризовавшие быт прежних владельцев, а позднее без особых изменений приспособленные для нужд учебных заведений.

В интерьерах нетрудно представить характерные для интерьеров XIX века крашеные стены, беленые потолки с лепными карнизами, филенчатые двери, кафельные печи. Подробнейшие сведения чертежей можно дополнить колоритной бытовой деталью — на парадной лестнице размещался звонок, очевидно, представлявший собой колокол с привязанной веревкой. В него звонили по очереди ученики 3-го класса. «В том классе были и часы, за которыми и следил тот, кому была очередь бить звонок. Исполнение этой обязанности представляло для учеников особое удовольствие, которое и покупалось любителями у очередных за булки, перья и т.п. вещи» (Угличанин 1907a).

В здании училища были квартиры для учителей; но, вероятнее всего, Ф. снимал жилье сам «от себя».

В «Деле об увольнении учителя Угличского уездного училища Федорова» (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1527) подшито «Прошение об увольнении со службы», датированное 10 ноября 1864 г. и написанное собственной рукой Ф.:

«Его Высокоблагородию

господину штатному смотрителю

Угличского уездного училища Никите Ивановичу

Куликову.

Учителя Угличского Уездного Училища Николая Федорова.

Прошение

По домашним обстоятельствам я не могу продолжать службу во вверенном вами училище посему покорнейше прошу Ваше Выскокоблагородие исходатайствовать мне увольнение от службы.

Учитель Угличского Уездного Училища Николай Федоров» (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1527. Л. 9).

В «Формулярном списке о службе учителя истории и географии Богородского уездного училища, коммерческого секретаря Федорова, за 1864 год», которое отложилось в «Деле об увольнении…» (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1527. Л. 3–8) в первой графе («чин, имя, отчество, фамилия, должность, лет от роду, вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержание») читаем:

«Коллежский Секретарь Николай Федорович Федоров. Учитель Истории и Географии Богородского Уездного Училища

тридцати шести лет

Православного Исповедания

Знаков отличия безпорочной службы нет

жалованья получает 330 р. и из сумм Богородского женского училища 75 р.

Итого 405 р.».

В формуляре указано происхождение Н.Ф. Федорова — «из купеческого звания», имения «ни родового, ни благоприобретенного не имеет».

Вопрос может вызывать возраст Николая Федоровича, указанный в формуляре — 36 лет. Федоров родился 26 мая (7 июня) 1829 г., следовательно, 36 лет ему исполнялось в 1865 г., в момент перевода из Богородска в Углич (23 июня (5 июля) 1864 г.) ему только что исполнилось 35 лет. В документах «Дела об увольнении…» есть запрос в Богородское училище на присылку формулярного списка; запрос был направлен уже после увольнения Николая Федоровича из Углича, и, вероятнее всего, составлялся с большим опозданием, «задним» числом, после 23 июня (5 июля)1865 г., то есть после реального 36-летия Н.Ф. Федорова.

Формулярный список также содержал важную информацию об обучении, предыдущем опыте работе, взысканиях и награждениях. Ф., как сказано в документе, «по окончании курса науки в Тамбовской Губернской Гимназии с правом на чин 14-го класса, Указом Правительствующего Сената за № 34775, исключен из купеческого звания 1849 года Сентября 29 и для дальнейшего образования поступил в Ришельевский Лицей Камерального Отделения, откуда, не окончив курс, выбыл 19 марта 1852 года.

По надлежащем испытании в Тамбовской Губернской Гимназии, Высочайшим приказом определен Учителем Истории и Географии в Липецкое Уездное Училище тысяча восемь сот пятьдесят четвертого года февраля двадцать третьего. Получил не в зачет третное жалованье.

Высочайшим приказом уволен от службы по прошению 27 января 1857 года.

По прошению его Господином Попечителем Московского Учебного Округа определен учителем Истории и Географии Богородского Уездного Училища 30 октября 1858 года.

С разрешения училищного начальства принял на себя преподавание Истории и Географии в Богородском женском училище 2-го разряда, с положенным за то из сумм онаго училища вознаграждением 19 января 1860 года.

Указом Правительствующего Сената от 20 марта 1862 года за №118, произведен за выслугу лет, в Губернские Секретари со старшинством с тысяча восемьсот пятьдесят пятого года ноября двадцать шестого.

По удостоению Комитета Г. Министров, за отличие по службе награжден Всемилостивейше единовременною выдачею 75 руб. из экономической суммы Богородского женского училища 6 декабря 1862 года.

Указом Правительствующего Сената от 25 февраля 1863 г., за № 2188, произведен за выслугу лет, в Коллежские Секретари со старшинством 26 ноября 1858 года.

Вследствие прошения циркуляром по Московскому учебному округу (№ 18) перемещен в Угличское Уездное училище 23 июня 1864 года.

Директор училищ Московской губернии Малиновский».

Важные сведения содержит еще один документ «Дела об увольнении…» — «Рапорт смотрителя Угличского училища директору Демидовского лицея и училищ Ярославской губернии об отпуске Федорову», датированный 13 января 1865 г.: «<...> Исправляющему должность директора Демидовского лицея и училищ Ярославской губернии <...> Рапорт <…> Федоров, учитель истории и географии, подавший 10 ноября 1864 года прошение об увольнении <...> 24 декабря 1864 г, согласно его прошению и на основании параграфа 104 Устава учебных заведений, уволен мною в отпуск, в г. Москву, на 6 дней, то есть с 31 декабря 1864 года, из какового отпуска <...> не являлся и по настоящее время <...> о чем имею честь донести Вашему Высокоблагородию». 13 января 1865 года» (ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 1527. Л. 14), — сообщал штатный смотритель УУУ.

Учебные заведения, размещавшиеся в здании длительное время, оставили немало живых воспоминаний, поэтому есть возможность представить их быт и условия в восприятии современников.

Там, в частности, в 1847–1851 гг. обучался букинист и мемуарист Николай Иванович Свешников (1839–1899), автор «Воспоминаний пропащего человека». В Уездном училище в тот период преподавал историю и географию Федор Харитонович Киссель, чей метод обучения и личные качества особенно запомнились Н.И. Свешникову. Ф.Х. Киссель отмечал сдержанность угличского купечества в отношении государственного образования. «Я слыхал от первостатейных купцов, которые так понимают образование: “Э-э! Почтеннейший! Наши отцы учились на медный грош, не умели своего имени подписать, а нажили тысячи, и нам завещали не учености, а капитал. Неужели мы станем проживать его, а не приобретать. Ведь кроме сраму в обществе, старики из гроба проклянут!” Я старался доказать, что образованный купец глубже поймет предмет торговли, разнообразнее постигнет ее обороты, дальновиднее проникнет в ее источники, будет выгоднее торговать и лучше предусмотрит случаи, которые часто разоряют их, — приводил в пример англичан и несравненную сладость знать и постигать умом всю природу. Он отвечал мне: “Так почтеннейший! Ваша должность священная, да голодная, вы сладко говорите, да горько кушаете. Вот черта, которая достаточно объясняет, отчего в приходском училище у нас бывает детей сто, сто двадцать и более. А в уездном в первом классе — тридцать шесть, во втором — двадцать, в третьем — десять человек, и то дворян и разночинцев. А шесть лет я не подписывал аттестата ни одном купеческому сыну <…> Мне лично один купец сказывал: “Надобно детей приучать к торговле с малолетства, а ежели ему в училище вобьют в голову совесть, то плохой из него выйдет товарищ”», — писал Ф.Х. Киссель в начале 1830-х гг. (Киссель Ф.Х. История г. Углича. Углич, 1994. С. 5–6).

В нескольких номерах газеты «Угличанин» за 1907 г. была опубликована объемная статья «Из школьных воспоминаний», посвященная Приходскому и Уездному училищам, подписанная, по обыкновению того времени, псевдонимом «Азъ». Безвестный автор так описывает судьбу памятного старинного здания: «По окончании экзаменов, в ту же осень, меня отправили «в люди», в Питер, где я должен был разделить участь большей части своих сверстников. Вернувшись оттуда через 7 лет и обозревая дорогия в детстве места, я, проходя мимо места, где стояло наше училище, увидел на нем новую церковь, к которой примыкала такая же новая каменная ограда, примыкавшая другим концом к старой монастырской ограде.

И в моей памяти воскресли все те безотрадные факты, которые пришлось в детстве пережить в этой школе.

Да, подумал я, на месте, где пролито так много слез и даже крови, достойно быть церкви.

— А что, голубушка, как называется эта церковь? — спросил я проходившую мимо женщину.

— “Достойно есть”, батюшка — ответила она, набожно крестясь на нее» (Угличанин. 1907. № 18. 2 марта).

Здание училища, в котором учительствовал Ф. не сохранилось. В 1876 г. прежние учебные заведения были преобразованы в Городское трехклассное училище. Для его размещения городское общество приобрело более крупное и удобное здание — дом купцов Зиминых на Пятницкой площади. Старое обветшавшее здание в 1886 г. было продано Богоявленскому монастырю и вскоре снесено. На его месте в 1886–1887 гг. построена уже упоминавшая небольшая, встроенная в монастырскую ограду, церковь в честь иконы Божьей Матери «Достойно есть» (закрыта в 1920-е гг., здание приспособлено под жилые помещения; восстановлена и освящена в 2017 г.). Так, словно в частичное и предварительное исполнение упований Ф. о «религионизации образования», соединились в городском пространстве, отстоя друг от друга во времени, школа и церковь. В настоящее время выдвинута инициатива установки на стене церкви памятной доски с именами Ф. и Ф.Х. Кисселя, которая увековечила бы память двух выдающихся горожан, связанных с краеведением и педагогикой.

Лит: Из школьных воспоминаний // Угличанин. 1907. №№16 (25 февраля), 18(2 марта); Денисов В.В. Угличское уездное (городское) училище // Авангард. 1990. 14 июля; Кириков Б.М. Собрание образцовых фасадов и архитектура Углича первой половины XIX века // Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья. Вып. 3. Углич, 1993; Киссель Ф.Х. История г. Углича. Углич, 1994.

Архивы: ГАЯО. Ф. 549. Оп. 1. Ед. хр. 1479 (Годовые отчеты о состоянии учебных заведений губернии за 1863–1864 гг.); Ед. хр. 1510 (Журналы заседаний педагогических советов начальных училищ губернии, 1864 г.); Ед. хр. 1515 (Рапорта штатных смотрителей училищ об открытии двухклассных приходских, Министерства народного просвещения, училищ, 1864 г.); Ед. хр. 1519 (Дело о проведении ремонта здания Угличского уездного училища, 1864-1869 гг.); Ед. хр. 1527 (Дело об увольнении учителя Угличского уездного училища Федорова, 1864–1865); Ед. хр. 1529 (Протоколы педагогических бесед при уездных училищах, 1865–1866). УГИАХМ. Коллекция «Документы». Ед. хр. Уг/КП-1973, Д-116 (План города Углича 1832 г.).