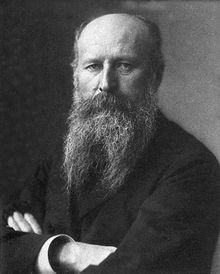

Верещагин Василий Васильевич

ВЕРЕЩАГИНВасилий Васильевич (14(26) октября 1842, Череповец, Новгородская область — 31 марта (12 апреля) 1904, Порт-Артур, Квантунская область) — рус. художник, выдающийся баталист, военный, писатель, публицист, этнограф, путешественник. Учился в Александровском малолетнем кадетском корпусе, затем в Санкт-Петербургском Морском корпусе, свободно владел английским, французским, немецким языками. Оставив карьеру морского офицера, стал студентом Санкт-Петербургской Академии художеств. Большую часть жизни провел в экспедициях, путешествиях, военных походах. Учился и жил в Петербурге, Париже, Мюнхене, Ташкенте, в конце жизни — в Москве. Путешествовал по Европе, Кавказу, Туркестану, западному Китаю, Семиречью, Индии и Палестине, Тянь-Шаню, Америке и Японии. Добровольно принимал участие в военных компаниях, к-рые вела Россия. В 1873 г. в Лондоне состоялась первая персональная выставка В., представившая его туркестанскую серию картин, а весной 1874 г. картины были выставлены в Санкт-Петербурге. Эти и последующие выставки В. имели громадный успех. Главная тема его творчества — обличение войны как машины смерти, перемалывающей страны и народы. Эмблематическим выражением мировоззренческой позиции художника является картина «Апофеоз войны» (1871, ГТГ), сопровождаемая надписью: «Посвящается всем великим завоевателям прошедшим, настоящим и будущим».

Масштаб и пафос творчества В. привлекали Ф. Работы Туркестанской серии он мог видеть на персональной выставке В. в Москве осенью 1874 г. Туркестанская серия вплоть до 1881 г. экспонировалась на постоянной выставке Московского Общества любителей художеств. В фондах Библиотеки Румянцевского музея имелся альбом «Туркестан. Этюды с натуры В.В. Верещагина» (СПб., 1874). Индийский цикл и Балканская серия показывались на персональной выставке в Москве с 12 апреля по 25 мая 1881 г. В 1890–1891 гг. В., вернувшись из заграницы, поселился в собственном доме на окраине Москвы. В 1890-е гг. посещал Румянцевский музей, где встречался с Ф. Летом 1894 г. путешествовал по Северной Двине, Пинеге, Белому морю, что вдохновило его на написание картин, этюдов, литературных произведений, посвященных природе, людям, историческим памятникам Севера. В письме Кожевникову Ф. упоминает о передаче ему В. в одно из посещений Библиотеки Румянцевского музея кальки с изображением обыденного храма в Цивозере Сольвычегодского уезда Вологодской губ., а также обыденного храма Св. Богоявления в г. Туровце Вологодской губ. Изображения были переданы в связи с выдвинутой Ф. инициативой собирания сведений об обыденных храмах.

Ф. воспринимал творчество В. в контексте идеи супраморализма, раскрывая в его полотнах символический историософский смысл. Характерно в этом отношении обращение Ф. к образам картин В., написанным на сюжеты Отечественной войны 1912 г., к-рые выставлялись с 10 ноября по декабрь 1895 г. в Историческом музее Москвы. Точку зрения Ф. на эти работы озвучил Кожевников в статье «Международная благодарность»: «Трагический исход похода 1812 года, казалось, был самим Провидением предназначен для того, чтобы научить и Запад, и Восток сознанию всеобщего рабства разумных существ перед неразумными силами природы, рабства гибельного и неизбежного до тех пор, пока длится братоубийственный раздор между людьми. <…> Те же снега, в которых гибли полчища Наполеона в 1812 г., заметали в 1877-м и 1878-м и беззащитных русских солдат в ущельях Балкана, как это с неменьшим трагическим реализмом изобразил Верещагин же в картинах русско-турецкой войны»; художник дает «высокопоучительное указание» на то, «в чем надо искать коренного исхода из бед, одолевающих человечество» (Русский архив. 1896. № 2. С. 258–259). Программу батальных полотен В. Ф. видел в изображении общего врага воюющих народов — смерти, равенства враждующих сторон перед лицом природных стихий. В стихотворении в прозе «Набат к светским и духовным» (1895) он писал: «Слепая сила, разумом не управляемая и потому разрушающая и умерщвляющая! Не вечно твое царство. Народы всего мира, обуреваемые злобою и враждою друг к другу, призывая всех своих сынов на тяжелую службу, на взаимное истребление, поймут наконец, что есть у них враг общий, постоянный, носящий в себе голод, язвы, смерть, отнимающий у сынов всех народов их отцов» (IV, 153), а в качестве иллюстрации этой надежды отсылал к серии «картин 1812 г. Верещагина» (там же). В произведениях В. философ видел наглядное изображение «истории как факта», к-рая есть «взаимное истребление» (I, 138), чаяние преодоления вражды и неродственности, художественный призыв к объединению человечества в эсхатологической перспективе.

В 1893 г. Ф. выдвинул инициативу росписи стен Кремля сюжетами российской и всемирной истории и картинами будущего всеобщего дела. Предполагая исполнить этот проект совместным творчеством множества художников, он особо выделял В., таланту к-рого оказались по силам монументальные циклы произведений, соединяющие идею с мастерством воплощения. В. заинтересовался этим проектом, но счел его невыполнимым. Это послужило поводом к письму Ф. к В., к-рое так и не было отправлено. Обращаясь к В., Ф. утверждал: «Кремль имеет для Вас великое значение: мне кажется, что Вы всю жизнь трудились для Кремля» (IV, 260). Живописные серии В. поясняют, по мнению Ф., причины появления Кремля и его место в историческом пространстве. Изображая картины войны и смерти, художник «служил Кремлю» как месту Пасхи, праздника Воскресения жизни. Проект росписи стен Кремля и превращения его в «воспитательный музей» Ф. связывал с дидактическим наставлением, призывающим к внехрамовой литургии, к участию в общем деле всеобщего воскрешения.

Близость Ф. и В. проявилась в осознании глубины кризиса современного искусства. В статье «Реализм» В. пишет: «Искусство унижено до уровня забавы для тех, кто может и любит тешить себя им», а живопись «считается просто мебелью, притом что ресурсы современного искусства и возможности его влияния на жизнь общества огромны (Верещагин В.В. Повести. Очерки. Воспоминания. М., 1990. С. 100). Ф. более радикален в негативной оценке современного светского искусства, утратившего связь с религиозными корнями жизни и «творящего грех». Воплощением такого искусства он считает всемирную выставку, называя ее «ярмаркой полового подбора». Подлинный смысл и предназначение искусства Ф. видит в творческой деятельности объединенного человечества, направленной на спасение Вселенной, на «рекреатуру», или воссоздание мира в его совершенном состоянии.

После того как Ф. прекратил службу в библиотеке Румянцевского музея, встречи его с В. прекратились. Н.И. Стороженко писал Федорову 19 марта 1899 г. о В., к-рый, придя в каталожную, «сетовал», узнав, что Ф. оставил музей (IV, 649–650).

Лит.: Верещагин В.В. На Северной Двине. М., 1895; Лебедев А.К., Солодовников А.В. Василий Васильевич Верещагин. Л.: Художник РСФСР, 1987; Гачева А.Г., Семенова С.Г. Примечания (IV, 206, 284, 356, 532).