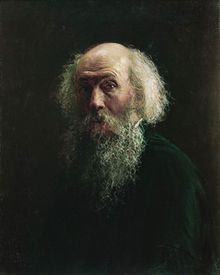

Ге Николай Николаевич

ГЕ Николай Николаевич, (15(27) февраля 1831, Воронеж, Воронежская губерния — 1(13) июня 1894, хутор Ивановский, Черниговская губ.), рус. художник, один из организаторов и активных участников Товарищества передвижных художественных выставок, выдающийся портретист, автор картин на исторические и библейские сюжеты. Особое место в творчестве живописца занимают полотна, посвященные евангельским темам и вызвавшие бурный отклик у современников: «Тайная вечеря», 1863, ГРМ; «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад», 1889, ГРМ; «Голгофа» 1893; «Что есть истина. Христос и Пилат», 1890, ГТГ; «Распятие», 1892, музей д’ Орсе, Париж; «Голгофа», 1893, ГТГ. Завершает «Страстной цикл» картина «Распятие», 1894 (местонахожд. неизвестно), последнее из законченных произведений художника, запрещенное, как и многие полотна 1880-х гг., и снятое с выставки передвижников.

На мировоззрение и позднее творчество Ге оказало глубокое влияние учение Л.Н. Толстого, с к-рым он сблизился в 1880-е гг. Ге следовал советам писателя изображать «простое, понятное и нужное людям христианство». Перед отправкой картины на выставку Ге показал «Распятие» Толстому, выразившему восхищение работой художника. «Самая история жизни, смерти, — отмечал Толстой, — вдруг получает свое настоящее, обличающее людей значение» (Ге Н.Н. Письма. Статьи. Критика. Воспоминания современников. М., 1979. С. 192). Образ Спасителя в картине Ге основан на сближении евангельского повествования о страстях и казни Христа с современностью: «Нельзя никуда уйти, где бы не было сейчас распятий, и в Америке, и во Франции, и в Англии, и в Германии, и у нас, даже как нововводимое, что-то желательное <…> распинают, т. е. убивают» (Там же. С. 177). Картина заставляет зрителя ужаснуться видом насилия, предсмертных мук Христа, взывает к совести человека, к заповеди «Не убий», к-рую особенно акцентировал Толстой. Экспрессивная манера живописи, колорит, композиция полотна соответствуют эстетической программе реализма, как его понимал Ге, и подчинены созданию впечатления присутствия на казни, соучастия в убийстве. «Распятие», как и все работы «Страстного цикла» пронизаны духом нравственной проповеди, где Христос — страдающий человек, «учитель морали», морали «непротивления», но не Бог-Слово, несущий миру спасение и веру во всеобщее воскресение и обожение мира.

Ф. в заметке «Гениальный разбойник (По поводу картины Ге “Распятие”)» критически высказывается о замысле и живописном решении произведения, видя в нем предельное выражение отрицания христианства, «…где Спаситель и разбойник изображены не по Евангелию Христову, а по завету Толстого, художник изобразил Христа (если не вернее — Антихриста?), дающим заповедь непротивления злу насилием» (II, 61–62). Видя в картине Ге отступление от христианства, Ф. дает свое толкование евангельского повествования о благоразумном разбойнике, противопоставляя «Распятию» образ словесной иконы, в к-рой Христос предстает как Спаситель. В словах Христа «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мной в раю» (Лк. 23, 43) содержится ответ на просьбу разбойника быть «помянутым». Ф. видит в разбойнике человека, принявшего через страдания путь Христа. Иконическое мышление Ф. рисует картину, композиция к-рой основывается на нераздельности образа Христа и разбойника, Воскресителя и раскаявшегося убийцы. Искупление и чудо воскресения являются для Ф. смысловым центром в изображении распятия, где разбойник предстает последователем Христа, указующим путь человечеству к покаянию, повороту на Божьи пути. Евангельский разбойник, по мнению Ф, «был первым исповедником христианства» (II, 62), чему должен соответствовать его живописный образ. Размышления по этому поводу Ф. сопровождает предполагаемым жизнеописанием, которое, как в клеймах, изображает разбойника галилеянином, слушающим Нагорную Проповедь; человеком, утратившим веру в Царствие Божие; «угнетателем своего народа»; убийцей, представшим перед судом вместе с Воскресителем; наконец, страдающим человеком, принявшим Христа Спасителя. Жизнеописание высвечивает лик евангельского разбойника, образ к-рого очень занимал Ф. По свидетельству Кожевникова, Ф. предлагал нескольким лицам, в частности, писателю и поэту В.Л. Величко, обратиться к этой теме (II, 62). Видя в разбойнике выразителя культа страдания, Ф. понимал предсмертную покаянную молитву как выражение веры во всеобщее воскресение, в преодоление страдания и смерти.

В статье «Роспись наружных стен храма» Ф., не называя имени художника, обращается к описанию картины Ге «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад», видя в ней выражение «смерти Бога» в душе живописца, обратившегося к евангельской теме и изобразившего Христа перед произнесением Первосвященнической молитвы «смущенным и растерянным» (III, 462). Ночной пейзаж, растворяющиеся в полумраке фигуры учеников, расходящихся после прощального ужина, Христос, с тоской смотрящий на небо, — все это воплощает у Ге момент душевного томления накануне Искупления и вызывает у зрителя сострадание. Этой картине Ф. противопоставляет описание проекта иконы-картины исполнения Первосвященнической молитвы, в к-рой отражается не мгновение, а единство прошлого, настоящего и будущего. В противоположность «новейшей живописи» пространственно-временные отношения, определяющие композицию иконы-картины, Ф. видит в эстетическом каноне и в традиции русско-византийской иконописи, где образ объединяет земное и небесное, мгновение и вечность. Художник, изображающий исполнение Первосвященнической молитвы, утверждал Ф., должен «видеть в небе и Отца Небесного и отцов земных <…>, должен провидеть и будущее объединение всех сынов человеческих, всех, еще живущих, т.е. смертных для воскрешения умерших» (III, 462). В евангельских строках, сказанных Христом Своему Отцу: «…чтобы они были едино, как и Мы» (Ин. 17, 11) Ф. слышит завет, к-рый может донести до человека не только слово молитвы, но и живопись, наглядное изображение пути достижения христианского идеала. Образ исполнения Первосвященнической молитвы как один из ключевых для проекта росписи наружных храмовых стен, по замыслу Ф., должен был быть написан на дверях храма Святителя Николая с приделом преп. Сергия Радонежского, находящегося во дворе Румянцевского музея.

Описательный экфрасис произведений Ге в текстах Ф. направлен на критику эстетической программы реализма, рационалистически трактующего евангельские образы и сводящего их к психологизму и коллизиям современной художнику социальной жизни. В качестве антитезы евангельским картинам Ге Ф. формулирует художественные принципы «эстетического супраморализма», где живопись реализует принцип синтеза искусств и становится средством отображения пути от «храмовой к внехрамовой литургии», пути преображения мира и победы над смертью.

По косвенным данным можно предположить, что Ф. и Ге были лично знакомы. В конце ноября 1885 г. Ге присутствовал при беседе Л.Н. Толстого и И.М. Ивакина, в к-рой был упомянут Ф. (Pro et Contra I, 183). Толстой мог познакомить Ге с Ф. в один из приездов художника в Москву, приведя его в Каталожную. В письме К.П. Афонина Н.П. Петерсону от 27 апр. 1911 г. содержатся сведения о том, что Ф., к-рый «никак не соглашался оставить своего изображения, отказал <…> Н.Н. Ге в просьбе написать с него портрет» (Pro et contra II, 173).

Лит.: Л.Н. Толстой и Н.Н. Ге Переписка. М.; Л., 1930; Верещагина А.Г. Николай Николаевич Ге. Л., 1988. Николай Ге. Вектор судьбы и творчества. Материалы Междунар. науч. конф. Архивные публикации: Сб. ст. М., 2014.