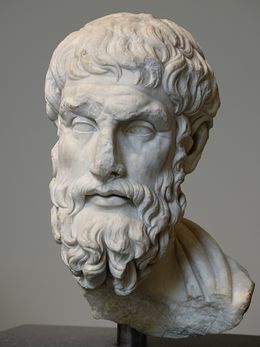

Эпикур

ЭПИКУР (342–341 до н. э., о. Самос — 271–270 до н. э., Афины) — древнегреческий философ, основатель эпикуреизма.

Течение эпикуреизма зародилось в школе под названием «Сад» и просуществовало более восьмисот лет. Философия Э. носит эвдемонистический характер, стремясь указать людям путь к достижению счастья. Главный источник страдания, согласно Э. — страх, и, прежде всего, страх смерти, освобождению от которого и посвящено его философское учение. В какой-то мере Э. является даже большим антиподом Ф., чем Сократ с его ставкой на самопознание, поскольку эпикуреизм проповедует прямо противоположные установки по отношению к смерти, нежели те, которые разделял Ф.

В работе «Отечествоведение», раскрывая смысл обыденных храмов как «произведений чрезвычайной смертности», Ф. выходит на то понимание смерти и смертности, которое в корне противостоит эпикурейскому подходу, в котором он усматривает явную софистику. Он пишет: «Существует два определения смертности — одно философское, а другое религиозное, или христианское; христианское определение имеет в виду смерть не себя лишь, но и всех других, философское же определение знает только собственную смерть; с этой последней точки зрения и можно доказывать, что смерти нет (не обращая внимания на постепенное умирание, ослабление, старение), так как, по выражению Эпикура, “пока я жив, смерти нет, а когда я умер, то меня нет”» (III, 15–16). Игнорирование смерти, вынесение ее за горизонт нравственной рефлексии — то, что в конечном счете свойственной эпикуреизму, и в его лице самой философии. Именно здесь проходит принципиальный водораздел между вовлеченным отношением к смерти у Ф. и отвлеченным отношением, свойственным философии. В этом контексте Ф. подвергает критике взгляды Л.Н. Толстого, которого он считает приверженцем Э. Ф. продолжает свое рассуждение в работе «Отечествоведение»: «Точно так же и Толстой, следуя основной философской заповеди — “познай самого себя”, т.е. знай только себя, отрицает существование смерти, так как сам еще жив, а смерти других не замечает; напрасно инфлюэнца, а потом холера доказывали ему существование смерти, — для человека, знающего только себя, все эти доказательства остались бессильны» (III, 15–16). Показательны воспоминания И.М. Ивакина, в которых он передает беседу Ф. с Н.Н. Страховым о Толстом. На вопрос Страхова о том, как Толстой понимает смерть, Ф. отвечает: « —По его мнению, смерти будто бы нет, — сказал Н. Ф-ч, — а бессмертия души он, конечно, не признает. Иван Ильич у него умирает и говорит, что смерти нет... Толстой в чудо не верит, а логики не признает, а по-моему, это просто потому, что сам-то он боится смерти — вот себя и утешает, что смерти нет. — Вы думаете, что он смерти боится? — спросил Страхов. — Да, судя по тому, что он говорит такую нескладицу, думаю, что боится. Ведь у Л. Н-ча те же воззрения, что и у Эпикура. Эпикур — ему все равно, хоть бы весь мир умер, лишь бы он здравствовал. Л. Н-ч тоже, да он и всегда стоял за Эпикура... Иван Ильич умирает, а смерти нет!..» (IV, 535). Это существенное отличие позиции Ф. от эпикурейского подхода; во-первых, у Ф. обязательная включенность других в переживание смерти, а не только свое индивидуальное переживание; во-вторых, у Ф. индивидуальное переживание своей смертности выходит к осознанию и переживанию смертности как всеобщей человеческой участи, которая воспринимается как нравственная трагедия, как источник человеческих бед и зла. Ф. свойственная этизация и антропологизация смерти, в то время как Э. присуще лишь логическое (софистическое) отклонение от нравственной рефлексии над своей и всеобщей смертностью.

Примечательно упоминание Э. у Ф. в работе «Собор» в контексте его анализа росписи Пантеона французским художником П.Ж. Шенаваром. Трудности у художника возникают, считает Ф., в связи с изображением рая. Шенавар изображает банкет философов под предводительством Э., в котором также участвуют Рабле, Лафонтен и подобные «веселые особы», а Бетховен и Гайден переворачивают страницы нот для хора небесных дев. Затем изображается сад, где бродят дружба и любовь, и иные просто спят на лугах, усеянных цветами. Ф. сомневается в таком бездеятельном рае: «Что же это за рай, где только рассуждают, т. е. гадают об истине, где только предчувствуют гармонию, как в музыке, где дружба и любовь без содержания, где, наконец, можно заснуть? Для чего в таком случае и пробуждаться?» (I, 330). Разъясняя «трудности представления рая» Ф. выходит на весьма значимые духовные характеристики современного ему человека, и вообще на «духовную ситуацию времени» во многом актуальную до сих пор. Он пишет: «Трудность представления рая заключается в том, что нынешний человек, пресыщенный эпикуреец, разумея под раем приятное, а не великое, ограничивает эстетику, т. е. науку о вечном блаженстве, страдательными удовольствиями, что нынешний больной человек не может представить себя здоровым, мощным, сильным, деятельным, а между тем здоровье, свежесть, мощь и сила есть первые условия райского состояния, потому что состояние это может быть найдено только в деятельности, столь же широкой, как знание; и не отделять знание, как бы обширно оно ни было, от деятельности есть первое условие понимания райского состояния; в отделении же знания от деятельности и заключается причина того, что для художников и философов нет рая. Для больного, утомленного воображения нет ничего страшнее вечности и безграничной шири...» (I, 330). «Пресыщенный эпикуреец», в своей сущности больной и утомленной, который во всем видит только приятное, ищет удовольствий и не неспособен видеть великое — такие характеристики вполне применимы к современной гедонистической «эпохе пустоты», и которые часто употребляются в контексте критического анализа действительности. В этом смысле Ф. можно считать предтечей «критического дискурса» — одного из наиболее влиятельных философских дискурсов современности.

Соч.: Фрагменты Эпикура // Лукреций. О природе вещей. М., 1983. С. 292–325.

Лит.: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1979; Семенова 2004.