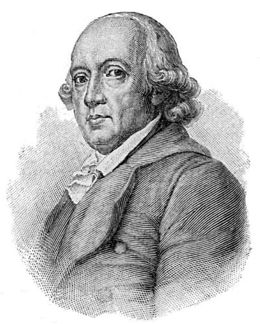

Гердер Иоганн Готфрид

ГЕРДЕР Иоганн Готфрид (25 августа 1744, Морунген —18 декабря 1803, Веймар), немецкий философ, историк культуры, один из ведущих философов эпохи Просвещения.

В своем главном произведении «Идеи к философии истории человечества» (1784–1791), опираясь на понятие о развитии в природе, выдвигал учение о прогрессе в истории и гуманизме в обществе и культуре. Мир в представлении Г. есть единый целостный организм, а всемирная история — результат глобальной эволюции неорганического и органического мира. Г. явился идейным вдохновителем движения «Бури и натиска».

Ф. был знаком с идеями Г., при этом упоминания о нем в его работах крайне редки и всегда привязаны к конкретному поводу. Так, упоминание о Г. содержится в перечне сочинений И. Канта, которые приводит Ф. в своих заметках о нем. В частности, речь идет о рецензии Канта на идеи Г. 1785 г. (III, 262).

Сам Г. не является предметом отдельного осмысления Ф., представляется сложным отношение философа к идеям Г. о гуманизме и прогрессе, что проявилось в разборе книги Н.И. Кареева «Основные вопросы философии истории», в которой выдвигалась идея «прогресса» как смысла истории. Подвергая критике эту идею, являющуюся, по Ф., плодом «века секуляризации», абсолютизирующего наличный план истории, в котором рознь и вражда, Ф. приводит следующую мысль Г.: «Человечность есть цель человеческой природы». Именно здесь, в «человечности» как основе прогресса, согласно Ф., и заключается ложное понимание человеческой природы. В работе «Вопрос о братстве и родстве…» он пишет: «Принимая за исходный̆ пункт прогресса возвышение человеческой̆ природы над животною, нужно с первых же слов ограничить человечность, иначе придется обратить человека в бесплотное существо» (I, 66).

Больше всего Ф. упоминает о Г. в связи с философами чувства и веры, прежде всего с И.Г. Гаманом. Он дает развернутый критический анализ Гамана, оказавшего влияние на Г.

Важное упоминание о Г. встречается в разборе Ф. книги В. Кожевникова «Философия чувства и веры», где он дает своему ученику советы по поводу того, какие цитаты лучше взять из Гамана и Г. Так, Ф. пишет: Для первого эпиграфа, относящегося к миру античному, нужно взять то место из письма Гамана к Гердеру, где он говорит, к сожалению, очень многословно о том, что нужно не анатомировать древних и не мумии препарировать из них, а восстановлять, воскрешать их» (II, 114). Далее Ф., правда не совсем точно, приводит цитату уже из самого Г. для «библейского» эпиграфа: «Библейские сказания для него драгоценные как летописи психологического развития, то есть как летописи для души человеческой», трансформируя эту мысль так: «Восстановление же души и тела и есть история, то есть воскрешение, хотя еще мысленное, а не действительное» (там же).

Важное упоминание о Г. содержится в письме Ф. В.А. Кожевникову (1898), в котором Ф. проводит важнейшее для всей его философии различие между светским театром и его собственным концептом «храма-школы»: «соединение всех искусств в театре (подобии) совершенно противоположно соединению их в храме-школе» (IV, 326). Указывая на те тенденции в эстетике XVIII в., которые подготовили почву для концепции синтеза искусств, нашедшем свое высшее воплощение в театре, Ф. называет и Г. Он пишет: «Зародыш соединения искусств указывают уже у Лессинга: “Природа, как кажется, предсказала музыке и поэзии не только идти вместе, но и слиться...” Гердер говорит “о лирическом па мятнике, в котором поэзия, музыка, действия, декорации соединяются вместе для общего эффекта”. Нордау, не допускающий ничего, кроме дифференцирования, должен и Лессинга, и Гердера, и Гегеля сопричислить к выродкам» (IV, 326). Противопоставляемый театру храм-школа есть, согласно Ф. «соединение науки и религии». Этому явлению он дает такую развернутую характеристику, в которой содержатся все основополагающие элементы его учения, преломленные через эстетическую призму: «При сем последнем соединении, идейная живопись превращается в проективную, т. е. изображает проект общего дела в школе-храме, в его внутренней и внешней росписи, программная музыка становится внехрамовою как аккомпанемент общего дела обращения орудий борьбы в орудия спасения, соединяя церковную музыку с военною. В храме-школе совершается переход от подобия к действительности, тогда как идейная живопись, как изображение отвлеченных понятий кистью, и программная музыка, как изображение звуками, суть лишь подобия, так, как и самый театр. А должны ли соединиться все искусства в Музыкальной̆ драме или Трагедии, как изображении гибели мира, или же все искусства должны соединиться в архитектуре, ее высшем произведении — храме, не как подобии мироздания, а как проекте мира (в котором нет поглощения), воскрешающего все погибшее чрез все знания (чрез всех ставших познающими), соединенные в науке Мирозданья — астрономии и чрез воскрешение делающие всех бессмертными, <в храме> как проекте дела общего, изображенном в росписи внешней и внутренней и в музыке внутренней и внешней, направляющей к цели, к осуществлению дела» (IV, 326–327).

Несмотря на общий критический настрой Ф. по отношению к Г. есть один неожиданный момент сближения, на который обращает внимание С.Г. Семенова, когда говорит об идеях Ф. и В.И. Вернадского в контексте автотрофности человека. Именно Ф. высказался «о необходимости глубокого исследования механизма питания растений» для того чтобы научиться у них способности «строить свои ткани» не за счет чужой жизни, а за счет «солнечного света и неорганических веществ». Пока человек — «животное гетеротрофное, то есть прямо зависящее в своем существовании от других живых существ или продуктов их жизнедеятельности. Недаром Гердер называл человека “наивеличайшим убийцей на земле”, имея в виду тот объективный факт, что он является плотоядным увенчанием целой пищевой пирамиды» (Семенова 2004, 209). Позиция Г. была близка Ф., призывавшего превратить питание в «сознательно-творческий процесс» созидания и воссозидания своего организма.

Соч.: Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.

Лит.: Гулыга А.В. Гердер. М., 1975; Кожевников 2004; Семенова 2004.