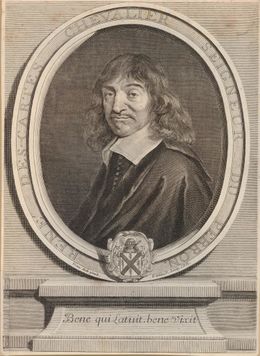

Декарт Рене

ДЕКАРТ Рене (Descartes) [31 марта 1596, Лаэ, Турень — 11 февраля 1650, Стокгольм] — франц. философ и ученый, наиболее яркий представитель классического рационализма. Для Ф. фигура Д. является ключевой в плане формирования новой философии, в центре которой мысль и слова, а не дело. В целом Ф. критически относится к философии Д., полагая его представителем «нового секуляризованного университета», к-рый вместо веры посеял сомнение. Раскрывая смысл учения Ф., В.А. Кожевников дает такую образную характеристику философии Д.: «Реальное утверждается на интеллектуальном; сама жизнь, это неозримое многообразие, это чудесное многоединство, беспредельность, в которой не только моя мысль, но и весь я тонут, как камень в глубине океана, все это вмещается в границах краткого мыслительного процесса, одного логического умозаключения! Какое чудо! Какое величие! восклицает ученый философ, весь ушедший в дебри отвлеченного рассуждения» (Кожевников 2004, 115–116). Кожевников называет это «неродственным, от собратьев обособившимся знанием». Ф. неоднократно приводит тезис Д. «Сознаю, следовательно, существую» как типичный образец отвлеченного мышления, заканчивающегося крайним индивидуализмом и аморализмом у Штирнера и Ницше.

Ф. полагает, что знаменитое «cogito ergo sum» Д. является основным принципом новой европейской философии. В конспективном наброске «Философия блудных сынов, чужаков», отражающем отношение Ф. к ряду западноевропейских философов Нового времени под углом зрения идей о «неродственности», он называет Д. «основателем новой философии Западной Европы» и «Карлом Великим в области философии». Несмотря на то, что основное начало философии Запада, как полагает Ф., выражено уже у Августина в его «Soliloquia», именно Д. принадлежит ключевая роль в развитии новоевропейской философии, поскольку из учения Д. вытекает и «всеполагающее единство» Спинозы, и «монадологическая рознь» Лейбница. Примыкают к этому Бэкон и Локк, которые создали свои варианты «земного града».

В Д. рационалистическая мысль Запада достигает своего апогея, так как является развитием исходной философской заповеди Сократа «Познай самого себя», центрирующий сознание на самом себе, на собственной личности, что приводит к забвению других — и живых и мертвых. Следующий закономерный этап в развитии этой идеи — философия Шопенгауэра, превращающая мир в представление. В заметке о Шопенгауэре Ф. пишет: «Из этого “Сogito ergo sum”, в котором только личностному бытию приписывается полная достоверность, очень легко могло произойти превращение внешнего мира в представление» (II, 111). Согласно Ф. «коренные формы философии» предполагают «преступление измены» — отчуждение, обособление, а сама философия, вносящая сомнение, есть «произведение величайшего преступления» — отчуждения. Отсюда такое принципиальное определение философии у Ф.: «блуждание в мыслях есть философия» (III, 329).

Знаменитой формуле Декарта русский философ противопоставляет принцип, основанный на идее родственности: «Сочувствую, сострадаю, соумираю, содействую, следовательно существую» (III, 329). В этом проявляется коренное различие западной рациональной и русской нравственной философии. Со-умирание как нравственное вовлечение в бедственное положение другого (в пределе всех умерших) противопоставляется чистому мышлению, равнодушному к бытийному положению человека. «Для существа, не желающего знать ничего, кроме самого себя, “сознаю” может значить “существую”, для тех же, которые не выделяют себя от всех других, не отделяют и мысли от действия, сознание не может быть отделено от чувства утрат, от сознания смертности — смерти в лице других; и чем теснее связь между людьми, тем более и сознание будет стремлением к признанию не существования, а утраты его; воля же будет стремлением к воскрешению» (III, 329).

При этом Д. оказывается важной фигурой для Ф. в вопросе о возможном бессмертии человека. Так, в наброске письма Б.Н. Чичерину по поводу его полемики с В.С. Соловьевым Ф. апеллирует к авторитету Д., к-рый полагал возможным достижение телесного бессмертия (IV, 66) и к идеям Кондорсе. Однако в «Супраморализме» именно это положение вызывает острую критику Ф., поскольку для философов, исходящих принципа «Познай самого себя», типичным представителем которых был Д., «противно воскрешение и любезно продление настоящего» (I, 411). Для Ф. бессмертие без воскрешения невозможно ни физически, ни нравственно. Тем самым, у Ф. налицо противопоставление акта воскрешения, неразрывного от нравственного, духовного делания, и физического иммортализма.

Соч.: Рассуждения о методе. М., 1953; Соч.: В 2 т. М., 1989–94.

Лит.: Асмус В.Ф. Декарт. М., 1956; Мамардашвили М.К. Встреча с Декартом. М.,1996; Семенова 2004. С. 353–354.