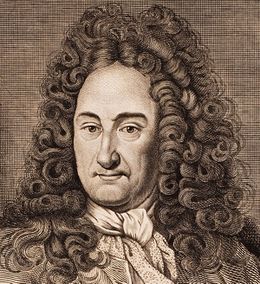

Лейбниц Готфрид Вильгельм

ЛЕЙБНИЦ Готфрид Вильгельм (1 июня 1646, Лейпциг — 14 ноября 1716, Ганновер) — немецкий философ и ученый, один из самых универсальных и плодотворных мыслителей XVII в.

Универсализм Л. напоминает универсализм Ф., поскольку, помимо чистых философских интересов, в круг вопросов, которыми занимался Л., входили также история, физика, геология, биология, лингвистика, технологические новации и т. д. Главными произведениями Л. являются «Монадология» и «Теодицея», в которых он высказал ряд метафизических и этических положений, существенно повлиявших на дальнейшее развитие западноевропейской мысли. В «Монадологии» речь идет о метафизическом устройстве мира, состоящем из первичных, замкнутых в себе «простых субстанций», которые Л. называет монадами. Основная характеристика монад заключается в том, что они «вовсе не имеют окон, через которые что-либо могло бы войти туда или оттуда выйти» (Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М., 1982. С. 413 –414). Совокупность монад образует мироздание, в котором Бог есть первичная монада. В «Монадологии» высказаны принципиально важные мысли о смерти, которая представляется лишь видимостью: «во вселенной̆ нет ничего невозделанного, или бесплодного: нет смерти, нет хаоса, нет беспорядочного смешения, разве только по видимости; почти то же кажется нам в пруду на некотором расстоянии, с которого мы видим перепутанное движение рыб и, так сказать, кишение их, не различая при этом самих рыб» (Там же. С. 425). Отрицание смерти у Л. основано на теории «преформации», т. е. превращения одного тела в другое. По мысли философа, «никогда не бывает также ни полного рождения, ни совершенной смерти, в строгом смысле, состоящей в отдалении души. И то, что мы называем рождениями, представляет собой развития (developpments) и увеличения, а то, что мы зовем смертями, есть свертывания (enveloppments) и уменьшения» (Там же. С. 426). Такое в целом не трагедийное и в какой-то мере аксиологически нейтральное учение основывается еще на одной важной для Л. идее — идее о «предустановленной гармонии», с которой связана концепция «лучшего из возможных миров», о которой говорится в «Теодицее». Л. пишет: «среди бесчисленного множества возможных миров этот мир есть наилучший из всех, иначе Бог не решился бы создать какой-либо мир» (Там же. С. 400). Данная формулировка является, по мнению многих философов, оправданием не столько Бога, сколько смерти, зла и несчастий, который, в конечном счете, ведут к возрастанию блага. Очевидно, что такие установки в корне противоречат «философии общего дела» Ф., ее этике и метафизике. Не случайно Ф. называл Л. наряду с Декартом, Спинозой «чужаками», а их философию «философией блудных сынов» (III, 257). Философию Л. он называет «монадологической рознью», характеризуя ее так: «Рознь, доведенная до забвения единства, — это языческий град Лейбница» (III, 257). Монадология, с точки зрения Ф., является своего рода отражением вселенского небратского состояния, которое является метафизическим каноном западного сознания. И такой мир, и Бог как его творец получают высшее оправдание. В этом есть смысл теодицеи Л. — объяснить и оправдать наличный порядок («наилучший из миров») ссылкой на «предустановленную гармонию». Ф. в заметке «Агатодицея (оправдание добра) Соловьева и Теодицея (оправдание Бога) Лейбница», видя позитивное зерно этой мысли, в своей проективной философии восполняет определенные «изъяны» в этих учениях, доводя их до идеального образа активного христианского домостроительства, Мир, как он есть, не может считаться «наилучшим», поскольку «слепая сила» природы находится в непреображенном состоянии. Ф. пишет по поводу Л.: «Адвокат Бога вполне достиг бы цели, если бы сказал, что Бог, создав при роду, т. е. слепую силу, творящую зло, создал и разумную и что только от бездействия последней творит зло первая» (II, 180). Это касается также идеального образа науки, которая преодолевает односторонности существующих течений. В статье «Два юбилея», посвященной духовному юбилею преп. Сергия Радонежского и светскому юбилею В.Н. Каразина, Ф. подчеркивает необходимость совокупных усилий двух сторон. Про идеальный образ науки он говорит следующее: «Как ни велик нравственный подвиг народа, создающего школу-храм, посвященный образцу единодушия, но и дело интеллигенции в нравственном отношении будет также велико — оно будет иметь целью расширить, поднять, «довести науку до выводов из наблюдений всеобщих, будет иметь целью всем дать участие в знании, всех сделать познающими и все сделать предметом знания, примирить эмпиризм с идеализмом, Бэкона с Лейбницем, уничтожить противоречия двух разумов Канта, соединить ученых с неучеными (ибо разделение на ученых и неученых — зло большее, чем деление на бедных и богатых, так как первое есть корень последнего), соединить их не в кабинетном опыте, а в управлении, регуляции, метеорическими явлениями, этом небесном опыте» (III, 130). Бэкон и Л. являются крайними, предельно радикальными выразителями односторонностей, проявившихся в эмпиризме и идеализме. Их, несомненно, позитивные стороны необходимо синтезировать, а не доводить до полной вражды, как и произошло в новоевропейской философии, которая развела науку и религию, знание и веру на абсолютно непримиримую дистанцию, породив два типа разума, и, соответственно, культуры, конфликтующих между собой, — секулярную и религиозную. Философия Ф. призывает преодолеть этот разрыв, пагубный для обеих культур.

Соч.: Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. М., 1982.

Лит.: Кожевников 2004; Семенова 2004.