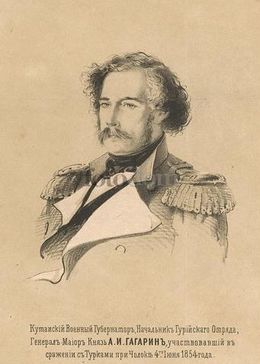

Гагарин Александр Иванович

ГАГАРИН Александр Иванович (1801 — 27 октября (8 ноября) 1857, г. Кутаис), дядя Н.Ф. Федорова, брат Д.И., К.И. и П.И. Гагариных.

Окончил Пажеский корпус в 1821, выпущен прапорщиком в конно-артиллерийскую роту. В апреле 1823 г. переведен в гвардейскую конную артиллерию, подпоручик. Арестован 14 декабря 1825 г. по обвинению в принадлежности к тайному обществу, через два дня освобожден. В 1830 г. уволен в отставку в чине поручика. Вновь поступил на службу в середине 1830-х гг. в чине ротмистра Гусарского полка, назначен адъютантом к новороссийскому генерал-губернатору графу М.С. Воронцову. Живя в Одессе, способствовал переезду туда братьев Дмитрия и Павла. В 1845 г. вместе с Воронцовым переехал в Тифлис. Участвовал в военных экспедициях против горцев, зарекомендовал себя храбрым офицером.

С 1846 г. — Дербентский градоначальник, в 1851–1853 гг. — Кутаисский военный губернатор. В 1850 г. награжден орденом св. Георгия IV степени за беспорочную 25-летнюю службу в офицерских чинах. В 1854 г. произведен в чин генерал-лейтенанта. В ходе Крымской войны командовал 18-й пехотной дивизией. Был тяжело ранен при штурме турецкой крепости Карс 17 сентября 1855 г. Лечился за границей, год прожил в Париже и на водах. В 1856 г. возвратился в Россию, хотел выйти в отставку и поселиться в своем крымском имении Кучук-Ламбат. По предложению наместника Кавказа генерал-фельдмаршала А.И. Барятинского назначен Кутаисским генерал-губернатором. В феврале 1857 г. прибыл в Кутаис. 22 октября 1857 г. смертельно ранен сванетским князем К. Дадешкелиани, спустя несколько дней скончался. Похоронен в Кутаиси, по некоторым данным перезахоронен в Кучук-Ламбате.

Г. был дважды женат, с 1834 г. — на Марии Андреевне Бороздиной (1804–1849), в первом браке она была за декабристом И.В. Поджио, с 1851 г. — на княжне Анастасии Давидовне Орбелиани (1825–1907). Детей не имел.

Хорошо знавший Г. по службе генерал М.Я. Ольшевский дал ему такую характеристику: «Он был добр, обходителен и вежлив. Не знаю, каким он был администратором и губернатором, но в начальники отряда не годился, как по мягкости характера, так и по слабости здоровья. Будучи мало сведущ в военной администрации, князь Гагарин по необходимости вверялся таким людям, которые не заслуживали его доверия, а по мягкости характера не мог останавливать их в злоупотреблениях и направить на истинный путь их вредные действия» (Ольшевский М.Я. Кавказ с 1841 по 1866 год. СПб., 2003).

Г. поддерживал родственные отношения с детьми П.И. Гагарина. Осенью 1852 г. А.П. Федоров писал из Керчи сестре Юлии в Одессу: «6 числа в 7 часов утра прибыл князь Ал<ександр> Ив<анович> с женой на пароходе “Тамань”. В пятницу с этим же пароходом он направляется в Крым, в свое имение <…> Князь А.И. приласкал и меня, расспрашивал, сколько я получаю жалованья <…> и вообще был ко мне любезен» (ОР РНБ. Ф. 272. Д. 923. Л. 31, 33). В ноябре 1856 г., перед тем как отправиться после лечения в Кутаис, он встречался в Москве с Е.П. Полтавцевой (Там же. Д. 621. Л. 8 об.).

Летом 1880 г. Е.П. Полтавцева, отдыхая в Крыму, побывала в имении Г. Кучук-Ламбат: «Какое грустное впечатление произвело на меня это имение. Ничего подобного не осталось — только скала одна в том же виде. Часовня цела — образа нет. Что еще грустнее, что княгиня над гробом мужа начала церковь и поставила только стены. Так что, пожалуй, новый владелец из этой церкви сделает беседку или домик <…> Я благодарю Бога, что он исполнил мое желание и я поклонилась праху человека, которого я так любила и до сих пор с любовью вспоминаю» (Там же. Д. 623. Л. 39 об.–40). Вдова Г. А.Д. Гагарина достроила церковь в память св. кн. Александра Невского в 1902 г., в 1902–1907 г. по проекту крымского архитектора Н. Краснова построила в имении дворец, в 1907 г. в память мужа открыла небольшую больницу.

В семье Г. жила в качестве воспитанницы Мария (Степанова М.), которая приходилась детям П.И. Гагарина двоюродной сестрой по материнской линии (из письма Е.П. Полтавцевой, 1868 г.: «Извещаю тебя, что наша маминька, а твоя престарелая тетушка, слава Богу, чувствует себя лучше» (Там же. Д. 621. Л. 41). Г. выдал воспитанницу замуж за неназванного по имени поручика, который служил в гарнизонной артиллерии в Кутаиси» (Там же. Д. 923. Л. 31 об.).

А.П. Ленский в своих воспоминаниях дал нелестную характеристику Г., мало совпадающую со сложившимся впечатлением о нем. Он отмечал, что П.И. Гагарин просто боготворил Г., но тот в конце жизни отвечал ему холодностью. В начале 1857 г. Г., оправившийся после тяжелого ранения, узнав о котором, П.И. Гагарин упал в обморок, следовал к месту службы на Кавказ. Путь его лежал мимо сасовской усадьбы, и П.И. Гагарин надеялся на встречу. «В аллее показался экипаж шестерней, с форейтором и денщиком на козлах. В карете сидел старик в полной генеральской форме, с лентой через плечо, с грудью, залитой орденами, блестевшими на солнце <…> Отец, держа меня за руку, ступил одной ступенькой ниже, протянул руку к карете, словно умолял остановиться. Старик сидел неподвижно, как изваяние, адъютант быстрым движением поднял стекло кареты, и экипаж скрылся за поворотом аллеи.

Отец до боли стиснул мою ручонку, оперся на колонну и низко опустил голову <…> Всю ночь плакала отцовская скрипка, горько плакал и я в своей кроватке, потрясенный горем отца и смутно сознавая и свою большую долю в этом горе» (Ленский А.П. Статьи. Письма. Записки. М., 1950. С. 30). Возможно, взаимоотношения между братьями ухудшились после того, как П.И. Гагарин вступил во внебрачную связь с актрисой Ольгой Вервициотти и возникло опасение его женитьбы на ней. С другой стороны, П.И. Гагарин с нею и внебрачными детьми жил в сасовском имении, одним из владельцев которого был Г.

Лит.: Из воспоминаний А.А. Харитонова // Русская старина. 1894. № 5. С. 145–149; Русский биографический словарь. Гааг — Гербель. М., 1914. С. 55–56; Ленский А.П. Статьи. Письма. Записки. М., 1950. С. 30; Декабристы. Биографический справочник. М., 1988. С. 48–49; Волков С.В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. 1. М., 2010. С. 311; Ольшевский М.Я. Кавказ с 1841 по 1866 год. СПб., 2003.

Архивы: ОР РНБ. Ф. 272. Д. 621 и 623 (письма Е.П. Полтавцевой); Д. 923 (письма А.П. Федорова).