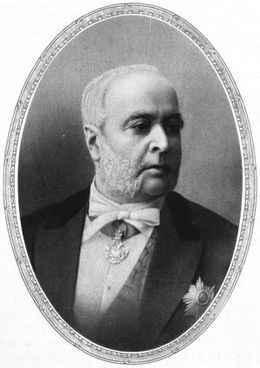

Дашков Василий Андреевич

ДАШКОВ Василий Андреевич (2 мая 1819, Рязанская губ. — 8 января 1896, Москва, похоронен под храмом в честь Святых отцов семи Вселенских соборов Данилова монастыря) — этнограф, культурный и общественный деятель, в 1867–1896 — директор Московского публичного и Румянцевского музеев (далее — МП и РМ).

Сын Андрея Васильевича Дашкова (1790–1865), тайного советника, сенатора, херсонского (1828), рязанского (1830) вице-губернатора, в 1836–1838 гг. — олонецкого гражданского губернатора. По окончании юридического факультета Московского университета в 1841 г. был назначен в штат канцелярии Московского военного генерал-губернатора в должности младшего чиновника. В 1848–1859 гг. — член Московского попечительного совета о тюрьмах, с 1859 — член Попечительного совета заведения общественного призрения в г. Москве и попечитель уездных богоугодных заведений Московской губернии. С 1 мая 1860 — помощник попечителя Московского учебного округа, с 1862 г. — попечитель Московской Екатерининской больницы — клиники Московского университета.

Составил и в 1842 г. издал «Описание Олонецкой губернии», в котором исследовал «историю, статистику, географию губернии, которой управлял его отец» (Коваль Л.М. В.А. Дашков. Тридцать лет во главе Московского публичного и Румянцевского музеев. М.: Пашков дом, 2009. С. 18). За этот труд в 1843 г. был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. В 1843 г. стал членом Московского губернского статистического комитета. С 1851 г. действительный член, затем Член Совета, позднее товарищ председателя Московского художественного общества. Член Общества восстановления христианства на Кавказе, действительный член Общества любителей естествознания при Московском университете (с 1865), действительный член Московского юридического общества при Московском университете, член Московского археологического общества, почетный член Московского общества любителей духовного просвещений и др. С 1874 г. — вице-президент Комиссии для построения Храма Христа Спасителя. Вице-президент Императорского Московского общества истории и древностей российских. Почетный член Ярославской губернской ученой архивной комиссии, Московской духовной академии, Общества исследователей Астраханского края. В 1880-е гг. активно занимался историей рода Дашковых.

С 1862 г. — помощник директора МП и РМ. 8 мая 1867 г. МП и РМ были переведены из ведомства Московского учебного округа в Министерство народного просвещения, 15 мая 1867 г. Д. был назначен их директором. В 1869 г. составил и добился утверждения Устава МП и РМ. В 1872 г. способствовал переводу Чертковской библиотеки, переданной Г.А. Чертковым в собственность г. Москвы, в помещение МП и РМ, назначив библиотекарем созданного на ее основе русского и славянского отделений Е.В. Барсова. В 1873 г. содействовал открытию нового читального зала в левом крыле Пашкова дома, в 1879 г. — читального зала с газовым освещением, что позволило продлить часы работы библиотеки с 10 утра до 8 вечера. Организовал празднование 28 мая 1882 г. 50-летия открытия Румянцевского музея в Санкт-Петербурге. Способствовал расширению и росту коллекций музеев. В период работы Д. в МП и РМ сначала помощником директора, а затем директором в их фонды поступили библиотека П.Я. Чаадаева (1866), библиотека В.М. Ундольского (1867), библиотека С.П. Румянцева (1870–1872), библиотека Ф.В. Чижова (1878), библиотека В.Н. Панина (1879–1882), библиотека по китаистике синолога К.А. Скачкова (1883–1885), библиотека Н.Д. Лодыгина (1883–1885) и др.

В 1865 г. Д. выступил с инициативой организации в Москве Всероссийской этнографической выставки под эгидой Общества любителей естествознания при Московском университете, выделив на ее организацию 40000 рублей собственных средств. По мысли Д., выставка должна была положить начало созданию первого Русского этнографического музея в МП и РМ, где уже имелось этнографическое отделение. Выставка проходила с 23 апреля по 19 июня 1867 г. в московском Манеже, ее предваряло чтение публичных лекций профессорами Московского университета. По окончании выставки все экспонаты были перенесены в Дом Пашкова, составив основу коллекции Дашковского этнографического музея. Д. инициировал и частично финансировал этнографические экспедиции, издал за свой счет ряд трудов Дашковского этнографического музея и изданий Императорского общества любителей естествознания. Основал при обществе «две премии по 500 рублей: одну — за библиологические обзоры по славянской и русской этнографии, а вторую — за изучение инородческого элемента в России» (Коваль Л.М. В.А. Дашков. С. 200). В 1868–1873 гг. издал за свои средства в двух выпусках «Сборник антропологических и этнографический статей о России и странах, ей прилежащих», в предисловии к которому подчеркивал значение антропологических и этнографических исследований народностей, объединенных Россией «в один общий организм с собою», подчеркивая важность «этнографического знакомства» и с «западными и южными славянами», благодаря чему возможно «уяснить те народные черты в русской жизни, которые составляют общее достояние как русского, так и остальных славянских племен, а равно и те черты, которые явились вследствие самостоятельного развития русского племени и отчасти вследствие столкновения с племенами не славянского происхождения» (Сборник антропологических и этнографический статей о России и странах, ей прилежащих. Вып. 1. М., 1868. С. 1).

В 1867–1868 гг. Д. начал собирание портретов русских деятелей, задумав организацию в МП и РМ галереи русских деятелей, составил ее программу, привлек к этой работе художника И.Н. Крамского, организовал приобретение портретов и снятие копий портретов, находящихся в общественных и частных собраниях. В 1882 г. к 50-летию со дня основания Румянцевского музея Д. подарил свою коллекцию портретов русских деятелей МП и РМ, продолжив ее пополнение в последующие годы. В 1883 г. издал путеводитель по Дашковской галерее русских деятелей.

МП и РМ под руководством Д. оказывали книжную и методическую помощь ряду музеев и библиотек: Городской Калужской библиотеке, Музею отечественных древностей в г. Угличе, фундаментальной библиотеке Императорского Московского технического училища, Радищевскому музею и Городской публичной библиотеке г. Саратова, Общественной библиотеке г. Асхабада, Петровскому обществу исследователей Астраханского края, Тверской городской библиотеке, библиотеке Ростовского музея, Российской духовной миссии в Японии, Русскому археологическому институту в Константинополе и др.

Годы директорства Д. были основными годами работы Ф. в МП и РМ. 27 ноября Ф. пишет прошение на имя Д. о принятии его на должность дежурного чиновника при читальном зале МП и РМ, на которое Д. в тот же день накладывает резолюцию: «Согласен» (Архив РГБ. Оп. 126. Д. 53. Л. 5). Резолюции Д. на прошениях Ф., подаваемых в канцелярию Музеев в последующие годы, демонстрируют его внимательное отношение к философу-библиотекарю. Когда Ф. 31 марта 1880 г. подает Д. прошение об отставке: «По домашним обстоятельства не могу продолжать службы во вверенном Вам учреждении, посему покорнейше прошу Ваше превосходительство уволить меня от службы и сделать распоряжение о выдаче мне аттестата», тот пишет на прошении: «Попросить от меня Николая Федорова не оставлять своей полезной службы при Музеях. Я всегда готов по мере сил ходатайствовать о вознаграждении г. Федорова» (Там же. Л. 32). На последовавшем спустя 2 недели прошении о двухмесячном отпуске появляется виза Д.: «Согласен, хотя всегда усердная служба г. Федорова, соединенная со знанием дела, необходима в настоящее время, но, не желая останавливать поездку, я бы только просил скорее, по возможности, возвратиться» (Там же. Л. 33).

Ценя компетентность и профессионализм Ф., обнаружившиеся уже в первые годы работы в МП и РМ, когда он был направлен дежурным чиновником в читальный зал переведенной в Дом Пашкова Чертковской библиотеки, Д. поручал ему ответственные библиотечные задания. Когда в 1878 г. в МП и РМ была передана библиотека Ф.В. Чижова, для ее приемки и разбора были командированы библиотекарь Музеев Е.Ф. Корш и Ф. (Коваль Л.М. Страница истории. Николай Федорович Федоров и Московский Публичный и Румянцевский Музеи // Философия бессмертия и воскрешения I. С. 237). В 1879 г. Ф. был фактически назначен заведующим Каталожной комнатой МП и РМ, хотя, по его настоянию, официально продолжал числиться дежурным чиновником при читальном зале. Его деятельность в библиотеке неизменно отмечалась в ежегодных отчетах Музеев, но без упоминания фамилии.

В 1877 г. Д. предложил Ф. должность помощника библиотекаря с окладом в 1000 руб., от которого Ф. отказался в пользу Н.И. Боборыкина, о чем писал Г.П. Георгиевский О.А. Новиковой 19 сентября 1890 г. (Четвертые тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988. С. 30). В воспоминаниях о Ф. Георгиевский так передавал этот эпизод: «Когда однажды В. А. Дашков предложил ему повышение по службе, он искренно обиделся, считая себя совершенно удовлетворенным своим настоящим положением. Дашков оправдывался своим уважением к Николаю Федоровичу и искренним желанием сделать ему приятное. Тогда Николай Федорович поймал его на слове и уже со своей стороны попросил повышения для одного из служащих в Музее, на что этот последний никак не мог рассчитывать! И Дашков с удовольствием исполнил просьбу Николая Федоровича» (Там же. С. 160). Е.С. Некрасова также приводила этот факт: «Он был противник не только богатства, но даже и большого жалованья, большой траты денег лично на свои нужды. Когда при одном из покойных директоров Музея опросталось место в библиотеке с бóльшим жалованьем, чем получал Николай Федорович, и когда это место предложили занять ему, он ответил решительным отказом. Директор, узнав об этом необыкновенном событии, был поражен и пошел сам допрашивать Николая Федоровича о причине отказа. “Мне большего жалованья не надо!” — с некоторым раздражением ответил Николай Федорович изумленному директору. — “А если бы вам предложили мое место?” —продолжал допрашивать директор. — “И от него бы отказался”. Очень удивился директор таким ответом, зато с этих пор в его отношениях к Николаю Федоровичу — чиновнику при каталожной музея — стало проглядывать уважение к человеку, ему совсем непонятному» (Pro et contra I. С. 121). Ср. у Е.В. Барсова: «Когда покойный директор Дашков предложил ему высшую должность, с содержанием в тысячу рублей, он отказался и умолил отдать эту должность своему товарищу, который, как человек семейный, больше нуждается в средствах» (Там же. С. 118).

В годы директорства Д. Ф. способствовал передаче в МП и РМ рукописей Л.Н. Толстого (1887). Выдвинул ряд библиотечных инициатив. В августе 1891 г. предложил идею международного книгообмена, с конца 1880-х гг. активно выступал за выпуск при вновь выходящих книгах аннотированных карточек, в 1892 г. развернул дискуссию об этом на страницах московских изданий (см.: III, 664–667), в 1891–1893 гг. активно высказывался против возобновления русско-французской литературной конвенции об авторском праве, выступая с идеей всеобщего, бесплатного доступа к знанию и наследию. Выдвинул проект использования в читальных залах книг из частных коллекций, предлагая «владельцам коллекций составить карточные каталоги своих собраний, затем слить все эти “инвентари частных книжных богатств” в одном месте и сделать доступным этот справочный аппарат каждому. В специально созданном читальном зале с ответственностью за целость книг учреждения, при котором создан читальный зал, читатели могли бы пользоваться необходимыми книгами из частных коллекций» (Коваль Л.М. Страница истории. Николай Федорович Федоров и Московский Публичный и Румянцевский музеи. С. 237). В 1880-е гг. написал статью «Музей, его смысл и назначение», где, отталкиваясь от образа МП и РМ, их отделов, коллекций и библиотеки, представил образ идеального музея как целостного института памяти, познания и исследования.

Ф. переосмыслял в духе общего дела деятельность Д. как этнографа и устроителя этнографического музея. В «Вопросе о братстве, или родстве…», подчеркивая, что преодоление небратства народов должно базироваться на взаимознании, взаимоисследовании и «розыске останков наших предков», в качестве примера восстановления межэтнического родства он приводил Этнографическую выставку 1867 г., на которой был устроен специальный Славянский отдел и к которой был приурочен Всеславянский съезд (I, 244). Здесь же Ф. высказывал идею объединения в Москве как столице будущего собирания народов на общее дело ее главных музеев: исторического, земледельческого, этнографического, антропологического, подчеркивая, что два последних музея заключают в себе «путь к объединению всеславянскому и к всенародному» (I, 235).

В 1892 г. Ф. выступил с предложением о построении при Храме свт. Николая что на Старом Ваганькове обыденного храма, посвященного Пресв. Троице. С.С. Слуцкий, излагая этот проект в статье «К 500-летнему юбилею Преподобного Сергия. Храм Св. Троицы при Румянцевском Музее», написанной на основе черновика Ф. и напечатанной 13 сентября 1892 г. в № 254 газеты «Московские ведомости», утверждал, что его реализация во всей полноте проявит смысл МП и РМ как «“органа памяти” Москвы», предметом которой должно являться «великое дело объединения России вокруг Москвы». Выдвигая эту задачу, Слуцкий указывал на неслучайность «учреждения при музее В.А. Дашковым Этнографического Музея России» (III, 557) как образа собора племен и народов. В письме к Слуцкому, касаясь реакции своих сослуживцев на предложение о построении храма Ф. сообщал: «Музей сегодня получил повестку с 1000 руб. храму Сергия при Музее, конечно, для построения храма Св. Троицы. Филимонов (Г.Д. Филимонов. — А. Г.), который еще недавно советовал мне выдумать что-нибудь получше обыденных храмов (на что я отвечал, что обыденные храмы выдумал не я, а древняя Русь, а новая Русь даже в лице не всех археологов понимает значение этих храмов), а теперь тот же Филимонов предлагает мне чуть ли не в качестве пророка явиться к Дашкову и возвестить ему о необходимости построения храма, а я отвечал ему, что не лучше ли ему самому в качестве археолога явиться к Директору» (IV, 252). Однако проект строительства храма был остановлен Администрацией Музеев.

7 апреля 1894 г. Ф. составил на имя Д. прошение об отставке: «Имею честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство об увольнении меня, по домашним обстоятельствам, от службы и вместе с тем, об исходатайствовании, со дня увольнения, как прослужившему 35 лет, полного оклада пенсии, на основании ст.ст. 55, 100, 165 и 212 Св<ода> Зак<онов>. Т. III. Уст<авы> о пенс<иях> и един<овременных> пособ<иях> (изд. 1876 г.)» (Архив РГБ. Оп. 126. Д. 53. Л. 132). Философ не подписал прошение и не передал его Д. Летом 1894 г. намерение уйти в отставку окрепло, однако выяснилось, что до получения полной пенсии Ф. не хватает 4 лет стажа службы по государственному ведомству. Поэтому до смерти Д., последовавшей 8 января 1896 г., Ф. в отставку не подавал. Философ был на похоронах Д. На коллективной фотографии сотрудников МП и РМ под портретом Д., сделанной на его сороковины, Ф. нет: он не соглашался фотографироваться. В 1898 г. в заметке «Юристу и экономисту Браве, как автору истории (нечестивой) музея», реагируя на случайно вырвавшееся у него однажды в разговоре выражение «полюбить право», Ф. подчеркивал: «Отсутствие юридического есть, можно сказать, в Музее факт: никаких принудительных мер до сих пор не было употреблено ни при Дашкове, ни при Веневитинове, ни при Корше, ни [при] Стороженке» (IV, 173).

Соч.: Описание Олонецкой губернии в историческом, статистическом и этнографическом отношениях, составленное В.А. Дашковым. СПб., 1842.

Лит.: Кестнер К.И. Материалы для исторического описания Румянцевского музеума. М., 1882; Путеводитель по Дашковскому собранию изображений русских деятелей. М., 1883; Празднование пятидесятилетнего юбилея Василия Андреевича Дашкова. М., 1893; Сотрудники Российской государственной библиотеки: Биобиблиогр. словарь. Московский публичный и Румянцевский музеи. 1862–1917 / Сост. Коваль Л.М., Теплицкая А.В. М.: Пашков дом, 2003; Коваль Л.М. В.А. Дашков. Тридцать лет во главе Московского публичного и Румянцевского музеев. М.: Пашков дом, 2009.