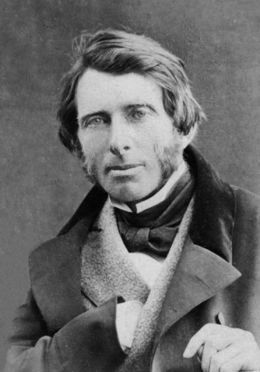

Рескин Джон

РEСКИН Джон (также Ра́скин, англ. John Ruskin; 8 февраля 1819, Лондон — 20 января 1900, Брентвуд) — английский писатель, художник, теоретик искусства, художественный критик, социальный реформатор, мыслитель.

«Рескина следует признать величайшим из общественных реформаторов нашего века не только потому, что он высказал наибольшее количество важных истин по самым разнообразным и жизненным вопросам <….> но и потому, что он сделал энергичную и удачную попытку понять и выразить потребности человеческого общества, как всеохватывающего целого, и процесс общественной реформы во всей ее полноте и целостности» (Гобсон Дж. Джон Рескин как социальный реформатор. М., 1899. С. IV). Эстетические взгляды Р., видевшего в пророческом вдохновении источник искусства, сложились под влиянием Т. Карлейля. Наряду с романтическими устремлениями в эстетической программе Р. последовательно развиваются идеи связи искусства с социальными условиями, особенностями экономической и политической жизни нации, благосостоянием не только высших сословий, но и рабочих. Размышления о моральном, экономическом и социальном значении искусства выделяли эстетическую теорию Р. из господствующих в ту эпоху представлений об искусстве. Восприятие его теории, получившей широкую известность в Европе с середины XIX в., сопровождалось бурной полемикой и влиянием на магистральные направления искусства.

В России знакомство с эстетикой Р. в 1890-е гг. только начиналось. Л.Н. Толстой, отмечавший сходство своих взглядов на искусство с теориями Р., содействовал распространению его произведений Толстому принадлежит предисловие к книге Р. «Воспитание. Книга. Женщина» (1898), где он отметил, что он ценит английского мыслителя как философа, политэконома и христианского моралиста (Рескин Д. Воспитание. Книга. Женщина / Пер. Л.П. Никифорова; Предисл.: Лев Толстой. М., 1898). Труды Р. переводились, издавались, изучались в России. С 1900 по 1905 г. издательством «Книжное дело» и «И.А. Баландин» было опубликовано собрание сочинений Р. в 10 т., которое включало его произведения: «Сезам и лилии», «Последнему, что и первому», «Лекции об искусстве, читанные в Оксфордском университете в 1870 году», «Оливковый венок», «Радость навеки и ее рыночная цена», «Закон Фиезоло» и др. Его сочинения также вошли в книгу «Современные английские стилисты» (1911). Они были известны в России и по публикациям в журналах «Северный вестник», «Популярно-научная библиотека», «Новый журнал иностранной литературы», «Исторический вестник», «Посредник», «Мир искусства».

Восприятие Федоровым эстетики Р. отражает остроту оценок ниспровергателей его теории в Англии и элементы полемики. Судить о знакомстве Ф. с эстетикой Р. можно по заметке, поводом для которой стали критические высказывания фр. католического мыслителя, литературоведа и художественного критика, приверженца классицизма, Ф. Брюнетьера (Ferdinand Brunetière, 1906), выпустившего книги по критике и теории литературы и искусства (Questions de critique, P., 1889; Nouvelles questions de critique, P., 1890; L'Évolution de la critique” P., 1890). В небольшом наброске «Два слова по поводу Рескина» Ф. цитирует его высказывание, выражающее, по мнению Ф. Брюнетьера, «варварский» взгляд на искусство: «Кто этот варвар или иконоборец, который осмелился сказать: “Во сто раз лучше дать разрушиться статуям Фидия и слинять краскам женщин Леонардо да Винчи, чем видеть, как увядают черты живых женщин и наполняются слезами глаза детей, которые могли бы жить, если бы нищета не налагала на их лица могильной бледности!” Кто этот варвар», — <так>спрашивает Фердинанд Брюнетьер, хотя очевидно, что это не грубый варвар, а чтитель женской красоты, и в детях любящий женственность, но которому как будто неизвестно, что черты живых женщин увядают, как и дети плачут и страдают не от одной нищеты. <…> Этот варвар — Джон Рескин» (III, 453). Брюнетьер считал современную литературу «варварством». Отклик Ф. на заявление о «варварстве» иконоборца отражает амбивалентность восприятия эстетической программы Р. в контексте проекта эстетического супраморализма. «Искусство подобий», даже и воплощенное в величайших шедеврах, видится лишь иллюзией в перспективе цели «искусства действительности», направленной на достижение абсолютной красоты, воссозданием Творения в его нетленном состоянии. Эстетическим представлениям Ф. созвучно стремление Р. понять общечеловеческое значение искусства, уяснить мотивы, побуждающие к художественному творчеству. Р. видит в искусстве великую нравственную силу, рассматривая художественное творчество в связи с социальными и духовными условиями стран и эпох, в которых создаются произведения. Движимый идеей социальной справедливости, он полагает, что путь искусства сопрягается с социальными преобразованиями, ведущими к гармонии общественной жизни, устранению зла, неравенства, бедности. В основании искусства он видит стремление придать красоту стране и народу. Тема красоты выливается у Р. в любовь к Творцу прекрасного, к знакам божественного замысла как проявления в бытии Божественного Духа, открывающегося воображению и духовному видению художника. Искусство познания красоты ведет, по мнению Р., к нравственному преображению человечества. Идеям Ф. близок развиваемый Р. мотив о вреде искусству спроса, предъявляемого «тем классом людей, который занят погоней за удовольствиями и за предметами искусства, потешающими праздность и возбуждающими чувственность» (Рескин Дж. Лекции об искусстве, читанные в Оксфордском университете в 1870 году / Полн. пер. П.С. Когана, просм. Л.П. Никифоровым. М.: Изд. «Книжное дело» и И.А. Баландин, 1900. С. 9).

Несмотря на созвучие и близость многих тем, Ф. не принимает эстетическую концепцию Р., называя его «основателем религии Красоты, но какой красоты? Не красоты ли тления?..» (III, 453). Если для Р. истоком искусства представляется инстинкт, непреодолимая жажда творчества и способность художника к точной и простой передаче глубоких оснований бытия, то Ф. началом искусства полагает «детственность», любовь к отцам, следование воскресительному долгу на теоантропоургическом пути человечества, где действительность не изображается только, но преображается. В свете проективной эстетики Ф. поиски способов познания законов красоты, изображение и распространение ее канонов в действительности уступают в своем значении пафосу иконоборцев, верующих в воскресение умерших. «Насколько глубже и выше были настоящие иконоборцы, которые осуждали иконопочитателей за то, что они хотели болезненность и смертность всех вообще, а не женщин лишь и детей, заменить не действительным освобождением от этих бедствий (воскресением), а только изображением...» (III, 453). Восприятие и оценка Федоровым эстетики Р. предвосхитили последующую критику панэстетизма в художественных исканиях искусства модерна.

Соч.: Рескин Д. Воспитание. Книга. Женщина / Пер. Л.П. Никифорова; Предисл.: Лев Толстой. М.: тип. И.А. Баландина, 1898 (обл. 1899); Рескин Дж. Искусство и действительность / Пер. О.М. Соловьевой. М.: Типо-лит. тов-ва Кушнарев и К, 1900; Рескин Дж. Сочинения / Полный пер. Л.П. Никифорова: В 10 т. М.: Изд. «Книжное дело» и И.А. Баландин, 1900; Рескин Дж. Лекции об искусстве, читанные в Оксфордском университете в 1870 году / Полн. пер. П.С. Когана, просм. Л.П. Никифоровым. М.: Изд. «Книжное дело» и И.А. Баландин, 1900;

Лит.: Гобсон Дж. Джон Рескин как социальный реформатор. М., 1899.; Ла Сизеранн Р. Рескин и религия красоты / Пер. Л.П. Никифорова. М.: Изд. «Книжное дело» и И.А. Баландин, 1900; Герцык А. Религия красоты: Ruskin et la religion de la beauté. Par Robert de la Sizeranne // Русское богатство. 1899. Отд. 2; Гуревич А. Джон Рескин как писатель, общественный деятель и человек // Жизнь. 1900. № 4.