Шенавар Поль Жозеф

ШЕНАВАР, ПОЛЬ ЖОЗЕФ (PAUL MARC JOSEPH CHENAVARD) (09 декабря 1808, Лион — 12 апреля 1895, Париж) — французский художник, ученик Делакруа и Энгра.

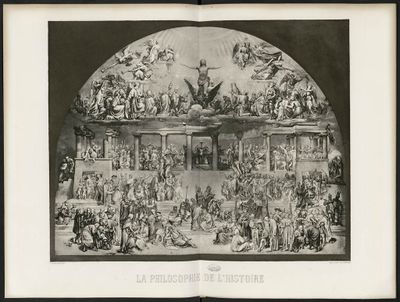

После февральской революции 1848 г. временное правительство поручило ему расписать Пантеон. Здание парижского Пантеона начинало строиться с середины XVIII в. как собор, но после Великой французской революции в 1791 г. решением Конвента приобрело статус усыпальницы великих людей Франции. При Наполеоне освящено как церковь св. Женевьевы, покровительницы Парижа. С июльской революции 1830 г. до 1855 г. это здание отошло к гражданскому ведомству. Наполеон III вновь вернул ему религиозное предназначение. В 1885 г. Пантеону возвращен статус национальной усыпальницы. В 1848 г. Ш. получил заказ на декорирование Пантеона росписями, посвященными изображению истории человечества. Тема всемирной истории и ее изображения средствами монументальной живописи вдохновляла художника увлеченного немецкой философией и творчеством «назарейцев», развивавших традицию монументального искусства. Ш. начал работать над эскизами к внутренней росписи Пантеона, создав 18 больших картонов (почти половину задуманных им композиций). Несколько завершенных им картин («Всемирный потоп», «Смерть Зороастра», «Переход через Рубикон», «Время Людовика XIV») были показаны в Лувре. Замысел цикла вдохновлялся идеей объединенного человечества, социального и духовного прогресса, сближающего народы и культуры в некоей всеобщей религии человечества. Эклектический образ религии XIX в., пронизанный пантеистическими настроениями, выражал мировоззрение европейской культуры нового времени, в которой философия позитивизма утверждает поклонение новому божеству — Человечеству. История человечества от сотворения мира до Наполеона стала для Ш. предметом изображения в росписях Пантеона. Художник обращается к мифологическим, библейским, историческим сюжетам, развивая тему цикличности и поступательности исторического процесса, направляемого деятельностью человечества.

Творчество Ш. попадает в поле зрения Ф. в связи с интересом мыслителя к подобного рода проектам, универсализм и масштаб которых претендует на мировое значение. В этом контексте Ф. рассматривает не только Пантеон, но и неосуществленный проект Храма Христа Спасителя А. Витберга, в котором храм предстает собором, местом памяти, национальным музеем, воплощением столь близкой Ф. идеи нераздельности Храма-Музея-Школы (II, 241).

Пространный анализ живописных композиций Ш. Ф. проводит в сочинении «Вопрос о восстановлении всемирного родства. Средства восстановления родства. Собор», где особое внимание уделяется образовательным и воспитательным возможностям монументальной живописи. В примечании В.А. Кожевникова к письму Ф. (от 21 июля 1901 г.), в котором тот пишет о своих работах, посвященных монументальным росписям, Кожевников приводит конкретные сведения о занятиях Ф. западными художниками: «Шенаваром Н.Ф. заинтересовался в книге Теофиля Готье; потому я выписал для него репродукции картонов Шенавара, Армбрустера, которые он внимательно изучал; но очень не по вкусу пришлась ему Divina Tragedia, картина Шенавара в Люксембургском Музее. Много работал он и над концепциями Корнелиуса» (ОР РГБ. Ф. 657. К. 3. Ед. хр. 3. Л. 108; см. коммент. А.Г. Гачевой, С.Г. Семеновой: I, 493). Источником сведений о проекте росписей Пантеона для Ф. были труды писателя Теофиля Готье. Книга Готье «L’art moderne» (Pаris, 1856) («Современное искусство») включала среди прочих работ шесть статей французского критика под общим заглавием «Le Panteon, peinture murale par Chenavard» («Пантеон, настенная роспись Шенавара»). Кожевников выписывает для Ф. и книгу «Paul Chenavard et son oeuvre», réprod. Et publ. de F. Armbruster, texte par Abel Peyrouton. Lyon, 1887 («Поль Шенавар и его творчество», публ. и репрод. Ф. Армбрустера, текст Абеля Пейрутона. Лион, 1887).

Последовательное и подробное рассмотрение композиции росписей Ф. сопровождает комментариями, указывающими на абстрактный синтетизм замысла художника, изображающего апофеоз человечества, «коллективного сушества» (I, 325). Оценивая проект росписи Пантеона, Ф. исходит из идеи возможности передачи средствами живописи образа соборности, всеединства, всеобщего родства как образа человечества, следующего заповеди воскрешения. Художественной форме росписей недостает религиозного и нравственного содержания, поэтому, как полагает Ф., «Пантеон Шенавара был бы храмом только для тех, которые не веруют ни в каких богов; очевидно, что серьезной цели собирания и примирения Шенавар не имел» (I, 326). Мысль о Церкви как стержне истории возрастает у Ф. до образа будущего, в котором человек, следуя христианским заповедям, станет существом воскресающим. Эта цель человечества и пути ее достижения видятся Ф. в литургическом действе, общем деле, наглядно изображаемом в росписях храма-музея, синодика, места поминовения и поучения. Превращение храма, освященного в честь Св. Женевьевы, в Пантеон (музей-кладбище) с программой росписей, представленной Шенаваром, являет, по мнению Ф., памятник упадку культуры. Отсутствие духа апокалиптики и признание бессмертия только за великими шедеврами искусства лишает, по мнению Ф., живописный проект Шенавара образовательной и нравственной силы.

Искусство Ш. рассматривается в контексте развития европейской монументальной живописи, историю которой Ф. изучал и хорошо знал. В этой перспективе Ш. видится выразителем «зоологических» воззрений на мироустройство, утвердившихся во второй половине XIX в. «У Шенавара уже нет разделения на небо и землю» (I, 325). Монументальное искусство первой половины XIX в. (Ф. Овербек, П. Корнелиус, В. Каульбах) передает антропологическое мировоззрение; выразителями теологических воззрений в монументальном искусстве Ф. считал Рафаэля и Микеланджело. Проводимая Ш. в сюжетах всей композиции мысль о конце религии сопровождается декларативным концептуальным решением художественного пространства, разрывающим связь с традициями христианского храмового искусства. Проект размещения на полу в подкупольном пространстве пяти кругов с мозаичным изображением сюжетов, выражающих пантеистические представления о вечности, — пример такой трансформации. Сопоставляя замысел Ш. с каноном росписи православного храма, Ф. не видит художественных и эстетических достоинств эклектического проекта убранства Пантеона, отрицает духовную правоту и состоятельность пантеистических воззрений, выраженных Ш., изобразившим идола, составленного «из символов всех религий: над тремя животными (коровою — символом браманизма, грифом — символом Персии и сфинксом — символом семитического племени) изображена погребальная барка египтян, на барке кивот Ветхого Завета и над кивотом католическая гостия. Этот же эклектический символ, воспроизведенный из гранита, должен быть алтарем для поклонения всех народов» (I. 329). Замыслы проекта росписи Пантеона, по мнению Ф., выражают суть позитивистского мировоззрения, нашедшего философское обоснование и определяющего дух эпохи.

Резкая критическая оценка искусства Ш. не завершается абсолютным отрицанием значения творчества художника. Проект росписи Пантеона так же, как вся традиция монументальной живописи от Рафаэля до Шенавара, художественно воспроизводящая историю философии, должна быть критически переосмыслена и выражена в федоровском проекте храма-музея, архитектура и убранство которого воплощают дух соборности. Рецепция творчества Ш. перетекает у Ф. в описание образа будущего храма-музея. Он создает Ерминию, не отвергающую старого и открытую новому. «Ерминия или Руководство стенному письму», составленная афонским монахом Дионисием Фурноаграфиотом в первой пол. XVIII в. и имеющая протограф XVI в., является для Ф. основанием представлений о структуре, композиции, свете и цвете храмового искусства. «Наша Ерминия, или наставление, должна быть составлена по изображениям в древних византийских расписанных церквах и в европейских, также расписанных, музеях от ватиканских палат до музеев мюнхенских и берлинских» (I, 331). Византийскую Ерминию Ф. трактует как исполнение молитвы «призрить» виноград (в христианском смысле – весь человеческий род). В изображении виноградной лозы, обвивающий образ Христа, апостолов, святых и простирающейся ко всем народам, Ф. видел символическое выражение человеческого единства, родства, соборности. Описание этого образа пронизано мыслью, вдохновляющей развитие представления об облике проективного храма-музея, вселяющего веру в спасение в общем деле человечества. Творчество Шенавара воспринималось Ф. в свете храмоцентристской проективной эстетики супраморализма, открывающей новые путь развития искусства.

Лит.: Gautier Theophile «L’art moderne». Pаris, 1856; «Paul Chenavard et son oeuvre», réprod. et publ. de F. Armbruster, texte par Abel Peyrouton. Lyon, 1887; Шенавар Поль Жозеф// Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона] : В 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907; Гачева А.Г, Семенова С.Г. Комментарии (I. 493).